自由

美術

2015

相互批評

永野曜一・石田貞雄・・・・1

的場脩二・坂内義之・・・・3

日和佐治雄・加藤義雄・・・6

窪田旦佳・深澤義人・・・・9

小林成行・一ノ澤文夫・・・11

西尾裕・田川久美子・・・・13

小暮芳宏・小野田志津代・・15

川崎文雄・松田真治・・・・17

エッセー自由美術

小山田二郎展を見て、その陰翳と夜 大野修・・・・・・20

思い出の記一麻生三郎先生のこと 福田篤・・・・・・23

井上長三郎と照子 パリから板橋へ 弘中智子・・・・・27

パステル(父、鶴岡政男との思い出) 磯部眞知子・・・・29

特別寄稿

「カトリック長崎大司教区記念碑の制作報告」M・A・池田宗弘・31

作品の良さとは 田中晋太郎・・・・・・・・・・・39

佳作賞展から

吉見博・・・・42

永畑隆男・・・43

香月節子・・・44

斎藤國靖・・・45

小野田勝謙・・46

柴田紀子・・・47

東京自由美術展報告

美濃部民子・・・・・48

追悼

太田正明さんを偲ぶ 田中秀樹・・・・・・・・・・・・・49

中村研二さんその優しいまなざし 光山茂・・・・・・・・・50

表紙作品 公文淳子 「ラナンキュラス考」130号

相互批評

永野曜一・石田貞雄

原初への回帰 -石田貞雄小論 永野曜一

石田さんの作品を前にするといつも思うことだが、一枚の絵を見ているというより、一幅の創世神話に立ち会っているような壮大な動きのあるドラマを感じる。

「埋む風景」シリーズは、天地のはじまりの光景のようでもあり、どこか別な惑星の断末魔の光景のようでもある。つまり、石田さんの絵の中では、時空の始まりと終わりはひとつに結び合っている。空は裂け、地軸はゆがみ、原初の太陽はガス状の旋風に巻かれてかすんでいる。うねる大地は絶えず鳴動し、夜と昼の境も判然としない。

これは見る者を呑み尽くしてしまう絵画だ。この圧倒的な他者性を前にすると、われわれが何ものであり、どこから来てどこへ向かうのかという永遠の問いかけが切実なものとして込み上げてくる。人間の奢りなど、この絵の前ではたちどころに色褪せ、吹き飛んでしまう。

石田さんの絵はユニークだが、あえて古今の美術史にその系脈をたどれば「世界図」に行き当たるような気がする。「世界図」の代表的な作例は、ピーター・ブリューゲルの「バベルの塔」だ。そこでは、宏大な自然の展望に対比された人間の営為の空しさが描かれる。紀伊國屋画廊個展での「流亡人」(1973年)以後、石田さんの作品画面から人間は徐々に消えていく。地質.1.

年代的とでもいうべき途方もない時空のスケールが、たかだか二百万年にすぎない人類史のスパンを呑み込んでしまったのだろうか。その時の案内状で、今は亡き評論家の坂崎乙郎さんは「そのおおどかで原初的な姿はすでに人間をこえて風景と呼んでもさしつかえなかった」と書いている。

ときに石田さんの絵は、瞑想的でどこかしら東洋的なたたずまいを見せるときもある。ためしに石田さんの絵を六曲一隻の屏風に仕立てたとしても、さほど違和感がないにちがいない。安土・桃山期の絢爛豪華な障壁画ではなく、それ以前の室町期に描かれた幽暗で古怪な趣のある山水屏風図に通じるものがある。

もしゆるされるなら、石田さんの絵を美術館やギヤラリーではなく、枯山水の石庭に面した座敷に置いて眺めてみたい。その前で座禅を組むのもよし、茶を点てるのもよし、美酒を酌み交わし清談に耽るのもよし。こんな連想を掻き立てる石田さんの絵は、天地を縦横する力強い自然の気に溢れている。モダンでセンシティブな抽象画とは一線を劃した野太い世界がそこにある。

「とわずがたり」風に 永野曜一さんへの手紙 石田貞雄

混沌は動いている。太古、天地万物はこの混ままだが、混沌は尚その正体を証すことなく、沌から神々によって創造されたという。私のな連綿と存在し強烈で不可思議な興芒と明闇のエかで混沌も神々の時代の事も、依然として謎のネルギーを放って動いている。

かつて混沌が起こす現象に私は喜怒を繰り返した。果てに混沌は混沌そのものだと自壊した。以来、混沌と私の五臓六腑にいる例の腹の虫が酷似してきた様に思う。混沌から言の葉の捜しだす行為はかなり物懶い。

永野曜一さんは「閑吟集」という作品で、2007年に第一回青木繁記念大賞展で特別賞を受賞している。私はその作品を未見だが審査員諸氏は作品に永野さんの資質をみたのだと思う。私が自由美術展の会場で永野作品をみはじめて、ほぼ10年程になるだろう。つまり10点程の作品しかみていないのだ。

私自身の断定で作品に触れていく。私は永野作品を二種類の世界に大別してみてきた。

色面音響を軽妙な線でまとめる洒落た極面、暗色面を荒ぶる線の奔放に走る渋い極面の二種類の世界。会場でみる作品はその一極面で遊離して出来上り、私のみたい両極の融合作品までには至ってくれない。

その後、二枚の作品写真を拝見した。前記した「閑吟集」作品と2013年に同展に入選した「廃亡」という作品だった。「閑吟集」はその今様のイメージを掬い取った色面と軽妙な線でまとめた例の一極作品だった。「廃亡」の画面には不思議な空気があった。

2014年の6月、札幌時計台ギャラリーの永野さんの個展作品20余点をみた。

私は直感的にその作品に混沌がいると思った。大賞展出品の100号作品を生で見ることが出来なかった事は残念だったけれど、それを凌ぐ作品をみた様に思う。永野作品に溶解が始まっていたのだ。画面には丁寧な筆と手の動きがあった。濃やかな色彩と時間が、華やぎと冴えた重さの波動があった。

この融合は混沌のなかで生成されてくる。 混沌の不可思議にはこの様な清浄もあるのだ。自由美術展の10年間の作品は、動揺する二極の力をある極点に結実させようと.く永野さんの行為の軌跡なのだと私は思った。

あなたの嗜好も性情も風土も混沌の塊にした作品を、私はみたいと思っている。

ものを創造する事は正に創(きず)を造る事。自身の今のリアルを創る事なのだから。 閑吟集から始まったので閑吟集で終ろう。

私は閑吟集も、それ以前の梁塵秘抄の今様歌も好きだけれど、やっぱりそれ以前の今昔物語の混沌の集積した説話をより好む質だ。

閑吟集の 55番歌を引こう。 ≪何せうぞくす んで一期は夢よただ狂へ≫永野さんあなたの肉 体は、この歌のただ狂へを如何様に捉えるのだ ろうか。混沌は今も動いている。

相互批評

的場脩二・坂内義之

坂内義之さんの作品について 的場脩二

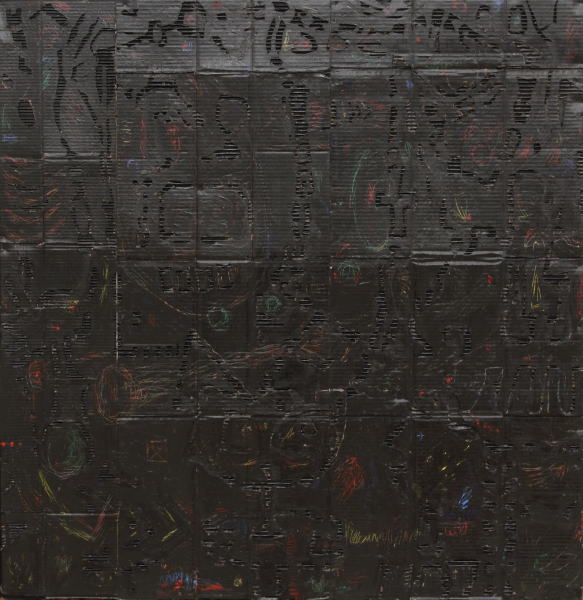

坂内義之:「視点」

坂内氏のアトリエと私の家とは車で7分ぐらいの近場にあります。

時々、坂内氏のアトリエを訪問するのですが、必ず絵の話や芸術論に花が咲きます。

いつも話されるのは、自分の絵に向かう姿勢・絵の制作についてで、常に120%で制作に向かわないと次が見えてこないよ……と。

確かに坂内氏の絵を拝見すると、言われた意味が伝わってきます。常に新しい絵作りに挑戦している意気込みが感じられます。

坂内氏の絵が変化してきたのは、3年くらい前からだと思います。以前の作品は、いろいろな形を画面に配置し、その上に形や線を重複させ、淡い色彩を何層にも塗り重ねることによって、自分を見つめ、内なるものを繊細に造形化していたと思います。

どの作品を見ても、軸がぶれない絵づくりをしていたと思います。

最近の作品は、以前の作品とは違って画面が力強く感じられます。

東紀州の災害の影響かどうかはわからないけれど洞察力が鋭くなり作品は重厚さが増してきていると思います。

熊野という地域性に密着した独自な発想に、いろいろな視点から内面を堀りおこそうとする姿勢が、計算された画面構成の中に感じられます。

一枚の作品を例にとると、形が画面の中に留まらず、画面の内外から全体を動かそうとしています。画面の中には「昆虫」「爬虫類」等の目を中心に重ねることによって奥行や色彩が変化し、また線によってさらに画面の広がりや重厚さが増し、坂内氏の意図する内面、「生」「死」「希望」等が深く感じられます。まさに坂内氏の世界感が表現されているのだと思います。

地域性に根ざした内面の独自な発想と、巾の広い創造力で、現実を深めながらすばらしい作品が生み出されていくことを期待します。

的場脩二さんの作品を見て坂内義之

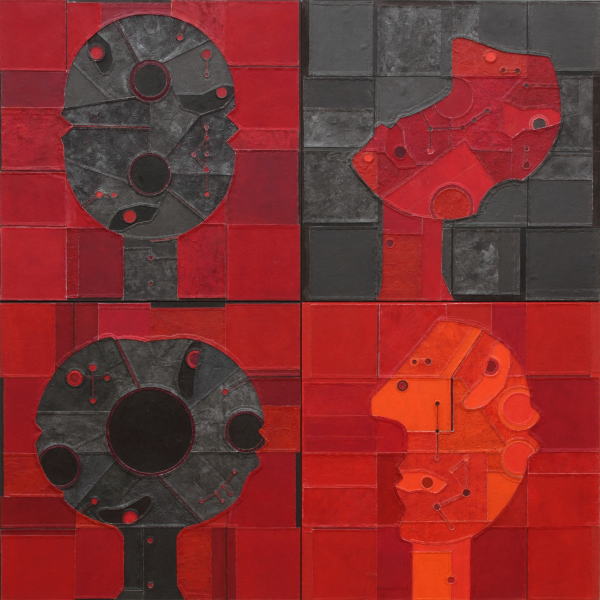

的場脩二:「生成」

的場脩二さんとはアトリエを訪ねあう仲で、一緒に酒を飲んでは深夜まで芸術について語り、熱き想いをぶつけ合う仲である。

2010年、彼は新人賞を受賞。自由美術会員となったころの作品は、イエローオーカーを中心に美しく強い色彩と細い線で小さな丸を構成し画面を作っていた。「私は超細密な絵を描くことは、なにも苦にはならない」と言って何時間も作品に打ち込んでいた記憶がある。

もっと脱皮したい。自分自身と葛藤し模索しながら、制作の方法や精神にもっと工夫が必要と、先輩の作家の作品や言葉を貪欲に吸収、新しい方向に踏み出し始めた。

当時の作品と今年の作品を見比べてみる機会があったが、地道に自分の方向性を切り開き、積み重ねてきた努力が存在感のある作品になっていて、5年間でずいぶん進化していると感じる。

今まで型を破るには大変なエネルギーが要ったことが想像できる。その困難な仕事をこの5年間続けてきた。これからも型を破り続けていくことと推察する。その仕事には豊かな発想力と斬新な表現が要求される。

彼の作品は、最初、内面のポエジーが明確なイメージで始まるのではなくて、何か漠然としたもので、中心に線、丸などを描きそこからイメージを増殖し発展させていく。それをフォルムに閉じ込めるのではなくて、もやもやしたままで視覚化しているのではないか。ねじれた色彩や奇妙な色彩感覚、美意識を先取りした現代美術といったところか?

的場脩二さんの絵画には、よく見ると、並々ならぬ考慮がはらわれていることが分かる。彼の色彩は何層にも重ねられて、視覚的好奇心にアピールすべく彩度の高い色と彩度の低い色をうまく調和させて強烈な画面を色彩に出している。何かを説明するのではなくて色彩自体が自由な生命をもっている。墨と混ぜた黒はお互いの色を微妙に交錯させて重厚さと深い輝きをたもち、広さよりも深さを求める制作姿勢には空間を掘り起こし画面から湧き出てきて、鑑賞する人を中へ引き入れていく力強さがある。必然的に真中からのフォルムのスタートになっている。又精細な表現で一点に視点を集中させる描写で、見るものすべてを一瞬にして納得させてしまう臨場感あふれる表現が、鑑賞する人にさまざまなイメージをかきたて想像させている。

さまざまな人間と接触し肌での体得が、頭で覚えるよりはるかに直接的と貪欲に吸収したことが、今までの型を破ることにつながった。今後も、従来の概念にとらわれず自由な考えで未知の領域に挑戦していってほしい。

遠いようで、近い死。生きることに向き合い、残された時間でどれだけ進化できるか、自在な表現を重視し、純粋な精神からすばらしい作品が生まれてくることを期待している。

相互批評

日和佐治雄・加藤義雄

加藤義雄さんの作品 日和佐治雄

加藤さんの作品を最初に見たのは、私が自由美術展に初めて出品した70回展の時です。技法的に似たようなところがあったので、その時の加藤さんの作品は記憶に残っています。次の年には自由美術賞を受賞されました。

その頃の作品は、形や色が昨年の本展の作品よりもっとはっきりしていてオシャレな印象でした。

加藤さんに初めて出会ったのも、その本展の会場です。加藤さんは言葉にユウモアがあって加藤義雄:「ジェイジェイジェイ」歯切れがよくて、関西に住む私から見ると、"東京の人"のカッコ良さがありました。そして、作品と作者とがぴったりと重なって、以後、本展の会場で最も気になってきたのが加藤さんの作品です。

本展の時は、会場に入ると加藤さんの作品をさがしている気持ちが何時もどこかにあって、展示室を巡りながら作品を見つけると「あった!」と心でつぶやいて作品の前に立ち、「ホッ」と一息ついてゆっくり画面を見ます。

加藤さんの作品は、貼り付けた段ボールに描かれています。昨年(78回展)の作品は、矩形に分割して貼り付けた段ボールの全体が黒く塗られていました。その段ボールをひっかいたり剥ぎ取ったりして、出来た線や形の隙間からわずかに赤や青、黄の色が覗いています。

ずーとみていると、黒い画面のなかに、剥ぎ取りや引っかきで表現された模様のような、文字のような形が浮かんできて、その刻まれている形が面白くて、なんだか宝探しをしているような気持ちです。

ところで、お出会いすることはあっても、加藤さんと作品のことをお話したり、作品についてお尋ねしたりしたことはほとんどありませんでした。それで、どのような流れの中で素材として段ボールを使い始めたのか、画面を埋めている、アラベスクを思わせるようなあの魅力的な形がどのように生まれてきたのかは知りません。

段ボールを使った作品は珍しくありませんが、でも、こんなにうまく使っている作家はそんなにいないように思います。

あまたある素材から段ボールを選び、その素材に手を加える。それは作り手の、生身の人間の痕跡を刻む営みです。加藤さんはその営みを、時には慎重に、時には遊ぶように楽しんでいるのかもしれません。

それから、加藤さんは、段ボールのディテールの美しさにはずいぶん気を使っているように思いました。そのことは、加藤さんが、素材の持っている固有の性質を大切にしていることの表れだと思います。

私は、素材の持つ力はとても大きなもので、精神性と深くかかわっていると考えています。黒い色で覆われた一昨年の作品や昨年の作品は、そんな素材を活かす美学がとても強く感じられました。

私は、キャンバスの上にキャンバスを貼りつけた、無駄にも思える画面作りを25年余り続けています。このまま続けていいものだろうかと煩悶もありますが、加藤さんの作品を見るたびに"もっと楽しくやれ"と励まされているようでありがたく思います。

6月の初め、長く住んだ姫路から九州の大分へ引っ越しのさなか、編集部の斎藤さんからこの原稿の依頼がありました。迷いましたが、加藤さんには失礼を覚悟でお受けしました。

日和佐治雄さんコンニチハ 加藤義雄

前略

お元気にお過ごしのことと思います。今年の年賀状には「青葉の頃大分に転居の予定です」と書かれていましたが、いかがでしょうか。新しい環境に溶け込むには時間がかかると思いますが、別の自分が見えてくることもありそうです。小生は相変わらず飲んだくれて、その合間に絵を描いています。

その賀状ですが、日和佐さんからのはもっとあったハズですが、手元には2010年虎、2014年午、2015年羊の3枚しかありません。しか日和佐治雄:「かおのかたどり」し3枚とも念入りな本展作品の延長上とも思える堅固な構成と赤色の見事なものばかりです。

何年か前、新人賞を受賞された折、銀座の画廊で初めてお会いしましたネ。その時の印象は、もの静かなジェントルマンでした。小生は当時展覧会部を預かっていてよく会場に行っていたため、日和佐さんとも随分お話したことでした。その中で姫路城の話しになると、嬉しそうに目を輝かせて身を乗り出してその貴重さを語ってくれたのが忘れられません。その時の展示作品が石垣の色と手触りで、深く姫路城の迷路に遊ぶアミダくじ模様の抽象でしたネ。そしてなによりも親近感を持ったのは、ダンボールを使用されていたことで、手に馴染んだ堅牢な画面で圧倒されました。小生も20年位前から遊び半分ではじめ、10年前位から大作に取り入れるようになり、いまのところ飽きないようですが、「素材に寄りかかる」と云われています。

今年送られてきたパンフ「自由美術関西」の表紙は日和佐さんの「かおのかたどり」で、記憶が確かならば昨年の本展で右隣に展示されたものですネ。時間をかけ石垣のごとく一つ一つ積み上げて、情緒を避け、端正、強靱にしてツッパネテ、今日の世界と自分を見つめています。そしてやや長いようですが、そのパンフのアンケートに日和佐さんの核が隠さず書かれていました。

「描き始めた頃はシケイロスのように描きたいと思い、少し経って、晩年の国吉の作品が好きになりました。30年ほど前、グループ展に出品するようになってからは、自称<継接裂剥>技法で制作してきました。しかし数年前これまで目指してきたオールオーバーな表現に疑問を感じ、現在は行く手を阻まれたような感覚におちいっています。」と。

近作には、その苦しさが人の形や顔の形で画面に入ってきていますネ。自分の疑問を大事にするって本当に大変です。いつの頃からかわかりませんが、小生は疲れて悩むことをやめました。はっきりいえば自分に手抜きするようになったのです。後期高齢者ともなると子供に返

長い手紙になりましたが、終わりまで読んでるようで、理由なく絵を描くのが面白いものとくれたと思います。お身を大切にお過しを。で思えるようになりました。は、秋にお会いできる日を楽しみに。敬具

相互批評

窪田旦佳・深澤義人

深澤義人さんの作品−老桜と刻をめぐって− 窪田旦佳

深澤義人:「老桜」 F80号

第4回東京自由美術展に出品された深澤さんの作品「老桜」は、深い色調と重厚な表現で印象に残る作品であった。そこには抽象や具象を越えた、作品としてののびやかな絵画空間と存在感があった。

「老桜」のタイトルがついた作品は、これまでにも何点か見せてもらっているが、なぜ桜なのか、なぜ「老桜」なのか、その愚問を考えて見ることによって、深澤作品の内容や意図されていることがより深く理解できるのではないかと思われる。

桜は日本人にとって格別に意味をもつ花であり樹木である。古来、文人たちは、ハナといえばサクラを指すぐらいに詩歌や文章の中でサクラを愛でてきた。江戸時代の庶民も、上野の桜や飛鳥山の桜を愛し、春になると花見の名所として現代でも大いににぎわっている。深澤さんの住まいは、この上野公園から飛鳥山へ向かう途中の谷中にある。毎年桜の季節には桜の花を存分に観賞され、楽しんでおられることであろう。しかし深澤さんが桜の花そのものを描いた作品を私は知らない。桜の花ではなく、桜の樹木、それも老木である「老桜」がモチーフになっている。

一般に花見を楽しむ人達は、桜の花の繊細さや、淡い色彩を好むようである。花のはかなさ、美しさと、そのいのちの短さ、散りゆく花びらの無常感などが、日本人のメンタリティと合致し、その感性を育んできたようである。その散りぎわのいさぎよさを散華と称して、戦時中は特攻精神と結びつけて賞揚してきた歴史もある。

深澤さんは桜の刹那的なはなやかさではなく、老桜の根幹に着目して、永い年月を刻印している老いた樹の力強く大地に張った根や、太い幹、大きくのびた枝などを表現することに、制作の意図を見出しているようである。

2012年の深澤さんの個展で「老桜」を前にしたとき、この樹のモデルがあると聞き、谷中霊園にその樹を見につれていってもらった。初冬の小雨の降る日であったが、その「老桜」の太い幹は黒々と光っていた。永い歳月の四季折々の変化を経て、今ここに在る大樹の存在感は圧倒的なリアリティをもってせまって来る。

谷中霊園は明治7年(1875年)に開業されたそうで、それ以来約160年の間には関東大震災や、東京大空襲を経て今日に至っている。そうした大災害の刻んだ傷痕は大樹のいたるところに残っている。そうした傷痕を含めた大樹のもつエネルギー、時を刻み、風雪に耐えながら今ここにある存在感が、深澤さんの制作欲の源泉になっているように思われる。桜にまつわるさまざまな情緒やエピソード、そこに刻まれた時の移り変わりを大きく包括してしまう「老桜」のエネルギーは、涌き出る泉のように新鮮な深澤作品の源泉でもある。

窪田旦佳氏の世界 深澤義人

窪田旦佳:「鎮魂・新生」120F

東京都美術館で、第4回東京・自由美術展が、5月22日〜30日迄開かれた。又、それとほぼ同時期、ベストセレクション展も開かれ緊張感と、よい時間の流れの内に会は終了した。

第3室に窪田氏の作品、題名、集う、100号F横が展示されていました。

骨格のある人物像、力強い線、そして、赤、青、黄色の明るくエネルギッシュな、顔の表情、悩み、苦しみ、希望を内包する者達の、喜びの空間表現、奥深さを感じさせられると共に、明るい画面が共生の効果を、かもし出しており、精神的な厚みと、力強さを感じました。

窪田氏のこれ迄の自由美術本展出品作のテーマ(画題)を記してみると、次の様な作品があります。(2009年〜2014年)人の行方(73回)、共生の空(74回展)、鎮魂、新生(3、11のレクイエム、75回展)、惨禍を超えて(76回展)、生き抜く(77回展)、再会(78回展)、又、東京、自由美術展へは、列、(第3回)、などがある。

以上の様な複雑な社会的テーマを画題とし、生命感の表出、現実社会の動静、自己精神の内部と戦う姿勢などを、生きることの中心に据え、人間を始めとして、犬、鳥、カエル、共に命あるものを優しい眼差しの中に置き、画題の設定をしている。重く深く生きる為の永遠のテーマでしょうか。赤、青、黄色の鮮烈な色彩感覚、力強い線と、単純化した造形的表現(触知的表現)、窪田氏の絵画様式を感じます。

今から3年程前、銀座8丁目、博品館の近くで風景画の個展をされ、その時の絵が今でも思い出されます。画廊の名は、美庵、内部の壁面に変化があり、小品展にはぴったりの画廊でした。出品作品、油彩風景画、40号2点、12号、其の他、小品含め16点でした。

力強い線で、遠近法をしっかりと効かせた構成、赤、青、黄色、3原色が鮮烈、イリュージョン的、要素、表現ではなく、触知的造形表現、自然のリアリティーを内包した明るくモダンな作品に魅了されました。窪田氏のぶれない方向と表現を脳裏に描き乍ら……。

相互批評

小林成行・一ノ澤文夫

「I氏の青緑」小林成行

一ノ澤文夫:「景」

彼の事で知っていることといえば、岩手県出身で、三つか四つ年下で、若い時代から自由美術に係わっている。その程度しか知らない、作品とのお付き合いは長いし、ご本人は二十数年前からの顔見知りだが、二人きりで酒をのんだりお話したりなどなかった。その様な時を持たなかった事が不思議である。自由美術展では控えめで、ま正面にはいないが強く印象を残す。いつも彼の作品の前で、足が止まる、繊細でさわやかな寒色系の色彩と頑丈で揺るがない構成は、心ときめく。人の絵を見ていると、ややもすると、自分なりに色を付けたり、線を入れてしまうものだが、作品はそのような不遜な態度を制止し静かな低い声で語り始める。矩形や色を使い空間をシャープに作る。画面のボリューム感、深みは、ベニヤ板やペンキ類を使っているにもかかわらずどうして出るのだろうか。謎だ、そして、引き込まれる透明感、すべてが彼の自画像のように日々を語る。

今回の自由美術展の「景」では“思考する緑”が画面に様々な曲線を生み、奥深くに回帰してゆく。そして、「何千、何百もの明度彩度の異なる緑が心地よく存在し、観る者の心を満たしていく

一見穏やかな画面からは、真摯なまでの構図やマチェールへの追求が読み取れる、生きている小さな感情、世界に語る、静かだが強烈な問いかけ」

正に、一ノ澤文夫氏の日常が描き出されている。

小林成行さんの「偽りの神話」を見て 一ノ澤文夫

小林成行:「偽りの神話」

六月に小林さんの作品についての文章の依頼を頂きました。小林さんとは多くのグループ展で御一緒させて頂いております。

20年位前、埼玉のU展が最初の頃だと思います。それからは本展を含め、炎展、千駄木画廊のアールデサンブル展、新しい所では、新宿、絵夢ギャラリーの自由美術14人展、等沢山の制作を拝見させてもらいました。

第一印象は誠実な制作をされている方だと思いました。いまだにその気持ちは変わりなくあります。眼と心の観察から模索作業を通し、それに触れながら、描いては消し、ゆっくり関係をつめていく仕事に思います。

今回の本展の作品(「偽りの神話」2014年自由美術展)については、テーブルの上の新聞、金魚、玉子のような日常のものがどんどん変化、破壊され、拒絶、拡散、混沌、それが自然に流れ、有機的に、エロチックに再構築されているように思います。その時間の中に小林さんのつぶやきが聞こえてくる様な気がします。それは日々のいのちの運動に通じるものであり、新しいとか、古いとかではなく、作者の現在がそこにあると思います。そしてこの6月、銀座シロタ画廊の二人展を拝見致しましたが、ひさびさにまとまった点数が並んでおり、より一層その思いははっきりしました。大作も小品も軌跡として連綿とつながっているその大きな流れはとても強い存在感を感じました。

画家ブラン、ヴァン、ヴェルデをモデルにした好きな詩の一節です。

「流出 喪失 峻厳 断念 憔燥 緊張 悔恨 フォルムが生まれようとする ためらう 現われ出る 疑いに足をとられる ふたたび始まる 変質する 構造を持つ そして不意にはずれる 消える また現われ出る 別のものとなって 顔を粗く描き出す 顔を持たないものの顔を ふたたび消える ふたたび現われる 新しい空間を展げて 新しいリズム 新しい目を求めて………略」

小林さんの作品には似た匂いを感じます。

相互批評

西尾 裕・田川久美子

田川久美子さんの作品 西尾 裕

田川さんの個展を、15年ぐらい前に見た事がある。小品の風景の美しい事。色がこなれていて、形の整理も見事であった。聞けば、高校生の時代から、大人に混じって油彩で風景画を描いていたとの事。早熟の才能は、当時から目を引いていたらしい。大学には彼女の作品が残されている。また、田川さんと同期生村上津嗣枝さん二人は、同大学の広島県教員採用の第一号になり、当時話題になったと聞いた。

わたしが就職したとき、田川さんは、嘉屋重さんと同じ職場で、私の隣の学校にいた。その時の印象、ファッションは全く今のまま。濃い化粧、赤いマニキュア、職場の仲間からは、「マダム」と呼ばれていた。感心するのはそのスタイルが終世変化しなかった事。今日、学校現場は、自由な雰囲気が薄れ、女性教員も派手なスタイルは、自粛する傾向にある。その中で、「わたしはわたし」を貫いたのは、立派である。

「田川さんはどうして風景画を描くのをやめたの?」と聞いてみる。「ものすごくうまい」風景画を捨てる事はないと思うからだ。すると、「風景画に限定すれば、自分がかきたい色や形に限界があると思った。緑を塗れば、植物が連想され、自分のやりたい事が出せなくなってしまう。」という答えであった。

確かに田川さんの絵を見ていると、自分の描きたいと思った事をストレートに、のびのびと表現している。いつもうらやましいと思う反面、これは自分にはついて行けないと感じる事も多い。たとえば、白い指先に真っ赤なマニキュアを平気で描いている。それを見ると、「いやあ、僕にはできない」と思ってしまう。自分の中には、自分の絵に対する方程式のようなものがあって、その窓から作品を見てしまう。その時、田川さんの作品は、私の方程式の外にあって、評価不能に陥ってしまう。

恐ろしくすごい作品ができそうな可能性を感じる事もある。昨年、田川さんの個展の作品を見たときの事。抽象的要素の強い小品であったが、どことなく静物、ものの存在を感じる作品。巧まずしてとはこのことをいうのだろうか、必要なところに必要な線があり、ちょっと浮き気味と思うところには、少し違う色で、的確に押さえている。これはちょっとやそっとで、できる技じゃない。15年前に見た、風景画のすごさがよみがえったような気がした。もしも、100号の大きさで、これができたら前代未聞の傑作になるだろう。田川さんの作品は、いつもそんな可能性を感じさせてくれる。

美学者、金田晉氏の田川評でまとめとしたい。

「記念写真」とある。自分たち夫婦の少し若ぶった、たとえば特別のお祝いの記念写真なのだろうか。それとも遠くに離れている孫二人の親から送られてきた「こんなに大きくなったよ」を伝える記念写真なのだろうか。年齢不詳の二人、それでもどこか朗らかでユーモラスだ。右の女性がオシャマで元気、左の多分、男のほうが持て余し気味のようだ。指に赤いマニキュアをした女の手が饒舌である。とげとげしい世の中ひととき忘れて、家族の日常性を拾い上げた楽しい一コマになっている。(金田晉)

美術ひろしま2013-14掲載、第77回自由美術展出展田川久美子「記念写真」

西尾裕氏の作品について 田川久美子

西尾裕という人間は絵画作家の道を選んだ。西尾氏は常日頃"良い作品"を描きたいと言う。今年は平面表現の可能性を追求するために、興味を持った題材は何でも描いてみたい。実験の年になれば良いと思っていると言う。

作品の“可能態”は受動でも能動でもなく潜在的な発展性を求めたかったのか。作者自身なのか。この作品は美しい色彩が点在する中で仕上げている。西尾氏の最近の作品はおもいきり良く、勢いのあるアンホルメルの絵画としてしか私は認識していなかった。時折作品の中にフォルムを感じていた。聞いてみると人間だと言う。閉塞感漂う社会から立ち上がろうとする人間なのか。今を生きる世の中をしっかり見つめているのだろう。

西尾氏は広島自由グループ"黄人"を立ち上げた灰谷正夫、清水勇、小間野生穂(3氏とも故人)と学生時代から交流があった。この三氏から絵を描くこと、生きること、絵画を通して何を訴えるのかということを何度も議論の中に入り肌で感じ学びとっていった一人である。

先日広島自由の仲間達と酒を飲みながら語るのに広島の作家は甘いよねと言う。一つは絵画制作に向き合う態度。もう一つは絵画の本質を見抜く先達が少ないこと。

西尾氏は仕事を辞してからここ2年広島の作品を自らトラックを運転し、本展、東京美術の会場へ運んでくれている。ただただ頭の下がる思いである。展覧会中は中央に滞在し、多くの作家、作品との接点をもち続けている。本人の言う“良い作品”づくりのために喘ぎもがいているのである。自分の中にいる得体の知れないものを吐き出したいのだろう。やさしい愛情ある人間だが時折相手をひっかく。広島自由の我々への叱咤激励としておこう。

自由美術の展望でもある今を生きる世の中、人間、現実社会の中に、少なからず影響を与え続ける作家でいてほしい。

相互批評

小暮芳宏・小野田志津代

小暮芳宏の世界 立体部 小野田 志津代

漆黒とは違う、宇宙の闇のような空間にはっきりと浮かびあがる白い生命体。

小暮芳宏は確かに"そこに在るもの"を描いている。作品と対峙していると、明らかにリアルな具象を見ているのだと気づく。

静寂な空間だが、無音ではない。鑑賞者の気質に働きかけてくるささやきが聞こえてくる。

彼は自分にしか見えない何ものかをモチーフにして、霊的な世界を表しているように思う。

「刻印」という作品がある。私には脳の皺を筆で丁寧に刻印していく作業をしているイメージが浮かび上がる。

永遠の中に一瞬を刻み、描いていくことで人間の奥底にある得体の知れないものを具現化し、同時に昇華しているのだろうか。しかしそれはドロドロしたものではなく、むしろ清廉さを感じる。宇宙と生命への畏敬の念があるからなのだろうと思う。

作品を見ていてふと"生物魂"という言葉を思い出した。小さな物質が一つの磁場単位である様に、私たち生物も「生物魂」という一つの磁場単位を形成している。

それ自体が一つの感覚器であり、大きな眼だと捉えることもできる。

可視光線で見える色を一切取り払った世界。そこに浮かび上がる生物魂。私の中では小暮芳宏の描き出すものに通じる気がした。

ここ最近、私の木彫作品と彼の作品と同じ空間に展示する機会があったが、違和感の無さが驚きでもあった。

木彫は一度生を受けた木と自分との共同作業で、技術と鍛練の上に、お互いを導き合う所が大きい。画家のモチーフが自身の魂であるとするなら、その形を平面上に導きだすには孤独な闘いが繰り広げられるのだろう。さらに静かなる強い作品を生み出すには相当燃え上がるものが作者に内在しないとできない。立体にせよ平面にせよ、これは創作する者の所以である。

小野田志津代より生れしもの 小暮芳宏

小野田志津代の作品に共通する印象は、"実存"感であり、強い訴求力である。

「風」(2009年作)に見られるように強い自己主張がそこにはある。それは、素材の特性によるものではなく、制作者の意図に導かれたものでもない、全く別個の人格を有しているかのようである。

そして、観る者に一人称でその存在を語ってくる。「わたしは此処に居る」と。

これは、小野田志津代が作品制作に関して「格闘」というように、素材と制作者の意志の融合というよりも、むしろ、その乖離したものから生じるものではないか。それこそが小野田志津代作品の魅力であると思う。

だが、大作については見方が変わってくる。それは、「風」(2009年作)サイズの作品に比べ、冗長的な点が少し気になるということだ。作品の大きさにもよるのだろうが、持て余し感が窺える。統一的よりも一面的に見える。もっと突き詰められる余白があるのではないか。

もっと荒々しく、もっと慎重に素材に対峙することにより、冗/files/shi/2015/長性は消え去り、内包される活力はより強い主張となり現われるだろう。

繊細さと大胆さ、相反する基準値の混在と同居によるアンバランスが、合理的矛盾、矛盾した合理性を生み、観る者に心地よい混乱を与え、脳細胞を活性化させ、より魅了したものになるだろう。

具体的に、どうこうは言えないが、こんなふうに思う。

しかし、小野田志津代の作品は見ていて大変面白い。それは作品が強烈な"アイデンティティー"を放っているからだ。

(文中敬称略)

相互批評

川﨑文雄・松田真治

「街角で」によせて 川﨑文雄

腰掛けたほぼ等身大の女性像、見開いた眼はどこか遠くを見つめているようだ。テラコッタに着彩を施してある。松田さんの近作の自由美術展出品作品は、ほぼこのテラコッタ着彩の女性像である(石膏作品もあるが)。着衣の部分に粘土の手あとを意識して残し、膚の部分はややタッチを抑え目に表現されている。題名の通り女性が街でたたずむ一場面をそのまま切り取ってきたかのような表現は、何か現代社会に生きる人間の孤独感のようなものも感じさせる。しかし、感傷にふけっているでもなく、凛とした意志の強さを感じさせる。そして松田さんの女性像は、やはり遠くを見つめている像が多い。

2010年の「降り立つ」(平和賞)、2011年の「渡る」、2012年の「街角で」といった作品は、都市空間の一部と思われる階段や壁が作品の中に表現されていた。しかし2013年の「街で?terracottadoll?」あたりから人物そのものの独自性が強まって、人物表現の力強さが増してきたように感じる。壁や階段といった物で空間を演出する事にこだわった表現にも松田さんの何らかのこだわりや意図が読み取れるが、それらを廃し、人物のみを切り取って表現しようと試みた近作にも、明らかに別のねらいや思いがあったものと思われる。

別の観点、技術的な面から考えてみる。テラコッタの作品の制作は、大きくなればなるほど厄介なものである。まずは、粘土を焼成するという工程をともなうことで、作品は大きく収縮する。粘土が乾燥する時に縮み、焼成によってさらに大きく縮む。粘土の種類や焼成温度にもよるが、一割くらいは収縮する。もちろん表面の粘土のタッチそのものも縮む。中は空洞にする必要もあり、粘土を型にはり付けていなければ、粘土の自重で垂れて変形してしまう。当然1mを越える作品は分割して焼成して、接合する必要性が出てくる。細い足で立っていれば中に支柱は不可欠となってくる。松田さんの以前のテコラッタ作品の半レリーフ状のものや、着地面の大きい人物像を思い出すと、その苦労のあとがよく理解できる。同じように粘土を焼成作品を制作している者としては、近作の脚や腕、手先等の表現を見ていると、頭の下がる思いである。

松田さんの心情を秘めて、遠くを見つめて存在する、現代社会を表象する「テコラッタ・ドール」。今後どういう展開されていくのか、楽しみにして観ていたいと思う。

川﨑文雄氏の作品を通して感じること、考えること 松田真治

「横浜の川?です」

あれは何年前のことだろう、立体部展示作業後の懇親会恒例の自作紹介の際に、川?氏が発した言葉である。「えっ、横浜なのに川??」と私自身のおもしろツボにはまり、その紹介の仕方が妙に記憶に留まった。それで川?氏は生まれも育ちも横浜、生粋の都会人だと思い込んでいた。

先日、自由美術の会報が送られてきて何気なく読んでいると、氏の「自作を語る」というタイトルの文章に目がとまった。その出だしには、「戦後10年が経った福岡県の南部の八女市という田舎町で生まれ育った?」あれ、川?氏は横浜生まれではない?福岡出身なんだ。勝手な思い込みとはこのようなことを言うのでしょう。

さらに文章を読み続けていくと、氏の作品制作の原点のようなものが見えてきた。「?小高い山々を背景に川に沿って開けた田畑の広がる風景。点在する古代の堅穴の墳墓跡?」田畑の広がる自然と古代人の営みによる墳墓の跡。氏が制作において土にこだわる理由は、この幼い頃の環境、生活に根ざしたものと思えた。

ところで、氏の作品イメージを私なりにまとめると、こうなる。

土のもつ素材感を生かした「人型」が基本となったもの。そしてその造形は何層にも重なった板状のものが張り付いたかのように、あるいは風化作用によって剥ぎ取られたかのようにして形作られている。そしてそこに表現されるものは人間の愚かな営みによって破壊を余儀なくされた自然や社会の矛盾、そして自分自身である。

作品は年齢や時代時代に起こる様々な出来事、事件によって変化するものである。しかし、根底にあるものは不変であろう。自由美術展出品作のタイトルで氏の作品を辿ると、「ひと(犠牲そして風化)」「風化」「孤独なるもの」等。これらのタイトルからも、作品のコンセプトを見て取ることができる。

近年、疑問形のタイトルがみられるようになった。「まだ飛べるのか?」「森は生きているのか?」

「まだ飛べるのか?」の造形には決して飛ぶことなどできない小さな翼がついている。これは自身も語っているが「自刻像」だそう。齢を重ね人は体力的には衰えてくる。氏にしたってまだ十分若いとはいえ、かつてに比べれば体力の衰えは感じておられよう。しかし、まだ飛べるのか?と自身を鼓舞するかのような課題を突き付けるである。「森は生きているか?」は、自然破壊に対する警告であろう。

最後にもう一度、「自作を語る」から引用したい。

「?所詮どんな権力者も一市民も同様に土に還る?」

氏の土による造形は、愛してやまない自然へのオマージュであると同時に、人が無情にも還らざるを得ない帰結の場を暗示したものである。この生と死を併せ持つ土による氏の作品は、疑問形として観るものに投げかけ続けるのである。

エッセー自由美術

先達作家の仕事と思い出

小山田二郎展を見て、その陰翳と夜

大野修

2015年3月、府中美術館で小山田二郎展を見た。1991'年77才で死去されたが、油絵作品約100点を含む170点の展示で、油絵作品など初見のものも多く、充実した時間を持てた。

自由美術には1947年から59年まで、その他個展はもとより日本アンデパンダン展、人人展などに作品を発表、自由美術の作家や周辺に影響をあたえている。その作品を見るたびにいつも谷崎潤一郎の随筆、陰翳礼賛(いんえいらいさん)を思う。80年前に書かれた文庫本にして約50ページの文章だが、女性美について歌舞伎と能楽の比較をしている。能楽に比べて歌舞伎の照明が明るく、女形(おやま)を自日の下に晒してしまっていることを嘆いている一文、以下引用すると<昔の女形でも今日のような明煌々たる舞台に立たせれば、男性的なトゲトゲしい線が眼立つに違いないのが、昔は暗さがそれを適当に蔽い隠してくれたのではないか><美は物体にあるのではなく、物体と物体との作り出す陰翳のあや、明暗にあると考える>又<進取的な西洋人は、常により良き状態を願ってやまない。蝋燭からランプに、ランプから瓦斯燈に、瓦斯燈から電燈にと絶えず明るさを求めて行き、僅かな蔭をも払い除けようと苦心をする。>今世界で昼夜の明かりを一番ぜいたくに過剰に使っているのはアメリカと日本で、美術の演習でも静物のモチーフや裸婦にあらゆる所から光があたり、その美しさは半減どころか腹立たしく殺される。特に長い蛍光管が出てきてからは陰翳などはもっての外で、街中に無秩序な光があふれ夜無き世界はひどく疲れる。精神疾患の増加と無縁ではない。繊細で正常な精神の持ち主は気が狂うことになる。

平飼いをしている鶏は1年に20ケぐらいの卵を産むが、鶏舎で夜昼かまわず光をあてられて飼われる鶏は200ケを優に越える。人類誕生はおよそ200万年前らしいが人間の夜無きこの僅か200年のあらゆるものの生産性は鶏舎の鶏のごとく驚異的だ、しかし失ったものの大きさは計り知れない。

小山田二郎の絵を見て心休まるのは、夜と陰翳が作品世界を支配していて日本の画家の中にあっては希有な存在だと思う。昼と夜は同価値なのに、今子供達にとってもいや大人にとっても夜と陰翳は忌みきらわれている。

小山田二郎の作品世界の世評は生来の病魔による異形の相とも関連づけられ、幻想と怪奇、悪魔性、孤独と絶望、闇の世界の加虐と自虐、などなどであるが、私には全くその様に感じられない、本当はこれらを全て裏返した世界が小山田絵画であるわけだと思う。そこは心安らかな正常な世界で、描かれたピエタ、鳥女、亡者達、魑魅魍魎の数々は私を含めた見者にとって普遍的な世界として暖かく優しくせまってくる。そうでなけれはこれほど愛されることは無い。それから氏の作品から強く感じられるのは、絵にお話があり、その内容の底辺には生来の病によるハンデキャップを背負って生まれた面容、少年期の不安定な生活、敗戦の年の空襲による全作品の消失がルサンチマンとしてあり、氏の怨念感情は蓄積されて巨大なものとなり作画の原動力となっている、しかし偉大はそれを反転させたことであり絵は普遍性を持ち平明だ。

ルサンチマンのない人間は単純で退屈だけど、だからといってそれを持っている方がいいというものでない。その行き着く先は人をも殺す。しかし絵の中では人を昇天さすことも世界を焦土と化すことも全て可で、小山田二郎の絵にも悪魔や聖者や死者が出てきて夜の世界を徘徊しているが、それらは怨念を越え昇華されて天上のものとなっている。氏の小さな水彩画でも私は絵の中のストーリーを勝手に組み立てて飽きることがない。作品の中に物語を読むことも美術の欠くべからざる要素で、昨今お話がある絵が復活しつつありそれは結構なことだ、しかし作品の二層三層の奥にルサンチマンを感じる絵は九牛の一毛、はなはだ少ないと思われる。

小山田二郎の作画技術は、地と図の関係で見ると地にあたる部分に多大な神経を使っていて、これは造形造形と馬鹿の一つ覚えのように唱えていた自由美術のあのころの仲間の良き影響で、画面は情緒に流されず強固なものとなっている。又色面を世間の普通絵画よリー、二段暗くして陰翳を作りその中に明るい色を少量重ねる作法で絵は輝く。水彩も美しい。ここでも画面の地に楽しみがあるようで、紙で濡れた部分を洗いながら吸い取っていて、それを何回も繰り返し幽玄、幻想的な地が出来る。水絵のにじみ、ぼかし、日本画のまき絵的な散らしなどが手の中に入っていて見る快楽をもらった。

谷崎潤一郎の陰翳礼賛の文末はこの様にくくられている。<我々が既に失いつつある陰翳の世界を、せめて文学の領域へでも呼び返してみたい。文学という殿堂の?を深くし、壁を暗くし、見え過ぎるものを闇に押し込め、無用の室内装飾を剥ぎ取ってみたい。それも軒並みとはいわない、一軒ぐらいそういう家があってもよかろう。まあどういう工合になるか、試しに電燈を消してみることだ>私はここにある文学という言葉を美術という文字に置き換えたいと思う。

エッセー自由美術

思い出の記 -麻生三郎先生のこと-

福田篤

京都の三条寺町にあるギャラリーヒルゲートで四月小西さんの個展が催された一、二階共に軽妙な力作でうめられていた。この画廊で前の月に野見山暁治展があり作家のギャラリートークもあった。私は街で偶然チラシを見て知った。そのチラシの画歴には、1943 年東京美術学校卒業、応召の後病を患い1945 年福岡の療養所で終戦を迎える。1948年病が治り、再び上京。自由美術家協会に出品、受賞し会員となる。この頃の自由美術には若く個性的な作家が集い、鶴岡政男、麻生三郎、難波田龍起、寺田政明など池袋モンパルナスの住人だった先輩たちや山口薫等が芸術論を闘わせていたこと等が記されている。

野見山氏のチラシを読みながら、同時に麻生三郎氏の葬儀の日の状景が頭に浮かんだ。葬儀場は多摩丘陵のある丘の上だった。終わっての帰り道、見下ろすと一本の桜の木が満開だった。黒い服の人達が駅に向かって坂道を歩いていた。平坦な道に出た時後ろから声をかけられた、斉藤礼子さん、大野五郎氏、野見山暁治氏だった。「その辺で一杯飲んでいこう」と云う、躊躇したが「用事がありますので失礼します。」と誘いを断わったが用事は無かった。私の人見知りであった。残念な気持ちが残った為か、今でも忘れたら良いのに忘れていない。

麻生三郎氏の葬儀に行ったのは自由美術のつながりではなく、私の学生の時の先生であり、又私が卒業六年目にそこの講師となったことで麻生先生が辞められる迄長いこと先輩の先生として尊敬し慕っていたからである。

先生は武蔵美を辞められてからの方が良く学校(日大芸術学部)に来られた様に思う。私は自分が学生の時以上に麻生三郎という画家の言葉に注目していた。学生の作品の講評は数人の教師の合評形式で行われた。麻生先生は他の教師よりも発言が少なかった、ある絵の形の表現について、物を描くということはと云って近くにあった茶わんを手にとり「この外側の形を描くわけだが同時にこの内側の形も描いていることになる、外の形を美しく描くのと同時に内側の形も美しくなければならないのだ」と云われていた。絵画に於ける空間とフォルム、フォルムとフォルムの関係について話された、学生がどこ迄理解できたかは知らないが脇で聞いていた私は大いに感心してしまったのだ。

又麻生先生は自由美術については退会後語らないという強い意志を持っていた様だが、私に対しては自由美術のことを話題にすることもあった。井上長三郎氏のことさえ元気にしているの?と尋ねられたこともあったが、逆に井上氏からも麻生元気なの?と聞かれたこともあり、妙な気持ちになったことを憶えている。

私が絵を描こうと思うきっかけは山口薫の作品を見たことから始まるが、高校の美術部に入ったらそこには「みづえ」が揃って置いてあり、かつての自由美術の作家達が大々的に掲載されていた。戦後のスターが集まって団体を成していたと言っても良い程である。戦中戦後の美術のうねりとなった作家集団を麻生三郎氏に焦点を当てながら大谷省吾氏と牧野研一郎氏が「麻生三郎展覧会カタログ」で書いている。

井上長三郎:「屠場(屠殺場)」 靉光:「眼のある風景」

自由美術の創立期は迫り来る戦争、言論弾圧、戦火に追われる時、そして日本人が“人”にかえる時、これ等の苦難の時代をそれ等の若い画家達が正面から生き抜こうと必死で制作した作品群が戦後自由美術を生み出すマグマ溜りを形成したのだろうことが麻生三郎個展カタログから推測される。「人が生きる」という現実を凝視するときにしかできない強力なレアリズムがある。松本竣介、靉光、鶴岡政男、井上長三郎、麻生三郎などの1930 年代の抵抗の絵画と云える作品群、特に「屠場(井上)」「眼のある風景(靉光)」「馬と人(麻生)」など超現実的手法をとって抵抗を示すと共に当時の異常な現状を表わす有効な手法でもあったのだろう。しかしこの表現の試みと人間的な叫びは後々意味をもった大きな運動として拡がりを持つことになる。それは戦後自由美術を舞台に活躍した作家達を見ると明らかである。

ここで注目に値するのは超現実主義の手法をとりながら表現の甘美さや浅薄な技術主義の対極に位置する造形方式をとる主体的な動機による芸術活動であることによって、創造力のマグマ溜りを作ったのだろう。又その延長線上に立ち続け人間にこだわり続け、時代の変化を受入れながらも常に原点にこだわり続けたのが麻生三郎だと云えるだろう。

明治以降の油絵の歴史は西欧に学ぶ歴史である。技法を学ぶことを越えて進歩的思考や知的構造主義や政治制度までも含めて近代の模範として取り入れるべきとの高い評価をしてきた。従って多くの美術運動は西欧のイズムに選別される。そうした直輸入の模倣芸術運動が創造的動機が無いまま時代を背負うという後進的特徴を示している。そうした日本油絵史の中で自由美術にかかわった画家を含め戦後のヒューマニズムを基底に置いた作品群は西欧美術のイズムに整理し得ない独自の絵画を生み出した特異な時代といえる。麻生三郎氏がヨーロッパを知らなかった訳ではない実存にこだわる初期の作品は明らかにヨーロッパの影響は強い。麻生三郎は1938 年にパリについて「伝統が生きている古典が実感を透して分かる……クラシズムという生活の強みをあちこちで観せられた」とギリシャ、ローマから続く伝統の力に圧倒されていた様だ。フィレンツェでマサッチオ、アッシジではジォットやチマブーヱの壁画を見て「幸福の絶頂にある」と記している。

ヨーロッパ礼賛の麻生氏であったが、福沢一郎を中心にした美術文化に出品した作品について土方定一は「シュールとは少しも親和感がない」と云い滝口修造は「意欲は感じられるが病的な熱っぽさが興味とも危惧ともとれるのは…」と云い美術批評の評論にまとめきれない得体の知れない熱情を画面から感じていたことが読み取れる。この直後福沢一郎と滝口修造は治安維持法で検挙され出品作は検閲が行われる様になった。

1943年麻生、靉光、寺田、糸園、井上、大野、鶴岡、松本(竣)は八名で新人画会を結成した。麻生三郎は、「人間の生命力を否定される様な状況から人間としての最少限の自己主張をしたいという仲間の気持が自然と集まった」と後に語っている。このメンバーが戦後美術の大きな役割を果たしてゆくことになるのである。

1930 年からの20 年は世界の危機を迎えた頃であり大変動期である。日本に於いては当時国として国家総動員法、大政翼賛会と破滅に向かい最後は日本全土を焼き尽した。そして戦後の米軍による価値の転換である。その変動期を制作で生き抜こうとしたのが前述の作家達であった。そうした状況の中で生きていたことを考えると麻生三郎の一連の自画像に特徴的に表われている実存の主張が理解できる。そして特に目をひくのは対象を凝視して刻み出した様な実存感と視線である。その視線を発信させている脳と感情の高まりと同時に見つめられている対象の異常性や権威や忌避すべき事物が描かれている。つまり見るものと見られているものを同時に描いているのである。

我々生あるものが自己の存在を凝視する時、生の現実の裏側には常に死がありその向こうには無限の深い空間が横たわっているが、その当時は凝視する以前に死のテーブルの上に生が成り立っていたとも言える状況だったのではないだろうか。麻生三郎は太平洋美術学校を退学した頃「かなり強い自発的な絵画についての考え方が発酵していた。この時思いつづけていたことは生活の重みと絵画とのかかわりであった。一つは画面に即した質のものと、そして生き物としてレアルでなまなましい質のものとの対立をもって仕事を……」(自然への問いかけ、自然からの問いかけ)葛藤の繰り返しによって精神と肉体の奥底に沈殿して創作のエネルギーのマグマ溜りがより強固になっていったのだと思う。そして又靉光の馬の絵を見た時の回想の中で「……戦争のなかで青年期をすごした、生死の切実な体験が鮮明であったその体験はそのまま知らぬうちに絵画思考の底部にへばりついている」と振り返っている。

この言葉の中にやや形を変えながらも人の存在とその生命の実存感と無への予感を漂わせ続けた原点を見た様な気がする。

或る時、麻生先生が一人で学生のアトリエに指導に行って「ガラスが割れているのはあそこです」と学生が麻生先生に指さしてガラスの割れている窓を教えたということがあった。つまり麻生先生はガラス屋と間違われたのだ。同年代の他の先生ならば誰が行っても学生は間違えることなく「絵を見て下さい」と云ったはずである。服装や態度で芸術家であるアピールや普通の人で無い意志表示をする例は多い。麻生先生は絵に於いての主張は極めて強いが日常的なことに対しては違っていたのだろう。

「絵画ブーム」と云って絵の具がついていれば絵が売れると言われる程狂った時代があった。私の様な者でも個展をしていると画商と称する人がきて「先生の絵を是非私共に」などと個展の二週間の内に二人来た程、世の中はどうかしていた。その頃麻生先生は一点も売らない展覧会というのを開いた。一部報道されたと思うが、個展会場に行ってみると大作と中位の作品で会場狭ましと力作が並んでいた。麻生先生は気のせいか、自作の展覧会にしては御機嫌な様子で「ヤー、ありがとう、どう?。」などと言い暫く話してくれた。何かいつもとちょっと違うなぁと感じたが、骨のあるところを見せてさすが麻生先生だと思った。この展覧会を見に行く様、勧めたのは独立の古手の会員の先生だった。

追記 ?麻生芸術を語るには、私には荷が重すぎます。あくまでも私がお世話になり、又尊敬する作家として書いてみました。当然若い時の自由美術や周辺の人達との創作を通しての関係にも少しふれました。文の内容によって麻生先生作家としては麻生三郎と書き分けました。

エッセー自由美術

井上長三郎と照子 パリから板橋へ

板橋区立美術館 学芸員 弘中智子

板橋区立美術館では2015 年11 月21 日より12 月27 日まで「井上長三郎・照子展」を開催いたします。2 人の画家は共に1995 年、今から20 年前に亡くなりました。長三郎は1980 年に板橋区立美術館、2003 年に神奈川県立近代美術館と伊丹市立美術館で回顧展が行われていますが、夫婦2 人の作品が並ぶのは美術館では初めてのことです。

長三郎は妻の照子について「わたしにとっては、妻の存在は空気のようなものと思われます。妻からみれば、わたしは風というわけでしょう」と述べています。1937 年の結婚以来、2 人はパリ、池袋、そして板橋に暮らし、一つ屋根の下で描き続けました。ここでは、2 人が戦後を、自由美術に参加する以前のことを中心にご紹介したいと思います。

長三郎は1906 年に神戸で生まれ、家族と共に大連に移り住み、少年時代を過ごしました。照子は1911 年に、父が朝鮮総督府の通訳をしていたために京城(現・ソウル)に生まれ育っています。共に日本の「外地」と呼ばれる場所で幼少時を過ごし、上京後に長三郎は太平洋画会研究所、照子は女子美術専門学校(現・女子美術大学)で学んでいます。2 人の出会いは独立美術協会と考えられます。長三郎は様々な展覧会への出品を経て1931 年の第1 回展で独立美術協会賞を受賞し、。若手画家として注目されていました。照子もまた、1929 年に行われた朝鮮美術展覧会などで風景や静物画を発表していましたが、1932 年からは独立美術協会展に出品するようになります。その頃、照子は学校を中退するのですが、両親へ宛てた手紙の下書きには、学校での実技教育の乏しさを批判しながら、独立美術研究所においては「最も眞摯な態度で勉強してゐる人の中にて、私も最もよき勉強が出来ます」と訴えており、学校よりも私塾で切磋琢磨して学ぶ、長三郎らの姿に自分の進むべき道を見出したようです。2 人は画家として認め合っていました。結婚前の1934 年に大連に一時帰郷していた長三郎から東京にいる照子に宛てた手紙には、照子の近況や絵の勉強の様子を尋ねながらも「一日も早く佛蘭西に行きたいものだ」と書かれています。揃ってのパリ留学は彼らの共通の夢であったようです。

そして1938 年、夫婦となった2 人は長年計画していたヨーロッパ留学を実現させます。パリで撮影された若き井上夫妻の写真からは、夫婦として、画家として決意を新たにする2 人の姿が確認できます。パリでは共にアカデミー・グランド・ショミエールに通い、そこでのデッサンも数多く残されています。照子は1938 年12 月に開催された在巴里日本人美術家展覧会に「風景」を出品しました。彼女が滞在中に書いた日記には、ルーブル美術館で見た作品の感想や、食事の様子が綴られており、フランス語の勉強ノートからはいち早くパリでの生活に馴染もうとする様子がみえてきます。留学を終えて1940 年にヨーロッパから戻った2 人は大連に新居を構え、滞欧作品展を開催。その後1942年に池袋のアトリエ村、今では「池袋モンパルナス」と呼ばれる地域に引っ越し、1940 年と1942 年には女の子に恵まれています。戦時中の長三郎は、1943 年に靉光らと共に新人画会を結成して《トリオ》をはじめ、戦争とは直接関係のない作品を発表し、また同年の決戦美術展に《漂流》を出品したところ、厭戦的だとして展示を許可されませんでした。

終戦後の井上夫妻は板橋に居を構え、自由美術家協会に参加しました。長三郎は東京裁判をテーマにしたもの、紳士シリーズなど社会派の作品で知られ、また照子は自然から派生させた自由な造形、豊かな色彩による抽象画を描き、共に亡くなる。1995 年まで発表をし続けました。

本展では、ご家族、関係者、全国の美術館のご協力により、長三郎の満州時代の作品、照子の1930 年代の作品など初公開となる絵画や資料も併せてご紹介いたします。

エッセー自由美術

パステル 父 鶴岡政男との思い出

磯部 眞知子

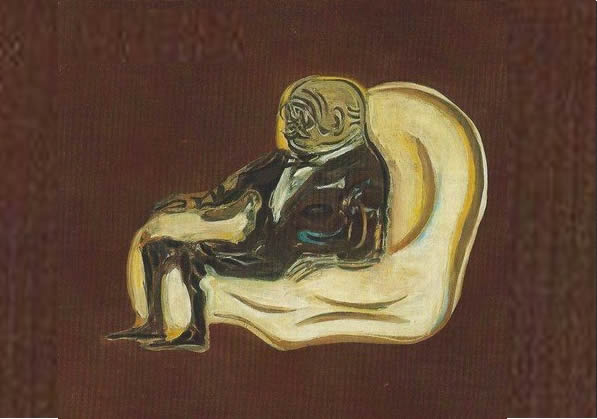

鶴岡政男:「髭」

東京美術展の会期が明日で終わる。赤い馬もひらひらと数日でここへ帰ってくるだろう。

あの時、父が亡くなる3、4日前だった。時々薄れる意識の中で、手を持ち上げ、すうっと動かしている。

「何をしているの?」と聞くと

「馬、赤い馬」と言った。

母と私は顔を見合わせ、「絵を描いている、赤い馬だって」と、ほっと笑った。

私が大学の近くへ下宿して谷中の家を離れていた時、「眞知子が来たら渡してくれ」と父はパステルを母の所へ置いていった。10cm 四方の薄い干菓子の入っていた箱だった。

ほとんど1cm ぐらいにチビたパステルが箱の中にギュッといっぱい詰まっていた。

オーケストラ部に入り、フルートを吹いたり、父と音づくりをしていたので、私が絵を描くようになるとは思っていなかった。そのころ父のパステルの個展があった。

「何か描いてごらん」と追い込みにかかっていた父が急に言った。

一年前に日本画廊で行われた「ラクガキ日本68'」の作品<ライフルマン>(縦約2m 横約4m)の下塗りを手伝ってはいたが。

「ええっ、私が?、いやだ」と言いながらも描いた。

数日後、個展会場に父の作品「ためらう」が架かっていた。

私の絵の中の Å とゆうスエーデン語の文字や、フォルムや色がそこにあった。

私のロボットチックに描いたものより、やはり、ずっとよかった。

しかし父の数あるパステル画の中で「ためらう」は記号と線と色とが、全く他の作品とは異なっていた。

父の部屋で私の描いた絵は、マリリン・モンローの大きな写真の隣にピンナップされ、父とずっと飛びまわっていた。あの時まで。

旧東京都美術館における自由美術展 自作(「人間気化」の前に立つ鶴岡政男)

カトリック長崎大司教区記念碑の制作報告

彫刻部 M・A・池田 宗弘

2010 年以来思考を重ね、本年2月27 日設置完了した作品の正式名は下記の様になる。

『日本の信徒発見150 周年記念事業・聖トマス西と15 殉教者顕彰庭園整備』。場所は長崎駅に最も近い由緒ある中町教会境内に決定*註1。タイトルに表わされた如く、日本のキリスト教の信仰の歴史にとって重要な二つの出来事を表現しなければならない*註2。この二つの間には二百年余の時の隔たりがあるものの、実際は全く同根の樹木と言える。我々美術家が美を信じ渇望し生涯かけて制作するごとく、天の神の教えの下に与えられた現世の人生と来世を信じて過ごした人々の(心の根)が滅びる事無く生き続けていたからこそ、斯様な感動的な事実が150 年前に長崎の街であったのだ。

*註1中町教会

旧大村藩の長崎屋敷跡地。1889 年(明治22 年)島内要助神父の担任で工事着工。1896年(明治29 年)完成。

旧大村藩の長崎屋敷跡地。1889 年(明治22 年)島内要助神父の担任で工事着工。1896年(明治29 年)完成。

*註2二つの出来事

キリシタン禁教時代に潜伏していた信者を支えて活動をしていた、日本人伝導士バスチャン(1665 年殉教)の予言。そしてその予言が現実の出来事となった1865年の大浦天主堂でのプティジャン神父と潜伏キリシタンの人々との邂逅。

キリシタン禁教時代に潜伏していた信者を支えて活動をしていた、日本人伝導士バスチャン(1665 年殉教)の予言。そしてその予言が現実の出来事となった1865年の大浦天主堂でのプティジャン神父と潜伏キリシタンの人々との邂逅。

聖トマス西と15 殉教者とは徳川幕府の禁教により厳しい弾圧で命を落とした日本人9名、スペイン人4名、イタリア人、フランス人、フィリピン人各1名の計16 名のドミニコ会の熱烈な信仰に生きた聖職者と信者の方々だ。

信徒発見150 周年とは、1865 年3月17 日の世界的なカトリック信仰の奇跡と言われる大浦天主堂のプチジャン神父に面会にきた浦上の潜伏信徒達との歴史的な出来事を指す。

この二つの主題は同じ長崎ではあるが、時代と場所は離れている。各々の人物の立場も全く異なる。16 名の殉教聖人は江戸時代のキリシタン信仰の落日の頃の人々*註3。そして発見された信者達は新しい夜明けの時代に身を置いている。これらを如何に具体的に造形化し良い作品にするか……?

*註3

キリシタン信仰の落日と夜明け…1587年(天正15 年)豊臣秀吉の伴天連追放令以後の弾圧と殉教の時代と1858 年(安政5年)開国、その後も差別と弾圧があったが西洋諸外国の手前1889 年(明治22 年)憲法によって信教の自由が認められた。

キリシタン信仰の落日と夜明け…1587年(天正15 年)豊臣秀吉の伴天連追放令以後の弾圧と殉教の時代と1858 年(安政5年)開国、その後も差別と弾圧があったが西洋諸外国の手前1889 年(明治22 年)憲法によって信教の自由が認められた。

まず設置予定の場所を見る為に長崎に行く。更に16 殉教者の入手可能な資料を求める。2010 年8月末、現地に着き他の候補地の2カ所にも足を運ぶ。それぞれ殉教の歴史に深い関わりのある重要な所で土地は広いけれども市街地からは遠い所にあり、世間に顕彰するための事業地としては不便さを感じた。結局、相応しいと思ったのは諸聖人の殉教の地(西坂)に最も近く、今後の来訪者の交通の便の良い長崎駅近くの中町教会の敷地だった*註4。境内の候補地には既に大きな石の碑がありそれを囲む様に植え込みと、ドミニコ会のカルペンティエール神父の切り抜き作品が並び、タイトルを表記した石碑の右隣接地にはプレハブ二階建ての物置きが建てられていて全空間の半分を占めていた。この物置きを撤去すれば石碑を中心にして彫刻設置場所が倍増し全体が良い空間になると思われた。そこに植えられている植栽は出来る限り活用したい。我々の作業の為に永年その土地で生きてきた植物を死なせるのは罪作りだ。

(これは工事期間中植木を避難させて作品の設置後に造園作業が行われた)。中央の石碑の形も全体の空気と目的に即したデザインに変更したい。このような大筋を決めてから敷地全体と個々の聖人のイメージの追求に着手。与えられた仕事の量と限られた時間と費用、テーマと内容等々考察するに先ず己自身の緊張感ある日課を再編成し長期制作に耐えられる身と心の置き様をととのえた。(結果としては大成功だったのは言うまでもない)

*註4 西坂殉教地

多くのキリスト教徒達が命をおとした刑場で、海を見下ろす丘にある。現在ここには彫刻家・船越保武氏のレリーフが設置されている《日本二十六聖人殉教地・記念館》が建てられ、海外からも聖地としてここを訪れる人は多い。

歴史に関係した人物の群像(16 人)の個々の形は、大きさ(身長)・国籍・衣装・身分等を考慮し画一的にならない様に注意しつつ制作するが、全体は統一のとれた静かな上品さを無くさぬ様にかなりの労力をかけて探究しわずかに残された貴重な資料を読み込んで、一人一人の人物が目の前に出現し動く姿が見えるまで精神を集中させる日々であった。そうする為には友人、知人とは出来る限り交際を断って自分自身の世界で(極端に言えば時空を異にした)生活をする様にした。有難いことに聖山のエルミタは最適の作業場でありここに身を置くのはこの様な作業を実行する為に永年かけて用意されて与えられた、天の恵みの賜物の様な気がする。

本来作家という人種は己の美の理想を具体的に作品で証明すべく生涯かけて実行する。それ故より良い作品の制作に必要な多くの栄養を自然界と人工の傑作、名作の中に謙虚に求め学び参考にする。作家は一生追求するテーマを若い時期から持ち自らの道を歩いている。前人未踏の世界を独り行くには不撓不屈の意志と労働意欲の持続がどうしても必要になる。これがあれば困難にぶつかっても簡単に崩れることはあるまい。このような人種は他の世界では学問、スポーツ、信仰の分野に生きている人達に見ることができる。

実制作に入るにあたり全てに手順がある如くいきなり結論にはたどり着くことは出来ない。

全体の完成予定図をある程度決定しなければならない。これにはかなりの日数がかかった。施主から与えられた条件は除幕式典の年月日が2015 年3月16 日・17 日。聖人像は実物の人物像の7〜8割の身長で、という事で契約書の出来た段階(2012・2・6)から逆算して鋳造、仕上げ、設置作業の日数をマイナスすると原形制作は32 カ月以内でしなければならない。更に16 人の人物像のほかに中央の記念碑の作成の労働もかなりの負担となるのは目に見えていた。最初の話から決定・契約までの18 カ月の間に個々の聖人のイメージは出来上がっていたのは幸いだったが、一体につき50 日で原形を作り続けるにあたり精神と肉体に掛るであろう負担の大きさにはさすがに恐怖心を感じたのも事実だ。久しぶりに〈人の倍働く〉という若い頃からの生活を2012 年の真冬から始めた。朝5時起床、夜中12 時就寝、1日2食。やむを得ず来客に会う時や外出をする車中は身体を休ませる時と心得る。コーヒーと武術のトレーニングは随時。天から戴いた仕事中に体が守られないわけがない。朝晩エルミタの祭壇に祈り制作に集中、この間ただの一度も疲労感や筋肉の痛みも感じた事は無く、熟睡と爽やかな目覚めでまるで幼児期に戻った様だ。本当に不思議な事と自分で驚いている。

【実制作】

群像作品、単体作品に関わらず何を表現し、それで何を見せ、何を伝えたいか、という事を決めなければならない。特に立体作品の場合は遠距離で(平均的視力の人に)真っ先に目に入って来る形は何かと言うことを意識して必要な形を定着させる事が肝要だ。これが考慮されていない屋外の具象作品は設置場所に馴染まない。更に中距離で最も見える形を(遠距離で目に入った形を壊す事なく)作り、この段階の作業が終わったら近距離で見た場合に目に入る細かな形を追求する。この原則にそって考察を重ね町中のビルの壁と不定形の植物と庭園の付属品の中に設置する人物は森林の中の太い木の幹が真っ直ぐに垂直に立つ強い姿の存在感や、教会正面入口に柱状に並び立って美しい統一を見せるロマネスク作品の原理を活用し、全体の釣り合いと個々の聖人の立ち姿と環境との一致を求めた。ブルデル以来の具象彫刻の構成の大切さと見方を学生時代に清水先生に教えられ、さらに自由美術展では峰先生の作品でその効果を実見してきた。30 代の頃からスペインロマネスクの勉強を続けている事が今回のモニュメントの制作にも大いに生き、且つ役立つ事は何よりも嬉しく、すべてがこの作業の為に準備されて来た様な気がした。教義的に言うならば『お前はこの仕事を為せ』との召命を受けたのではないのか?との思いと、その反面『そんなわけがないだろう、自惚れるな、注意せよ悪魔の悪賢さに…』とも考えて居た。

【聖人像の寸法】

限られた設置空間を少しでも広く感じさせる為に人物像の大きさを当寸大の8割位に設定する。本来実物より何割か大きめの寸法で作る事によって屋外の広い空間でも存在感を萎縮させられない様にする。実物の2割引きの寸法は彫刻家にとって難しくその実力が試される大きさなのであまりやりたくない物だ。この大きさで当寸或いはそれ以上の大きさを感じさせるのは思っているより、かなり難しく工夫と努力を要する。今回の作品は最終的にはブロンズに鋳造するのでさらに原形より収縮するのだ。しかし結論は大きさを感じさせる良い作品となった。

16聖人の国籍、性別、身分にそって各々の体形や衣服の形や寸法を変化させる必要があるが全ては生物学的な寸法比にはこだわらず、あくまでも主題にとって必要な形の追求と定着に力を注いだ。作品と並んで写真を写すとその寸法比がよくわかる。

【技法】

従来の彫塑の立像では作れない形の多い物なので素材と技法を根本的に考え直し、独自の方法で行う事にした。今まで自分で工夫し数多く制作してきた真鍮の溶接と彫金の延長線上では絶対に鋳造は出来ないし、この大きさの人物像を作るのには二ヵ月で一人のペースでは出来るわけがない。そのうえ制作経費の事を考慮すれば実行不可能だ。全面的に新しく考え、模索し独自の方法をとることにした。彫塑の原形の制作で使用する重量を支える為の補助支柱は使わない。その代わり真鍮で骨組みを準備しその上に人体を作り、その外側に衣服の内部から外部に向かって衣類を重ねて作っていく。この手順は私のオリジナルの真鍮技法と同じなのだが、鋳造の型を作成する時の為に細かい部分に分解出来る様に先を見越してつくらねばならなかった。

【素材】

骨組みは真鍮のパイプを使って地山の平面の鉄の箱の所定の位置に垂直に立てる。足元から肩までは木材の組み合わせ、頭部は粘土の原形を石膏になおし彫刻して組み立て、全身の調子を整える。

中央の縦長の墓石の竿石に相当するタイトル表示の上下の蛇腹飾りは引き型と回し型の石膏原形をこしらえた。頂上部に立てた十字架像は木彫原形に真鍮技法の茨の冠と銅板の鍛金の後光を着装、等々必要に応じて使える技法を自由に活用した。言うまでも無く、全て私一人の手仕事で行うので時間に追われる日々であった。

【個々の聖人像】

殉教した聖人の当時の姿や形は一切残されてはいない。処刑された遺骸は直ちに灰にされ長崎港の沖に運ばれ海に捨てられ、遺物も骨もその痕跡を抹消されたのだ。像を具体的な形にする為の資料は文書に残され正式に認定されている二冊の本のみであるが一人一人の生涯と業績が表記されていて当時の記録が遠いローマに報告され残されていることが驚きに値する。

それらを繰り返し読み込み、精神を集中していると聖人の姿形が見えてくる。それを像として定着させたのが作品だ…。

設置は向かって左1番から右端16 番に殉教した年月順に並ぶ。左1番は1633 年8月14日、穴吊りの刑で殉教したドミンゴ・エルキシア神父(スペイン)で2012 年の自由美術展に展示。左6番は1633 年10 月19 日に穴吊りの刑で殉教した少年・ロザリオのマテオ小兵衛修錬助修士(日本)で作品は2013 年に自由美術展に展示した。右16 番の京都のラザロ(日本)とだけ伝わっている信徒は1637 年9月29 日殉教したが水責めの拷問をうけている姿が素人のスケッチで残されていた。

左1番の聖ドミンゴ・エルキシア(司祭)の出身地・レヒール村の所在地のバスク地方の男は伝統的な力比べの競技で心身を鍛えた頑健な体と強靱な意志力を有する。遠い異郷の地に布教の旅に出かけた彼等は並外れた強い信仰と意志を持っていたのだろう。労働者の様な手を胸前に突き出した合掌に前進の意志を、天と地を一直線に結んで揺るがない立ち姿に造形上の基本の垂直線と、天と人々を結ぶ使命を背負う司祭の有り様を衣装の襞等で強調した。

左2番の聖フランシスコ・正右衛門(修道士)エルキシア司祭に付いて教えを受ける修業中の日本人修道士の立場なので髪型の髷は切らず民間人に近い立場を表わし、衣類もマントは着けさせない形で司祭の立場には至っていないことを示す。即ち聖職者と民間人の中間の人を表わす為の工夫として欺様にした。1633・8・14・穴吊りの拷問で殉教死。

左3番の聖ミゲル九郎兵衛(信徒)

信者達には良く知られていたと伝えられている彼はヤコボ・朝長神父の傍らで教えを受けつつ弾圧下で活動をした。民間人の姿の方が市井の人々の中でも目立つことも無く、聖職者の為の生活の必需品の仕入れや連絡もしやすい。服装と髪型は当時の屏風絵、その他の参考図を元に形を決定、胸の前の布の包みの中には大事な書物か食料が入っているイメージ、腰帯の下には信者の証の革帯を着けた形にした。顔は迫害に負けない信仰心からくる強く厳しい表情にした。水責めの拷問の後、1633・8・15・穴吊り刑を受け殉教死。

左4番の聖ヤコボ・朝長(司祭)

大村藩の高位武士の家に1582 年に誕生す。両親もキリシタンで幼少より司祭の道を志す。人物像のイメージはその家柄の良さと意志の強さと共に評される彼の穏健さや慎み等聖職者の美徳とされる空気を如何なる形で表現出来るかと、かなり難しい人物像だった。見開いた眼力と強く結んだ口元の表現に神経をつかい、天を見上げる眼球の制作にも工夫をした。1633・8・17・西坂にて穴吊り、落命。

左5番の聖ルカ・スピリト・サント(司祭)1594 年スペインの北西部のカラセイド村で誕生。日本の風土に共通した空気の農村の人達は穏やかで勤勉な気風で名産のワイン・煙草・パプリカ等を作っている。彼が日本に来て東北地方にまで足を運んで宣教をしたのも故郷と共通する良さを感じていたからかもしれない。村で出会い、お世話になった現地の人々を思い出しつつ原形を制作した。1633・10・19・穴吊りの刑で殉教。

左6番の聖マテオ・小兵衛(修道士)の作品は自由美術展に出品した。1615 年誕生の少年でルカ神父の教えを受けていた。作品では彼の初々しい姿と品性を前面に出す様に贅肉のない細身の身体で素足に革のサンダルをはかせた。修業中の少年の寒さを少しでも和らげる様にと婦人会の誰かが作ってくれたフードを身に着けた姿にした。後にドミニコ会の制服を与えられたと伝えられる。師のルカ神父は(ロザリオのマテオ修士)と書き残す。1633・10・19・棄教を拒否し殉教。

左7番の長崎の聖マグダレナ(修道女)

1610年頃、共に殉教した両親のもとに生を受けた。修道女としての制服を授与されていたが厳しい弾圧の世間で師のヨルダノ神父をはじめ多くのドミニコ会の人々の便宜の為に働く時には目立たぬ衣服が良い。作品ではその日常の姿を想像してこの様にした。この像は師が西神父と共に逮捕されたのを知って自らキリシタンの修道女であると奉行所に出向いた時の姿で手には手書きの聖書と十字架を誇り高く正面に掲げる。長期の拷問の末。1634・10・15・殉教。

左8番の大村の聖マリナ(修道女)

1623年に来日して活動をしていたルイス・ ベルトラン神父に教えをうけて修道女となりヨルダノ神父(イタリア人)が彼女の伝記を記述し、日本で最も勇敢な女性と賞賛されていた。原本は無いものの、ポルトガル人の多くが伝記を読んだ。彼女は迫害の時代に多くの外国人宣教師の手助けと支援を実行した。目立たぬ様に活動をして居たが1634 年に捕えられてしまった。人像は小柄な日本女性の健気な姿と謙虚さが表現出来ることを考えこの様なポーズにした。当時の信者は自分の名前を記した布を首から下げている。文字はO とM の組み合わせ、肩をすぼめて慎ましく立ち腰には革のベルトを着けさせた。1634・11・11・79 人のキリシタン処刑が西坂で行われ彼女は火炙りで殉教。

右9番の聖トマス・西(司祭)

1590年生まれ。篭手田家の代官ガスパル西玄可とウルスラ・そいの両親と長兄又一は1609

年棄教せず殉教。その後1626 年日本人最初のドミニコ会司祭になる。人柄は穏やかで多くの人々に良い影響を与えつつ潜伏生活の内に、宣教と指導につくした。立姿にその様な人間性が感じられる事を願いやや肩幅を広く作った。霊名の聖トマスは建築家・大工・物作りの職人の守護聖人とされ、持ち物はコンパスや定規で表わす。それに由来しこの像では1571 年長崎の《岬の教会》と言われたサン・パウロ教会の建物の一部を手に乗せ神の家を建てる己の使命を

指し示す。1634・11・17・西坂で穴吊りで殉教。

右10 番の聖ヨルダノ・アンサロネ(司祭)

1598年イタリーのシシリー島の貴族の家に生まれた。1622 年司祭としてマニラでは病院と教会で人々への奉仕活動に励み皆から福音の使徒として慕われたという。日本には1632 年に到着、宣教の間に著作等も行うも、1633 年病に倒れた。手には優れた数多くの芸術作品のある母国イタリーを思い起こさせる、大きな十字架を右手で捧げ持ち、更にその腕を左の手が支える。地中海の明るい空気を全身に漂わせ、信者達の心に活力を与える様な人物像をめざした。西神父と共に逮捕された。1634・11・17・西坂の地で殉教。

右11 番の聖アントニオ・ゴンザレス(司祭)1593 年スペイン北部の古都レオン市に生まれた。この町はローマ軍団の駐屯地として築かれた城壁やスペイン・ロマネスクの宝庫と言われるサン・イシドロ教会と付属美術館の所在地で有名だ。(偶然にも私も研修の時美術館の館長の職にあったのは、この聖人と同名の修道院長でスペイン・ロマネスクの研究者として著作も世に知られていた。この聖人を制作し始めた時、30 年来の御指導を頂いてきた師の訃報が美術館から届いた。聖人像の手には書物を持たせ、風貌は師の面影をその地の顔として形にした。(本の表紙のドミニコ会の紋章の天地は逆さまになっているが、悪魔の悪巧みの証拠として敢えてここに残した)1632 年日本宣教を望み、1636 年7月10 日琉球に到着、即逮捕、長崎で水責めの拷問を受けて9月23 日牢内で死去。

右12 番の聖ロレンソ・ ルイス(信徒)

フィリピン人の最初の聖人として国民の多大な尊敬を受けている。生年月日は不明。中国人の父とフィリピン人の母の間にマニラで生まれ子供の頃から熱心に教会に通う。身に着ける衣装は南国の気候に合わせた正式の晴れ着。髪型は後頭部で結ぶ当時の形にした。天から与えられた運命に対する感謝の形として右手を上に掲げ、胸に置いた左手は不動の誠の信仰の熱い心の有る事を示す。他の神父達と共に1637・9・29・殉教した。

右13 番の聖ギョーム・クルテ(司祭)

1590年フランス・モンペリエに生まれた。高潔な人柄で多くの人々の指導と修道院の改革に力を注ぐ。像はフランス人の長身痩躯の形とゴシック建築の垂直性を意識して制作。垂直線を活かす為にはそれと交わる水平線の置き方を考察しなければならない。この聖人像の顔の下の金の十字架の構成が全身の構成にもなる様に考えて作った。1636 年日本に向けてマニラを出港。しかし到着時に逮捕。翌年長崎に移送。拷問、死刑の宣告、市中引き回し、穴吊りの刑、の責め苦にも耐えたが1637・9・29・斬首の刑で殉教した。

右14 番聖ミゲル・アオザラザ(司祭)

スペイン北部・オニャテ村出身、生年は不明、1598 年2月7日に受洗。1636 年マニラ出港、前記のゴンザレス神父やクルテ神父と共に琉球で逮捕され、長崎に移送され拷問をうけた。その拷問の挿絵(銅版画、オランダ・アントワープ出版)では指先全てに太い針を差し込まれている。作品では彼の痛めつけられた手の上に子羊(キリストの殉教のシンボル)を乗せて救いと慰めのしるしとした。宣教活動をすること無く、殉教の為にのみ来た。1637・9・29・穴吊りの後斬首された。

右15 番聖ビセンテ・塩塚(司祭)

長崎生まれ。生年は不明。9歳頃よりセミナリオで絵や音楽を学びその才能を発揮させた。作品の設置位置を考慮して全体の右端に縦の線を表わす形を加えるにはどうしたら良いかとの工夫でこの形を与えた。持っている飾り柱はバスチャン修道士の予言の七代を7つの蕾で、信徒発見の1865 年3月17 日を柱全体の寸法で表現、頂上の聖母子像の形は垂直性を意識して古い様式に作る。柱の長さは86.5 センチ、聖母子像の地山の厚さは3センチ・人物像は17 センチ、柱全体の形は数字の1である。他の聖人の、動きを抑制した形に対して、庭園に吹き込む風の流れの有ることをマントの形で表し見終わった者が心情的に窮屈さを感じない様にと少しばかり配慮した。彼は1636 年マニラから祖国日本に向かう途中で逮捕。1637・9・29・長崎で斬首され殉教。

右16 番京都の聖ラザロ(信徒)

伝記等詳細は不明、一度はフィリピンに居た彼は塩塚神父、ロレンソ・ルイス、クルテ神父、アオザラザ神父と共に日本に向かうが、途中で逮捕され、長崎に護送された。ラザロと言う霊名を付けられた彼は不幸な不治の病にかかっていたようだ。作品の姿は粗末な着物と手製の十字架、手首には病んだ肉体に巻かれた布が見える。木の杖にすがって立ち、天を見上げる彼の表情は悲惨だった現世に別れて旅立つ喜びを見せている様に形作った。1637・9・29・西坂で穴吊り刑で殉教。

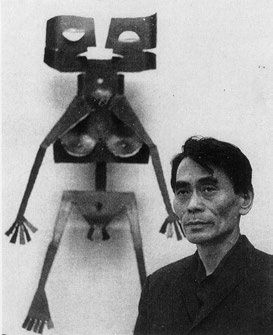

「殉教者・聖ドミンゴ・エルキシア像」

作品の良さとは

立体部 田中晋太郎

ここ6,7年ほどになるだろうか?自分の作品がつまらなくて仕方が無い。一体どういうことだろうかと考えてもその理由が分からず、何とも言えない気持ちの中で過ごしている。自由美術の本展に出品しても何とも面白くない、何故だろうか?

作品の良さについて感じるアンテナも何か変化してきているようにも感じている。若い頃は作品は意味も無くパワーを放出していれば良いし、何だかよく分からなくても何かであれば良いと思っていた。

形にとらわれるよりも、形が世の中の現象を表現する作品、そのようなものを作りたいと思っていた。彫刻の魅力はそのスケールにもあるし、大きな作品を作りたかった。今思うと全く実力なのだと思うのだが、大きな作品を実現させるためにはお金が必要で設備もそれなりに必要になる。自分の場合にはそれを実現させるため、素材を安いものにした。素材が安くても良い作品を生み出せると信じていた。しかし、素材を軽視すればやはりそれなりのものになってしまう。

いつものことだが自分の作品については、実際に展示をして時間が経過することによってしかその意味が分かってくることはない。

展示が終わればただの産業廃棄物のような存在になっている。こんな作品を作っていていいのか?

抽象の作品も形のバランス・空間の取り方など、分かる人は分かってくれる。しかし、そのような方向性で作っていても良いのか?大きな方向性について考えるようになった。

何だかよく分からなくても魅力ある作品。作品と呼ぶのはおかしいかもしれないが、奈良の明日香村にある亀石、自分の中ではこれがまさにそれである。亀石と言われなければ何だかよく分からないへんてこなフォルム、3メートル近くもある大きさ、そして石が持つ素材の魅力。誰が何のために作ったのか。何だかよく分からないが作品が持つ意思のようなものが確かにある。それに、この亀石が当麻の方向を向くと奈良盆地は水没するという言い伝え。とにかく魅力がある。

明日香村には亀石の他にも酒船石や鬼の雪隠、鬼の俎などなど不思議な遺跡がたくさんある。石舞台があり、これは蘇我の馬子を埋葬した遺跡ではないかとも言われている。

奈良を旅行してみると明日香村の魅力がより強まってくる。

石舞台などの巨石文明が日本にも存在していたこと、飛鳥寺をはじめ橘寺、岡寺など仏教が伝来してきた当初の様子を感じることができる場所が多数あり、古墳時代から続く時代の流れと聖徳太子らが仏教を柱とした国作りを進めていった名残りを感じることができ、とても興味深い。聖徳太子が有名なのは、その功績だけではなく、国を作ろうという強く熱い意思が伝わって来るからに違いない。

すぐにでも見に行きたい場所がまだまだ沢山あるし、知らないこともたくさんある。学ぶことにもさらに深みがあるということも知るようになってきた。それに一応言っておくが私は特に強い信仰などはない。

あくまでも美術的な興味・関心からの視点でこれを書いている。

奈良時代、平安時代、鎌倉時代の様々な建築、仏像などを見て歩いて驚くのは、大昔から天才的なデッサン力のある仏師、職人たちがたくさんいたということだ。建築、庭、それぞれ空間の扱い方も非常に巧みである。

好きな寺、像は多数あるが、特に忘れ難いのは室生寺である。山の奥にある静謐な空気。火災に遭わず創建当初から残っている本堂、金堂仏像。圧巻である。平安時代にこんなに力がある仏師たちがいたことに驚嘆するばかりである。

それぞれの像からそれを完成させようとした人たちの強い意志が伝わって来る。そしてそれを残そうとしてきた人たちが多数いたと言うことも伝わる。それらすべてを含んだ時間の重さ。これらを作った大工、仏師たちには信仰心があったのだろうか?自分もこのような像を作ってみたいとも思うが、それに見合うだけの信仰心が必要なのではないか?とも思う。

自分がこれらに匹敵する作品を残すことが出来るのか。出来ない、とは言いたくない。しかし、である。生活のために一日の多くを制作とは別の仕事をしている今の生活の中からそれを成し得るのか甚だ疑問である。

それに恥ずかしい話なのだが20代の頃にも上記の寺の一部は見ていたのだが、見た時にはその価値、すばらしさについては今ほど深く感じなかった。

それらを感じるアンテナが無かったのか?それとも感知する力が弱かったのか?

抽象作品に傾倒する勝手な思い込み、センスのなさ、勉強不足、それらが原因であったのではないかと今になって思う所である。

形の巧拙にこだわらず、表現それ自体をより深く追求したいという思いから抽象表現に取り組んできた。展示が終われば壊してしまっても良いし、残らなくて良いと思っていた。しかし、 展示の後、作品を分解し保管している状態を見るたびに、一体自分は何をやっているんだろうとも思ってきた。金にもならず、自分のプライドの残骸のようなその保管場所の作品。もちろんそこには彫刻への強い思いもあるが、喜んで産業廃棄物を生産しているような不毛さも感じていた。そのことについては目を向けないようにしていた部分もあった。

作品の良さについて考え方が変化してくることにより、自分の作品を残したいという思いが強まってきた。それは自分の人生に限りがあるということに気がつき始めたからなのか、作品の良さについて思う方向性が変化してきたからなのか、自分ではよく分からない。作るからには良い作品を作りたい、残る作品を作りたい。こんな基本的なことも分からなかったのかと振り返ってみて思う。

作品を制作する上で素材について今までは二の次のような所もあったが改めて基本に立ち返り、彫刻の持つ魅力、力強さについて考え直し制作を行いたいと考えている。最近は彫刻だけではなく、版画や革工芸などにも取り組んでいる。

日本画や西洋絵画、デザイン、工芸など視野を広げてみると様々な優れた作品が多数あり、学ぶことは無限にあり、それを吸収し、堂々巡りではなく螺旋を描くように高みに向かって行くように制作できることを願うばかりである。

自由美術 佳作賞展から

'14年受賞者による佳作賞展'15年4月15日(水)〜21日(火)

PAROS GALLERY

※画像のクリックで拡大します。

吉見 博

佳作賞展初日、出品者を囲んでささやかなオープニングパーティーが開かれて、なごやかに作品合評会も行われた。広島から駆け付けた、西尾裕さんが撮った会場風景や作品写真はその当日に氏のフェイスブック(インターネットSNS)に載り、同時に自由美術会員有志によるフェイスブック「自由プラスART」にも転載紹介されて、日本はもちろん世界20 ケ国以上の美術家や美術関係者に届けられた。美術系学生が「自由美術」という名称さえほとんど知らない昨今、情報はマスメディアや上からのものばかりでなく、誰もが自己責任のもとに情報発信できるフットワークの軽さは若い人たちに向けたメッセージを届ける可能性を持つだろう。

編集部から原稿依頼のあった三氏の仕事はいずれも、どこかで現実と繋がったテーマを持ちながら造形を追求しているように思う。

沖田香津美さんの30 号横型は、クローズアップされた赤い花が画面の右と上下にはみ出していて、左側には黒い縦長の背景が描かれている。

昨秋、本展の大画面の花(植物)の絵とは少し異なった狙いがあるようだ。それはタイトル「A memory Colours」からも黒色と落ち着いた赤色の関係が作家にとって大切なものであることが窺える。身の回りの写生というようなものではなくて、宇宙スペースに咲く花なのかもしれない。黒い空間に生まれる花とその花芯は生命の起源のようにわずかに艶く震動しているのだろうか。

花弁の個別の形がやや部分的な説明に陥ってしまったのは残念だが、微妙に有機的生命体のような温度を感じさせて興味深い。さらに、花弁の外の黒い形態はとても大切になって来るでしょう。そしてその暗さの中に光が入って来ると全体が画面として関連づけられて拡がっていくでしょう。

相良由紀さんの横型30 号も、黒い広がりを持つ画面だ。その最上部には闇の中の雲のようなカタマリが横長に置かれて、広い闇の右下部には豹あるいは猫のような動物の側面から横長に白い形として描かれていて全体の「暗」に対しての「明」を主張している。

可愛い小動物にも見えるが、「闇に吠える」とでもいうような野性の生命力だろうか。

全体を覆う黒、グレー、白の階調は相良さんのいつもの色彩だ。「画面をおもしろい形にしたい」という作家の試行錯誤がやがてそれ自体を突破して、追求の果てに実を結ぶことを大いに期待したいと思う。

吉村 俊さんの「曳航」と他の1点は版画(デジタルプリント)である。油彩で制作していた期間も少しはあるという吉村さんのコンピューター技量については論評できないが、非現実空間の中に配置される様々な要素−岩盤の重厚な手ざわりや、船体や、自転車、ハシゴ、雲など−必要とされるモチーフを画像としてコンピューターに取り込み、それらを再構成している。そうやって提出された平面を、僕たちは一枚の版画として見る。

東日本大震災の記憶も影響していると作家は言う。未だ恢復されない悲惨な被害と、脆い社会と人間への祈りなのかもしれない。作家が立ち向かった現実の、非現実空間に浮かぶ船に架けられたハシゴを昇るのは現代の「ノア」かもしれない。手に持つ筆をキーボードやマウスに変えた時の、その方法の可能性を見据えた決心が思われる。

永畑隆男

森田優子さんの作品について

昨年の自由美術本展の際、展示されたばかりの森田さんの作品の前を通りかけて、今までの作品とどこか違っていて思わず足を止めて見入ってしまったのを記憶しています。数日後その作品は森田さんが自由美術に出品してから初めて佳作賞を頂いた作品だったことを知りました。

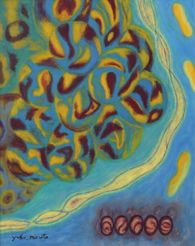

昨年の自由美術本展の際、展示されたばかりの森田さんの作品の前を通りかけて、今までの作品とどこか違っていて思わず足を止めて見入ってしまったのを記憶しています。数日後その作品は森田さんが自由美術に出品してから初めて佳作賞を頂いた作品だったことを知りました。今回のギャラリー「PAROS」での佳作賞展に森田さんは三十号の作品を二点出品されていました。テーマは「繁殖するころ」と本展の作品と同じでした。二点とも顕微鏡で何かの細胞を覗き込んだような作品で、色彩的には青い地に黄色とマルスブラウンのような色が絡み合い彩度の高い美しい作品でした。構成的にはタイトルが示す通りオタマジャクシや蚕が画面いっぱいに泳いでいるような感じで生命感に溢れています。二点の中で右側の作品が全体的に良かったと思います。特にこの作品は会場では気がつかなかったのですが、後で忘れないようにとデジカメで撮っておいた写真をプリントして気づいたのですが画面の中央上部にあるハート型の口のような形が森田さんが大きな声を出して話をしている時の口に思えて来て森田さんでなければ描けないユニークな作品ではないかと思いました。左側の作品は右下の卵のような丸い形が行儀よく横一列に並んでしまったのがちょっと不自然に感じました。もう一工夫されてはどうでしょうか。佳作賞をいただいた作品はもっと自然でゆったりしていたように思います。益々のご活躍を期待しております。

香月節子

笠井順子さんの作品をみて

「饒舌な庭」という題、作品を見てすぐ納得してしまった。庭に生息するものたちのざわめきが聞こえてきそう。けっこう自己主張の強いものたちが棲んでいるようだ。

作品を一見した時、私は版画だとは思わなかった。何回も何回も刷り重ねて創られた、庭に棲むものたちの世界は、私がイメージする版画の世界をはるかに超えていた。

「饒舌な庭」以外、彼女の何点かの作品を目にしたが、いずれも嫋やかでそして力強さを感じる作品である。そして何よりも守りの姿勢に入っていないということ、笠井さんのその点が最も好ましい。

守りの姿勢に入らないでいるということ、それを維持するのはそう容易ではない。人はいつのまにか強いられるわけでもないのに殻をまとい、守りにはいる。そしてそれを脱ぐことを忘れる。どこからか、思うがままに「自由」に表現すれば、という声が聞こえてきそう。しかし、この「自由」という言葉がまた厄介である。この言葉に翻弄され囚われもする。むしろ表現する手段に規制があるなかでこそ、表現をより凝集させることができるようにも思う。矛盾なのだが。

笠井さんの作品をみた時にふっと吹きぬけた風、それは立ちかえりたい自分の居場所に吹いていた風でもあった。

児玉寿美子さんの作品をみて

児玉寿美子さんの「手紙」と題された作品、なんとも懐かしい空気を醸す作品である。オレンジ系の色の響きあい、塗られた触感は心地よく、この空気のなかにすっぽり潜りこんでみたい思いにかられる。

友人や知人に手紙に綴って語りかけるようにキャンバスに描きはじめたのだという。例えば「今日、種を蒔きました。」というような。日常のできごとのありのままを、その語りは時のながれのままに、またある語りは時を行き来してキャンバスに綴られる。種が芽をだし、豊かに実って、それが食卓にと。見る者は作品から勝手に自分の思いを託して空気を読みとる。

児玉さんのキャンバスに綴られた日々の場面は、ゆるやかに韻をふみ、叙述誌、いや叙述詩歌と表現したほうがよい。

作家が作品に真向かう空間には、誰もふみこめない。しかし、ひとたび作家のもとから離れた作品は、見る者の間を浮遊し、自由に独り歩きをし、見る者は作家の意図とは関係なく触発もされ、思い違いもして、自分の色に染めて捉えようとする。それは見る者の特権でもあろう。見る者はまことに勝手である。

児玉さんは、日常の物語を紡いで描き、さまざまな物語を織りこんで幾枚も描いていくこと、そのことは今後も変わらないだろうと話される。そう言われると、かえって児玉さんのスタンスが変わった時の作品がどのように描かれるのか見てみたい思いもある。

斎藤國靖

中元寺俊幸さんの飛翔

中元寺さんの作品は、本展と同じく佳作賞展出品作も鳩がモチーフとなっている。本展作品では、羽根も肉も削げ落ちた鳩が、意志の力だけで屹立しているような迫力に満ちた作品であった。今回の展示作品の鳩は、さらに解体されたかの如く描出されている。

鳩は平和の象徴であり、その平和に対する最近の政治状況の在り様への危機意識が表現されているのであろう。このことは佳作展示場での中元寺さんの自作解説で理解することができた。

しかし私は、そのテーマ性よりも、中元寺絵画にみられる“暴力性”に魅力を感じている。それはフランシス・ベーコンに通底するような暴力性であり、ヒューマニズムよりもアナーキズムに裏打ちされたように感じるのである。

本展の作品では、明色の地に、暗色でフォルムが描出されていたが、今回の作品は、暗色の地に明色でフォルムが描出されている。前者の場合は白紙の上に鉛筆や木炭で素描する方法と共通しているが、後者の場合は、ヴェネツィア派以後の油彩技法と共通するものであり、慣れてくれば合理的な手法となり得ると思う。現段階では、本展作品の制作方法がフォルムを追求しやすいのではないかと思えます。この方法の違いが、本展作品と佳作賞作品との差異となって顕われたと思います。

川西みどりさんの作品から

「風に吹かれて3.11 その後」。本展作品も佳作賞作品も同じタイトルでした。心象風景に昇華されたのでしょうか。

透明感のある黄色調と赤色のハッチング。暗色のたらし込み。白色浮出による花のようなフォルム。それらのベースとなるプレパレーション。水性絵具の特性が生かされた美しい画面です。

気になることは空間構造です。平面絵画の奥行きをどのように把握し表現するかということです。

本展作品では、画面中央の暗色が深淵な奥行きになっていました。佳作賞作品では、暗色が明色に対するアクセントになり画面全体が平面的に処理されています。このあたりの追求が、川西絵画を趣味性に落ち入ることなく、豊かなものとしてくれるのではないでしょうか。

立体部 小野田勝謙

本展作品とギャラリーパロスでの作品について

本展の展示作、大竹たい子氏「翔」は日常生活ではあまり見る事のないポーズである。上を見上げて身体をそらせる姿に取り組みたい作者の意志を感じる。基本がしっかりとした作品であるが、ここまで塑造力があるのなら、基本に忠実に作る以上に、自分の中で再構築した形を見てみたい。

朝倉和博氏の「吹きすさぶ」は、具象作品でありながら、抽象として美しい形をしていた。又、佳作賞展での和装の花嫁立像は、ギャラリー内で不思議な異彩を放っており、印象に残った。しかし着物を取った時の元の人体の組立が甘く、しっかりと立っているという点で弱さがあるのが惜しいと思った。

佳作賞展での安ちか子氏の作品は、本人がギャラリーの独特な展示空間を意識したと語っていた様に、鑑賞者の目線を想定、上から見下ろす形であった。そこには確かに安氏の世界が在った。最近の彼女の作品には着色が施されているが、私にはこの彩色がかえって立体を弱くしている様に感じる。着色のない状態の作品を見てみたいと思った。

山崎史氏の作品には完成度の高さを感じた。本展の作品とは全く違った世界。それは、ギャラリーパロスの空間で、今まで感じた事のないものであった。ひとつの世界を作る為に、彼はあらゆるアプローチを用いている。りんご、灰、石、本。メッセージ性の強いもの同士がケンカするのではなく、ギリギリのところで一つの作品になっている。深い静寂の中で、さらに静かに強くメッセージを発していて、その空間の中に吸い込まれそうになった。この人の作品をもっと見てみたいという気持ちが湧き上がった。

ギャラリーパロスでの展示は、皆それぞれ、本展受賞作とは違った印象に残るものであった。

立体部 柴田紀子

(安ちか子氏「阿・吽」について)

最初の印象は、思いのまま気の向くままに彫るのが楽しくてしょうがないことをうかがわせる作品である。荒っぽい仕上げの中にうごめくような力強いエネルギーを感じ、はっと足を止めさせる。全体の形は自然の樹形をそのまま生かし、湧き出る創作意欲に従ってへこませたり、穴をあけたり、凹凸の変化をつけるのだろう。作家の発想と自然の樹との共同作業で作品が生まれてくるのだろう。そこには不思議な生命体のような、動く人間のようでもあり、森の精霊を連想させ、心をゆさぶられる感動を覚える。

毎年、少しずつ形を変え、全体の印象も変化してきて、今年はどう変わるのか期待して観てきた。今回の作品はなんと色が使われている。題名が「阿・吽」となっている。一方の形には、三色と四角い紙を張りつけられ、点描で着色されている。以前に観た、安氏の平面作品と立体とが合体したような感じである。やさしい色使いを全体にちらしたようでうねるような立体感は消え、ぼやけてしまった感がある。もう一つの形には赤の濃淡で大きなうねりを強調するように着色されている。二つは相反する意味が込められている。二つの異なった性格のもの(人間)が、何となく納得しあって、共に生き、呼吸を合わせていると納得させられた。

(山崎史氏「SPEAKER」について)

「SPEAKER」という題名からまず頭にうかんだのは、今年の横浜トリエンナーレに出品された「華氏451°」という映画にかかわる作品である。タイトルの華氏451°とは本を燃やすことができる温度である。本を読むことを禁止された街に鳴り響く抑揚のないスピーカーの音と、喜怒哀楽のない無表情の人々が行き来する靴音の場面に恐怖を覚え、とりはだがたったことを思い出す。「忘却」というテーマはまさに言い当てているように何十年か前の記憶がよみがえってきた。

映画に出でくるスピーカーの形は、覚えていないが、まさに山崎氏の「SPEAKER」の形をしていたにちがいないと感じた。外観は、堅く四角ばった、かざり気のない印象、後ろに回ると穴のあいた材木がぶっきらぼうにななめに二本押し込んである。前方の「SPEAKER」の穴から中を覗くと、こぶのような不気味な黒い大小のかたまりが不規則にうねって見える。たぶ ん木をつめて、燃やしたのだろうか。不穏な空気がたたよっていて効果的である。「SPEAKER」から発する音の内容は容易に想像できる。

この作品を見る人は、聞こえてくる音が何なのかを感じ、その内容を批判的に受けるか、そのままうのみにするか、それぞれの感性を問われることになる。そこまで思いを広げられる作品であり、奥深いものを感じる。

東京自由美術展報告

美濃部民子

東京自由美術展の受付に居ると通りがかりに観られた方から「すごく良い展覧会なので出品したいのですが……」と問われる事がある。そこですかさず本展の出品目録に招待状一枚を添えて「秋にあるこの展覧会に出品していただいて、入選を重ねて会員になられたら……」と話すのだが話しているうちに思えばみんな長い歳月をかけているんだ、自分も含めて……と感慨深いものがある。

今年で4回目を迎えた東京自由美術展は自由美術前事務所の石川惠助氏の大いなる胆入りで始まった。東京を始めとする関東、山梨、静岡(今年から)の会員を中心に、全国の地方事務所にも呼びかけ応じて下さった方々と共に平面と立体で構成される会員展だ。

本展では並べられない作品発表も出来、回を重ねるごとにそれぞれの作家の本展とは違った会場の生かし方が出来てきているように思われる。

今年は特に広島、三重、秋田、山口からの出品もあり、今までとは又違う新鮮な壁面を作ることが出来た。立体と一緒に展示する会場はそれだけで本展とは趣きが異なる。

都美術館は以前六本木へ本展が移る以前に使っていた頃とは館内がリニューアルされたのと同時に運営方法も大幅に変わったようだ。こちらの経済的事情(手伝いの人を頼めないとか)にもよるのかも知れないが、館側の「貸してやるよ」的な態度にはうんざりさせられる。絵画人口の裾野の広がりの結果なのか、以前とは隔世の感がある。使用者側への心遣いなど皆無なのはなぜなのだろう。

第一回から回を重ねることで徐々に出品者が減少してきている。(今回展は83 名)出品者を会員に限っているより広く募らなければならなくなってきている。かつての五月展のように入選者も含めての展示は会場の広さから無理なので新しいあり方を探っていかなければならないだろう。都美術館側も五年毎に借り手団体の見直しがあり六回展からは新しい方向になりそうだ。

ともあれ今回の東京自由美術展は私にとって親しい方々との大きなグループ展といった心地良さがあり、皆様に助けられなんとか事務所を務めることができました。ありがとうございました。

隣で開催している会の出口近くが入口だったということもあり招待者の方ばかりでなく2500 名もの来場者があったことも嬉しいことだった。

太田正明さんを偲ぶ

田中秀樹

初めて太田さんの作品を見た時の印象を今でもはっきりと憶えている。透明感のある強い色彩と絶妙に絡み合う独特なフォルム。色彩とフォルムが実にマッチして輝くような美しさを放っていた。作品を前にして自然とその世界に引き込まれていった。自分のそれとは明らかに違う世界であったが、率直に面白いと思った。

太田さんが同じ大学の先輩であると知ったのはそれからしばらくしてのことである。大学の先輩と知って親近感も湧き、毎年自由美術展の本展で作品を見ることが楽しみになった。

私の知る限り、太田さんはその作風が大きく変わるということはなかったように思う。ご本人なりの強いイメージがあったのであろう。ただいつ頃のことであったか、色彩がやや鈍く感じられた時期があった。わずかではあるがそれまでの透明なスッキリとした色合いではなく、おそらく絵具を重ねることで生まれた濁りのようなものが感じられた。絵の具のつけ方やタッチもそれ以前のものとはやや違っていたように思うが、世界そのものの変化というほどのものではなかった。

今思うと、当時制作に向き合う過程の中でご本人なりの葛藤が在った時期であったのかもしれない。勝手な憶測ではあるが、違ったイメージが生まれたか、あるいは違うものを求めたか…。

以後、作風は落ち着きを取り戻し、しかし色彩がさらに深みを増して以前の美しさとはまた違った味わいが生まれていた。私は太田さんと交流があったわけではない。太田さんと初めて お会いしたのは、昨年のギャラリー絵夢でのグループ展の際である。太田さんは自由美術に顔を出されるということが極めて少ない方だった。どのような方かと想像を重ねつつもなかなかお会いする機会がなく、ギャラリー絵夢が最初で最後となってしまった。大変残念である。

しかし、不思議なもので長年作品を興味深く拝見していたためか、遠い存在という印象は全くなかった。同じ大学の、そして同じ自由美術の仲間として私の中に大きな存在感が生まれていた。今後もそうした存在感は私の中に生き続けるであろう。初めて太田さんの作品を見た時の印象とともに…。

ご冥福をお祈りします。

中村研二さん その優しいまなざし

光山 茂

「やあ光山さんしばらく」いつも優しいまなざしを向けて語りかけて来た中村さん。自由美術への初出品が2001 年、1991 年頃から青梅市立美術館主催の多摩秀作美術展に出品していたとのこと、いずれにしても本格的な発表は古稀を迎えられるころからということになります。大木を画面の中心に据え、そこに家族と思しき人が描かれている作品シリーズは、自由美術の作品群の中では異質な輝きを示していました。樹木を真っ向勝負して樹肌の質感に迫る作品を描く作家はまさに腐るほどいますが、中村さんはそんなテクニックに拘る方ではありませんでした。大木は周囲の大気に溶け込み画面全体が寒色と暖色でファンタジックなものでした。しかもその色感は夢みる乙女のような初々しく自己主張を極力おさえているように感じられました。高校の数学教師として長らく教鞭をとられた中村さんと作品から受けるイメージとのギャップに知り合った当初は戸惑ったものでした。「光山さん、美術の根幹は何と言っても生き様の表現ですよ、リアリズムが貫かれたものでなければいけません。児玉晃さんの自画像に対する執着は学ぶこと大ですよ、信念を曲げて誰かに、権威や名声の誘惑に、負けてはいけないんですよ。」時を経て彼の作画への信念を知るに及んで当惑は解消されました。そんなわけで私の美意識に共感してくだされ彼との晩年の10 数年の厚みのある交流ができたのでした。中村さん、もっと高らかに大器晩成の響きを作品の中に漂わせてほしかったという惜別の思いでいっぱいです。ご冥福をお祈り申し上げます。