自由

美術

2016

《特集》自由美術・80 周年記念・それぞれの想い

鏡の中の自由美術

福 田 篤

芸術は飾りではない。敵に立ち向かうための武器なのだ――パブロ・ピカソ

1937年4月26日スペインのバスク地方の古都ゲルニカにフランコ将軍を支援するドイツ空軍は3時間余りにわたって無差別爆撃を行った。街は破壊され多くの人たちが死傷した。

パリでそれを知ったピカソはタテ3.5m、ヨコ7.8mの「ゲルニカ」を一か月余りで描き、パリ万博のスペイン館に展示した。ピカソは「ゲルニカ」を通し、戦争の名を借りたこの国家犯罪を世界に向かって告発したのである。作品はその後もさらに多くの人々に訴え続け、大きな告発の声となっていった。

一方日本においても、戦前のファシズムの時代、ヒューマニズムの立場に立ちつつ、普遍的な絵画制作を目指した作家たちがいた。それが自由美術の戦後の興隆期を生み出した新人画会を中心とした作家集団である。

自由と美術

では、歴史的背景および社会状況を鑑みつつ、戦後自由美術で活躍した作家達の活動とその背景を幅広く探ってみたい。従って自由美術に所属や出品をしなかった作家も多く取り上げることになる。

・植谷雄高:「日本の文学も絵画も同じだが外国の影響から先ず新しいものが出来るので現実の中から生まれたものではないんだ。変な近代性だよ。」

・椎名麟三:「自由美術は既成美術に反逆することから出発しているのでしょう。」

・鶴岡政男:「新しいほんとうのものを創ろうというところからです。」

・佐々木基一:「モダニズムの反省を一歩進めて自由美術はやっているとみています。」

・寺田透:「美術団体が沢山日本にはある・・・創作上の意見の相違ではなく感情の喰い違いで永い間に沢山の分派を生んだのでしょうね。」

これは自由美術が主催した対談の一部である。自由美術家協会が創立される頃日本の美術界がフランスを中心とする西欧美術の受け売り状態で創造性に欠けるという指摘がなされている。その指摘に対して自由美術の新しい真の創造的芸術表現を生み出すという抱負が読み取れる。

さて、自由美術が冠するこの「自由」という概念は西欧近代が生み出したものである。「自由とは」集団生活、社会生活においてのみ存在するものであるが、集団、社会においてであるがゆえに、各々が「自由」を確保することは一見矛盾する要素を含んでおり、高度なシステムを要するものでもある。

また、この「自由」という言葉が公募団体の「冠」であるということは意味深長でもある。審査する側における自由は審査される側にとって自由であり得るのか、それは疑問である。それにもかかわらず、「自由」の冠の元に創作の原点を見出そうと多勢が集まったのである。

そして自由美術家協会が創立された頃は日本の歴史上最も自由が奪われた時であったといってよいだろう。1931年には満州事変、軍による政治に対する圧迫は日増しに強まってゆく、そして1936年に二・二六事件・青年将校によるクーデター未遂事件、1937年に慮溝橋事件が発生、日中戦争が本格的に始まった。そして戦争の長期化により、深刻な状況は徐々に拡大していった。庶民は日常生活の大変さ以上に迫りくる死の影に怯え始め、精神的な不安感が社会に蔓延していった。ちょうどその頃に自由美術家協会が創立された。創立会員はすでにどなたも生存していないので、創立の経緯及び意義を探るべく歴史的背景および資料をたどってみる。

4年続いた第一次世界大戦は1918年に2千万人の犠牲者を出して終結した。そしてヴェルサイユ条約が調印され、名ばかりの国際協調主義を打ち出した。しかし実態はドイツに1,300億金マルクの賠償金を課したことで二次大戦の導火線が仕掛けられたといえる。

一方、戦勝国のフランス、イギリスは明るい戦後を迎え、フランスは名実共に世界の文化の中心となり、後期印象派からキュビスム、表現主義、抽象表現主義、とより表現における自由度を高めていった時期である。表現の自由はとりもなおさず個人の自由そのもので、個人の存在が国政に対し受け身でなくなりつつあることを示したのである。

こうした時期に日本からも多数の美術留学生が新しい芸術の吸収のためにフランスに滞在した。そうした中の数人の留学経験者が中心となって11名の会員20名の会友、そして注目すべきは13名の美術史、美学、評論家が顧問として参加して自由美術家協会をスタートさせた。

主な創立会員は長谷川三郎、山口薫、矢橋六郎、村井正誠、浜口陽三、瑛九等である。三回展までに難波田龍起、森芳雄、小野里利信(オノサトシノブ)等九名が会員となっている。

自由美術家協会が創立時めざしていたもの、それは作家と美術評論家の集合体として創立を準備したことから推して、新しい美術運動を企てたものと考えてよいだろう。規約草案と思われる文章では

「自由美術家協会は抽象主義的傾向の絵画を中心にして同時代の絵画芸術を創造しようとするものである」とし、ヨーロッパ、特にフランスを中心として発展し変化してきた印象主義からキュビスムそして抽象主義へと、より自由な表現方法に移行することによって、個人のオリジナリティーが重視され尊重される絵画表現に注目した。さらに深く探るならば、この時期ヨーロッパ社会において個人尊重主義と民主主義が確立され、この民主社会の花開くさまと芸術活動そのものが個人の精神の表現として輝きを放っていたモダニズムを日本の美術界にも受け入れるべきだと考えたのだろう。さらに魅力的であったのはヒューマニズムに裏打ちされた理知的な伸びやかさではなかったか。

自由美術家展とは何か

1937年の『みずゑ』「自由美術家展とは何か」の中で、植村鷹千代は自由美術家協会の組織は、現実の絵画界において、旧勢力の頑迷な抵抗と無理解のために、その成長と結合を拒まれている新時代絵画の人的集大成を目的として作られたものであるが、したがってその芸術論上の主張は新時代絵画精神の集大成を推し進めようとするにある、新しい絵画といえばふつう超現実主義と抽象主義が意味されているが、自由美術家協会は抽象主義的傾向の絵画を中心にして同時代の絵画芸術を創造しようとするものである、と書いている。このように日本画壇(作家、批評家)が抽象主義絵画に理解がないことを繰り返して書き、アブストラクトを理解しようとしなければならないと主張して自由美術家協会の創立の目的を説いている。

日本から山口薫や井上長三郎がパリに留学したごとく、1900年に美術修業にパリに出てきたレシェ、ピカソ、ブラックは後期印象派に憧れ、特にセザンヌを尊敬しその造形の継承者を宣言した。そして後期印象主義のセザンヌの造形の次の展開に挑戦したのである。この三人に限らずパリの作家たちはかつてない構築的構造的な平面抽象絵画への道を開いた。そのことにより文字通り近代絵画の誕生期を迎えたのである。

この時期のパリで見られた西欧古典絵画では色彩は明暗の段階に閉じ込められていた。近代絵画はそこから抜け出て、色彩独自でその美と感情を表現でき構造と部分との複雑な相関性の造形美は理知的で魅力的であった。日本の当時の美術界の閉塞から見ると極めて自由で魅力的であったろう。自由な造形である抽象芸術をめざした自由美術家協会は1937年第1回展から第5回で「自由」を掲げることができなくなり、終戦まで美術創作協会と改名し、1946年の再開(大阪で)まで活動は停止状態となった。

さらに、1940年にはドイツ軍のパリ占領、イタリアが仏英に宣戦布告、日本ではぜいたく禁止令、労働総同盟、社会大衆党政友会が解散となり、新劇では千田是也、滝沢修ら検挙、劇団は解散命令が出た。自由美術家協会は美術創作家協会に改称された。「自由」とは程遠いファシズムの台頭期であった。

同年、陸軍省は小磯、川端龍子、宮本三郎ら12名の画家を中国大陸に派遣し戦争画政策が始まる。海軍従軍美術倶楽部が結成、藤田嗣治、中村研一、石井柏亭、石川寅治等。

出版関係諸団体も解散され、「日本出版文化協会」が設立され、軍が用紙配給をにぎり、思想統制機構が構築された。知識人、言論人に対しては、矢内原忠雄、馬場恒吾、清沢冽等が執筆を禁じられ思想統制、言論弾圧が行われた。

国防国家と美術:松本俊介

1941年『みずゑ』1月号「国防国家と美術――画家は何をなすべきか」という評論家と陸軍情報部将校らの座談会で戦意を高揚する芸術でなければならない、と純粋芸術を批判した内容に対して、その後松本俊介が『みずゑ』4月号に「生きている画家」を投稿したことは有名である。「・・・芸術に於ける普遍妥当性の意味を、私達は今日ヒューマニティとして理解している。ヒューマニティは、国家民族性とともに表裏をつくり・・・如何に国家民族性を強いようともヒューマニティの裏づけがなかったならば、内包量の拡大は望まれない・・・これからの芸術家の仕事は新しい倫理の展開、人間精神の生成のために直接最大の役割を果たすものと信じている」と主張した。

これは後々の松本俊介像に大きな影響を及ぼし、体制側に反旗をひるがえした知性と勇気に富んだ画家像というものを形成した。

井上、靉光、糸園、寺田、麻生は1941年第2回美術文化協会展に、出品している。この展覧会の数週間前に代表の福沢一郎と瀧口修造が治安維持法違反の疑いで拘束され、そして8か月間拘留された。その影響もあり靉光の生物画の「雉」は官憲を刺激する可能性があるとして展示をめぐって賛否の議論が起きたことに対し、のちに井上は「お互いのおじ気も手伝いはなはだ不愉快だった」と語っていた。また軍に協力的な絵を描くときは特別に画材を受け取ることができた。井上は軍主催の決戦美術展に「漂流」を出品するので大本営に画材をもらいに行ったが、「敗戦的」だということで展覧会場から撤去されてしまったという。

ドイツではアウシュビッツでガス室での大量殺りくが始まる。日本では東条英機内閣となり、真珠湾攻撃へと進み第二次世界大戦が始まる。

1942年「文学界」近代の超克

1942年「文学界」が「近代の超克」というテーマで座談会を行った。出席者は小林秀雄、西谷啓治、亀井勝一郎、諸井三郎、林房雄、鈴木成高、三好達治、菊池正士、津村秀夫、下村寅太郎、中村光夫、吉満義彦、河上徹太郎など13人の超一級の知識人である。司会を務めた河上徹太郎は「結語」で次のようなことをいっている。

「此の会議が成功であったか否か私にはまだよく分からない、ただこれが開戦一年の間の知的戦慄のうちに作られたものであることは覆うべくもない事実である・・・我々の知的活動の真の原動力として働いていた日本人の血と、それを不様に体系づけてゐた西欧知性の相剋のために個人的にも割り切れないでいる。・・・」と心情を吐露している。

この座談会は大東亜戦争を「近代の超克」として捉え、欧米からアジアを解放する為に戦わなければと聖戦論を主張した。欧米近代に倣った日本が袋小路に入っているとも論じている。この座談会と内容については敗戦後問題とされた。

1943年新人画会の設立

戦時下の国家による統制が強まり世間はあわただしく日本が破局へと突き進む状況の中で美術団体展の活動も統制される頃、新人画会が結成された(この新人画会のメンバーこそが戦後自由美術家協会会員として戦後美術を代表する作品を創りだしていくことになる)。新人画会創立の趣旨や声明文等は出されなかったようである。8人の画家が個々別々に質問に答えた内容から憶測するしかない。

明日をもしれぬ状態の中で展覧会を催したことは表現者としてはきわめて英雄的な行為であった。一流の言論人が集まって「近代の超克」を論じる時代に純粋絵画で8名が作品を展示したことは大いに称賛に値する行為であるが、誰もその経緯について語っていない。井上長三郎、麻生三郎、糸園和三郎の3人の方々とはずいぶん接する機会があったが、新人画会に関する話題が出たことは記憶にない。この8人の結びつきはよほど強く思想信条も近かったのだろう。官憲の目が厳しい上、東京で暮らすこと自体に危うさを感じる環境においての結集だったからである。

この1943年自由美術家協会の「自由」の名を外した展覧会が3月に開催された。そして同じ年の1か月後に8名の新進気鋭の画家によって「新人画会」が結成されて4月に銀座の日本楽器のギャラリーにおいて第一回展覧が催された。

メンバーは靉光36歳、麻生三郎30歳、糸園和三郎32歳、井上長三郎37歳、大野五郎33歳、鶴岡政男36歳、寺田政明31歳、松本俊介31歳の8名である。この年の4月には山本五十六が戦死、日本軍はガダルカナルやキスカ島で連合軍に敗れ撤退を始めていた。美術界では9月に「国民総力決戦美術展」という末期的表題の展覧会が東京都美術館で開催された。これは本土に対する総攻撃が近いことを予想させるものであったろう。この月、イタリアはすでに無条件降伏し、日本では学徒出陣が始まり兵役の引き下げと延長が同時に行われ、翌年には17歳の少年が特別攻撃隊として片道の燃料でとび立っていった。そして大都市には疎開命令が発令された。

戦争はいきなり始まったのではなく戦争を必然とする状況の継続の中でその度合いを深め計画的に戦争に至ったのである。したがって戦争の混乱の前に表現の世界では見え隠れしながら強権政治は強まっていった。

赤紙が来れば、戦死が迫る。家に残っても生き続けるのが困難な時、画家を貫こうとすれば絵具が手に入らない。大野五郎は後に「どうせ死ぬなら描きながら死にたいと思ったのだろうか、抜け道を失った日本の中で、“画家としての誇りを少しでも持続させたかった。”鶴岡や靉光は軍隊に行き、自分にも麻生にも召集がきて、互いに寂しい送別をかわした」と語っている。新人画会の戦時下の創立について麻生三郎、鶴岡政男は「当たり前のことをやったにすぎなかった」「人間としての最小限の自己主張をすることだった」と同様の回想を語っている。あの最悪の状況下で前向きで意欲的な作品を発表することによって、戦後の美術界で活躍する知性的、芸術的エネルギーが内側に増殖していったことがわかる。

井上長三郎が靉光を訪ねた回想に

「・・・ぬれ縁からあがると六畳か、四畳半の部屋で、当時のモダン絵画であるビッシェールばりの絵を何枚か見たが周囲の赤くやけた唐紙や畳の行燈のような薄暗い電燈とはいかにも不似合いにおもえた。彼はこの様なところでフランス近代絵画を夢みたのである」と語っている。最悪の状況下でも若い才能が世界の近代的ヒューマニズムに呼応し、伸びやかな芸術性を感じとっていたのである。

鶴岡政男は戦前戦後にかけて美術、文学、演劇、言論界に広く知己をもち、幅広い活動を行っていた行動的な画家である文化人であった。出品団体は数多いがNOVAの結成時に「私達は政治的思想を主調とする従来のプロレタリア芸術に対して絵画芸術の造形的純粋性を説き後期印象派等の解釈されたものに満足せず、シュールレアリズムのごとく現実を回避するものでもない」と宣言している。

NOVAは7回展で終えた。特高の干渉が強くなったので解散したという。鶴岡はこの年に騎兵として中国大陸に送られた。彼の隊は全滅したが、彼は直前に馬が故障し隊を離れ一人生き残った。また銃殺刑の銃手を命じられた、その時の話は本人が語ったとみえ、知られた話である。

同僚の全滅や銃手を命じられたことは精神的に深いキズとして残り、戦後の作品や生き方に大きく反映したのだろうと思われる。こうした逃れようのない極限状態の体験はこの時代を生きた人達の共通体験として戦後の様々な表現や文化活動の底流をなしていると考える。その流れのひとつが自由美術家協会の戦後の活動であったのだ。

日本人にとっての戦争、日本兵にとっての戦争は嵐の様に空から爆弾が降ってきて焼かれること、食料なく乏しく、飢えに苦しみながら死ぬこと、そして民間人を合わせて300万人が死亡したのが日本にとっての戦争だった。新人画会のメンバーの何人かは召集された。靉光は栄養不足と病により戦争終結後の1946年上海で死亡した。松本俊介は1948年6月戦争直後の悪条件の中で近代芸術運動を幅広く展開するために大変ハードな活動を続け、体力を失って病死してしまった。戦後の日本の美術界の立て直しに高い理想をもって頑張っていたことは当時の文化人の心に深く残った。戦い半ばの死であったと受け止められた。

戦争からの帰還

1945年5月8日ドイツ降伏、7月ポツダム宣言、「日本に降伏を呼びかけるが日本は黙殺、8月15日無条件降伏。

さて、戦略と客観性に欠けた戦争は急に始まったわけではない。長い準備の末に計画通りに実行されたのである。兵達は片道の飛行機で飛び立ったり、食料もほとんど持たずにジャングルの奥に進軍させられたりする戦争が企画されたのであった。

戦後「免罪と人権」展を中原佑介、野間宏、針生一郎等が企画した。そのシンポジウムで山下菊二氏が「免罪の人が帰ってくると新聞に『死刑台からの生還』なんてすごく爽やかな言葉になりますが死からの生還がどういうことかと自分に思うと戦争中に戦地から満期で帰れたときにそれ迄で一番嬉しかった。100%死ぬ人・・・」と語っている。

一方で、戦地からの帰国を喜びながらも不思議な感慨を記した人もいる。シベリア抑留の香月泰男である。「・・・シベリアの索漠たる風景を見慣れた目に故国の新緑は痛い程あざやかだった。ゆれるタラップを踏みしめ港に集まる人々を見た時ふと自分が亡霊のように思えた。自分の前の男も自分の後の男も亡霊のような気がした。なぜだろうか、自分が亡霊というより背中に霊を背負っている感じだったかも知れない・・・」氏はなぜそう感じたかについて書いている。

「セーヤ収容所では栄養失調と過労から死者が続出した。収容所の林に小鳥がやってきて目白のような声で鳴いた。その声は

“ジフトリーヤ”と聞こえた。それはロシア語で『病人』の意味である。この可憐な姿の“死の予言者”の歌に合わせるかの様に毎日戦友が死んでいった。体の栄養も精も根も使い果たした者の死は静かだった。・・・戦友の霊は仲間に別離を告げながら故郷の空へととび去る。あとに残った者には先も知れぬ苦しみが続く・・・」

特筆すべきは、日本の兵は外からの攻撃のみでなく、軍内の残酷で野蛮な苦しみもあった。浜田知明の「初年兵哀歌」(自由美術展出品作。氏は20代のほとんどを軍隊で過ごした)。作品は日本人に多くの共感を得たのみでなく、国際版画ビエンナーレにおいてフランス政府より芸術文化勲章を受けた。

8月15日無条件降伏直後、内務省は占領軍が上陸する前に「占領軍兵士向けの性的慰安所を計画、8月26日特殊慰安施設協会が設立される。東京30か所、全国で7万人の女性がこの任務に従事した。

9月26日治安維持法違反で逮捕されていた三木清が獄中で栄養不足で餓死した。この死について告発したのはアメリカ人ジャーナリストであった。マッカーサーは戦前の政治犯の釈放、思想警察の全廃、特高警察官罷免を指示した。内閣はそれを不可能として政権を投げ出した。財閥解体は不徹底に終わったが、農地開放は二度行い、90%は自作地となった。広い土地を所有したわけではなかったが、農家は地主となったことから保守に傾き自由民主党の支持母体となった。GHQの思惑通りとなったわけである。そして1947年当時賃金は戦前の28倍になった。しかし物価はなんと65倍に上がった。占領初期はニューディーラーを中心とする民政局が民主主義国への転換を企画したが、すぐにソ連、中共に対抗する軍略が中心となり、参謀第二部に移行した。その過程において三大謀略事件、下山、三鷹、松川の三事件が発生、そして昭電疑獄事件が発覚しGHQの実力者ケースディ(民政局)が失脚し、ウィロビー(参謀第二部)が実権を握った。参謀第二部とは諜報機関であり、民政局とは比較にならない力をもつ国家の謀略を専門とする機関である。

参謀第二部が支配するようになり、労働争議、米軍基地闘争、平和主義政策から反共防波堤として日本を利用する計画が実行され、日本国民とぶつかる場面が増えた半面、朝鮮戦争が日本の景気を押し上げ、その後の経済発展の糸口となった。

戦争批判、労働紛争、生活苦と非人道を背景として、新人画会のメンバーは自由美術家協会に合流した、戦時中の新人画会の表現者としての強い信念と、ヒューマニズムを追求する作家集団は戦後の「自由」にふさわしい活躍を始め、戦後の美術運動の核となったのである。

鶴岡政男の「重い手」をはじめ、麻生、糸園、靉光、松本俊介、井上長三郎と人間に深く切り込んだ戦後の日本美術の精鋭達と呼ぶに相応しいのである。当時のそうした戦後の混迷する社会背景から生まれた新たな表現がルポルタージュ絵画である。社会の問題性を鋭く告発する方式は、国内では丸木位里、池田龍雄、曹良奎、中野淳、山下菊二、中本達也、中村宏などが挙げられる。自由美術展の会場で発表され注目された作品も少なくないのである。

戦後自由美術が果たした創作活動こそが「自由」の名に値するのだと思う。

自由美術の絵

平 澤 重 信

15年位前自由美術展を友人三人と観ながら絵について話したことがあった

じっくりと作品を観た。

絵をたのしんでいた。

絵を描かない友人が「自由美術には判りにくい作品が数多くあるね」と言った。

ああでもないこうでもないとイロイロと言い並べたてていた。

・・・そうか。そんな風にもみえるんだ

・・・なるほど、そうか。

他人(ひと)の見方をききながら何かにこだわりを持って、生きている人は面白いなと感じた。

そんな時、 傍を通過していく御婦人の二人ずれの、「この会は“ひどい絵”がならんでいるわね」というコトバが耳にひびいた。

わたしは、その時自分自身に、表層的な描写だけではなく精神的な深さに重きを置いた作品に巧拙は関係ないんだよねとささやいた。

「それって当たり前の事だよ」と友人が言った。

上面だけの要領よくまとめるコツを覚えるよりもずっと先へつながる技を会得すべきだ。

“ひどい絵”はないでしょう。

その絵、ほ・ん・と・う・は“ひどい絵”じゃないかもよ。

絵を見ることのできる人を増やさないとね。

具象、抽象、素材が何であれ、描きたい絵を描きたいように描く。

いけないことは何も無い。

心の思うままに、情熱や欲望をぶつけた表現には無限の可能性がある。

人がかかえている弱さや矛盾を意識して“ひどい絵”(想像力が生まれる)を描いて、見えない壁を突破したい。

そこに自由美術があれば・・・・・。

荷作りの一日

塩 井 裕 子

自由展への出品は44 年になります。今年も、また9月、荷作りをすることでしょう。荷作りをするということは、発表すること。自由美術のみなさん、友人、知らない人、みんなにみられるのだ。その独特のどうしようもない緊張感、不安と期待・・・毎年襲ってくる。何年たっても変わらない。待ち構えていたりする。作品に込めたもの、向かう方向、表現の仕方は間違っていないかしら・・・作品と共に過ごした時間が思い浮かび、一年を振り返ることになります。

日々生活しているなかに多くの矛盾、束縛があって、自由でいたいと願っている気持ちで、今日も生きていますよと、毎日のこととして確認するように、日記のように制作しています。自由美術のさまざまな作品、人と出会い、価値観が変わる程の影響を受けることがあります。価値観が変わる、それはとても怖いものですが、変える勇気、認める覚悟も必要です。自己満足に終わらないように自由美術のなか、個を保つ感覚を磨いていきたいです。

ロープで縛りながらの私の貴重な、大切な時間です。

作品を送り出した後の部屋は、厳しくもやさしく私を迎え入れてくれます。一息つきながら、トラックのなかの作品を思いながら、明日は新しいキャンバスを・・・と思うようになって、荷造りの一日は終わります。

荷造りの一日は、私に一年に一度ある、一年の終わりであり、始まりの日。私が一年に一度食らう魅力ある麻薬のよう、毎年食らわずにはいられないものです。

80回展に想う・私の木版画

大 澤 啓 三

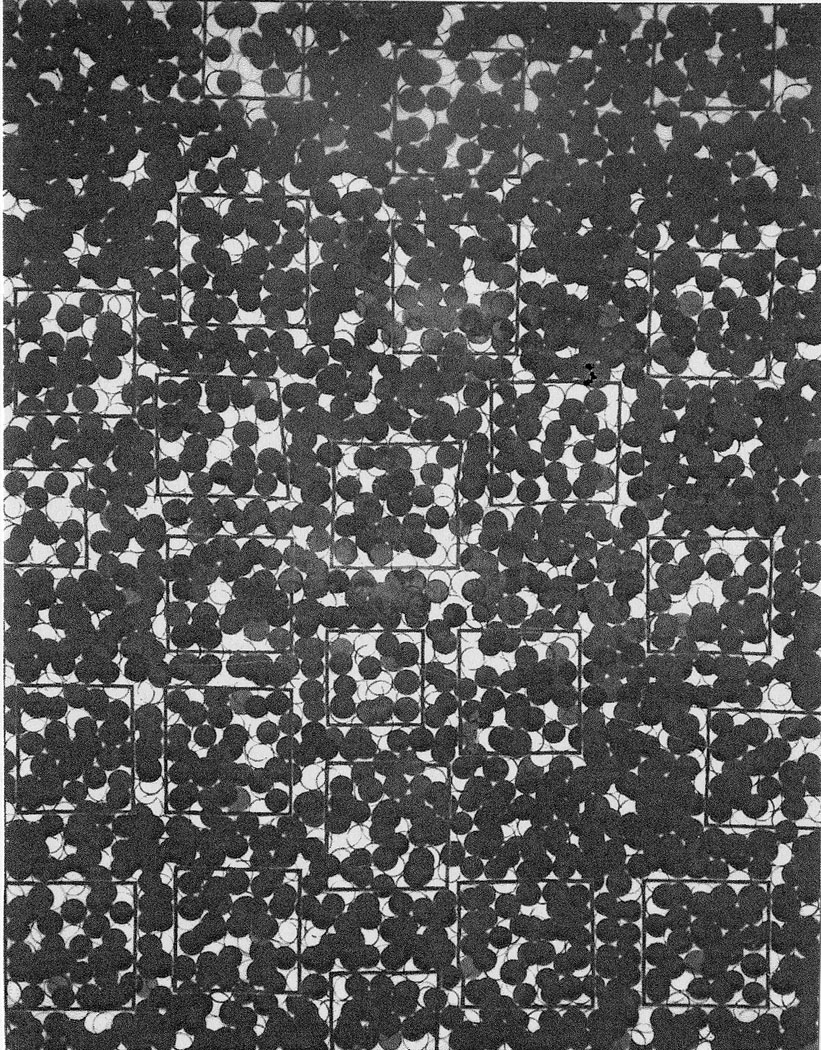

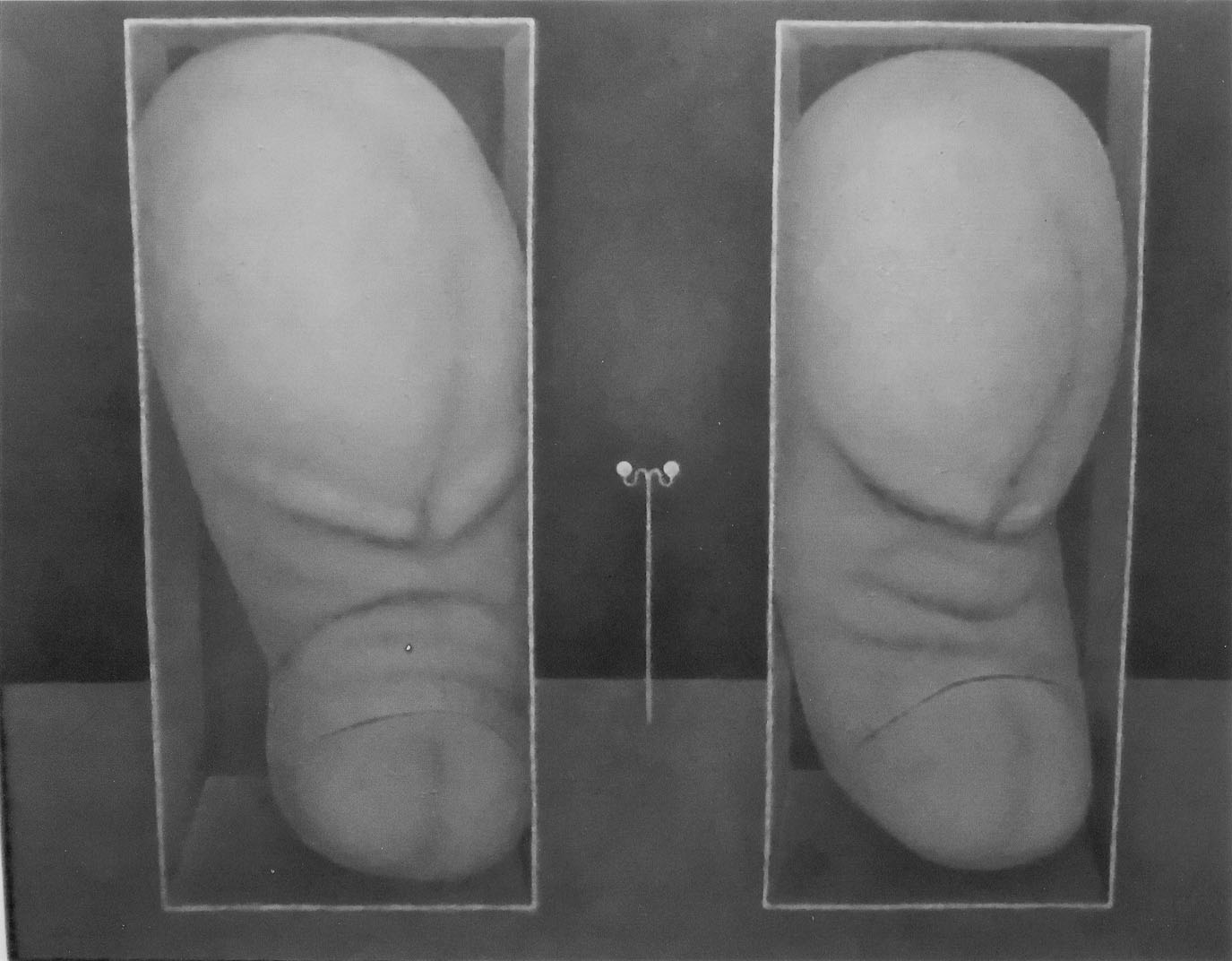

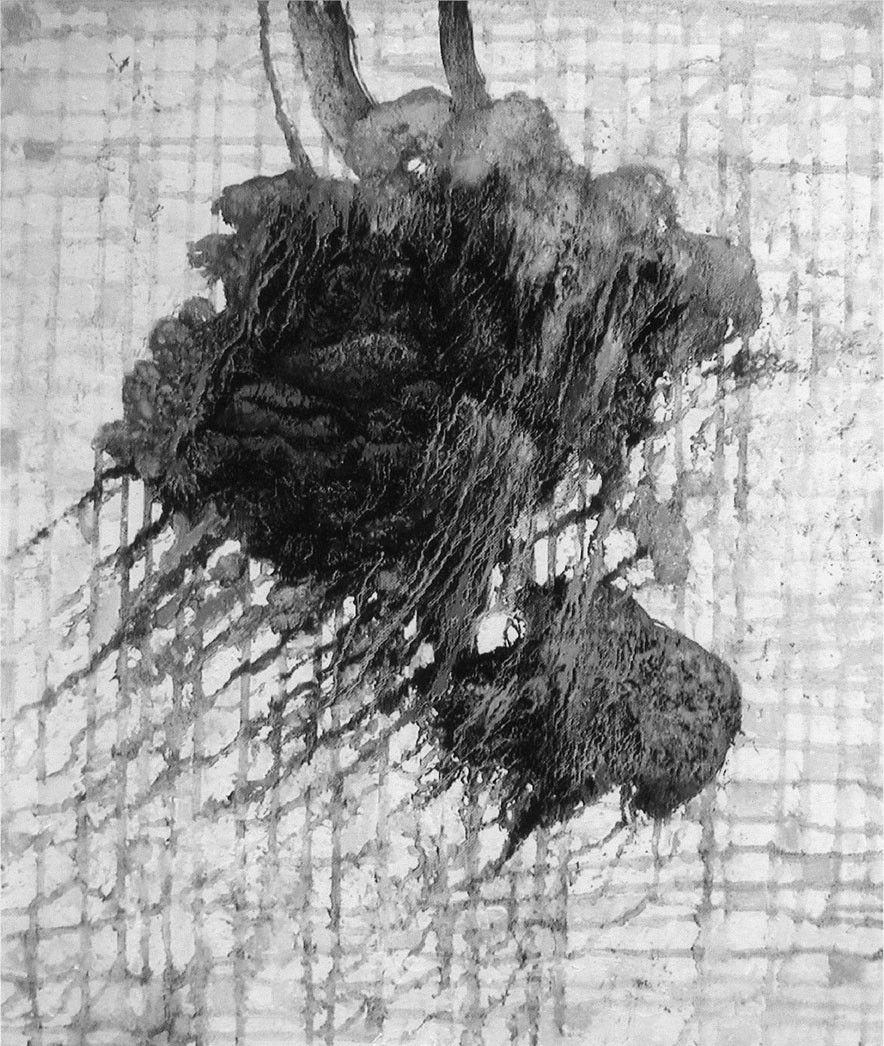

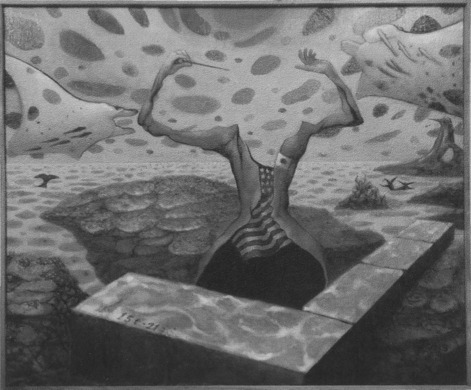

掲載の左の作品は、1958年・第22回自由美術家協会展・初入選「死のさそい」と、右は2015年の「砂の華」で、いずれも木版画作品である。

私の生まれは、1937年で、ちょうど「自由美術協会が創立され、第1回展が開催された年と同じである。美術展の回数と私の年齢とが合致し、自由美術協会とのある因縁を感じている。

初入選以来、現在まで木版画を制作し、出品している。私の木版画制作のおもいは、「版による絵」として、版木がキャンバスで、彫刻刀が絵筆とおもっている。表現したい構想(下絵)をもとに、直接版木に絵筆・墨筆・白コンテ鉛筆で描いて版下絵をつくり、彫り上げていく。刷りについては、バレンの圧や顔料の量で調整するのではなく、彫り上げた(製版)ように刷るのが私の制作方法である。

表現する主題は、この10年余、砂漠とそこに生きる人々である。

砂漠で風や嵐に吹き上げられた砂は、すき間というすき間をうめつくし、砂漠の砂は風に吹かれて、生きもののように大地をはいながら移動して行く。嵐が去ったあとの、なだらかな曲線を描く美しい砂丘がどこまでも連なる光景を目にすることができる。

砂漠は砂丘のイメージが強いが、実は岩や石がゴロゴロする荒涼としたところが多い。そのきびしい自然と戦い、融合しながら、羊の群れとともに、ほんのわずかな牧草を求めて移動する現地の人とのたくましい生命力にひかれ、制作している。

今、そして、次の一作へ

森 田 慶 子

年が明けて間もない頃、「東京自由美術展に出品しませんか」と誘っていただく。一人、250cmの壁面を使えるそうで、模索中の2点を出品することにした。会場で絵を見たい、皆さんの話を聞きたい、そして私自身の更なる歩みにしたい、そんな思いであった。」

5月27日、羽田行きの飛行機に乗る。もうすぐ着陸という時、機長のアナウンスがあった。「大韓機のエンジントラブルで空港は閉鎖されました。秋田空港に戻ります」と。ハプニングに驚きつつも、この波風が何か新しいものを感じさせてくれる気がした。

翌日、列車で上野へ。公園口から人の多さにびっくり、都美術館に行くのに人の間を潜るように歩いた。文化会館前では野外コンサート、西洋美術館前には世界遺産登録ののぼり、動物園の方から出てくる人、向かう人・・・。私にとっては、日々のゆるやかな生活と違い生気ある上野の森であった。

懐かしの美術館に入る。出品者は88名、作品124点が展示されていた。もう本展を見据えそのまま出品できそうな作品や、実験的な意欲作、4点を縦に並べたユニークな展示、平面と立体もうまく調和していた。

今回が初めてという作品研究会には、25名が集まり、参加者全員の合評会となった。会員同士の批評会は「意欲的に制作意図を語り、問い合い、刺激的でしかも画期的な場であった。」

私の出品作P100縦は、赤が基調で、画面の中央にアンフォルメルと具象が混在し、上1/3が黒、その中に緑のストライプの構図である。真ん中のものと周りが乖離しないようマチエールを工夫する。P60横は、三つの異質なフォルムを三角形に配置する。リズム感を出すのに水性ペイントを使い、余白と一体化させるため、ピンクやグレーで重ね塗りをする。合評会では、赤とピンクに不安を感ずるとの指摘をいただき、今後の課題にしたいと思った。また、衝撃的とかカラリストとか、共感してもらったところには少しほっとする。

合表会が終わり、自作の前に立っていたら、背後から「個展をやるといいよ。パターンが4つあるので面白いよ」との声。これまで本展の絵を覚えてのお言葉と思い、嬉しかった。

制作していると、時々呪縛にかかったように、次の作品は前よりもよくしたいと肩に力が入ってしまう。結果、動きのない硬い絵になりがちである。今回の出品作のようにあまりやり方を決めてかからずに大胆に描いていこう、そうすれば、生き生きした不可思議な世界を表すことができるのではと思った。

東京自由美術展への参加は、改めて次の一作を意識する貴重な日となった。

よき時代の自由美術

藤 井 喜久雄

自由美術と私

平 田 寛 子

80周年という記念すべき特集に私などが書いていいのかと思いつつ、自由美術と私というか絵画と私の中での自由美術との関わりを書いてみたいと思います。

私は1992年が自由美術への初出品で今の新しくなる前の都美館でした。それ以前の古い都美館のころから展覧会はよく見に行っていました。何段あったのかは覚えていませんが正面に階段があって、登り切ったところにエンタシスの柱がデン!と構えていたように記憶しています。そのころ私は専門学校でデザインを勉強していましたが、いわゆる絵画は描いていませんでした。仕事につくようになって何年かしてから何か物足りなさを感じるようになり絵を描き始め、どこかで発表したいと思うようになると自然と自由美術が頭に浮かんできました。多分都美館でいろんな会派の絵を見ていて自由美術が一番私の中に自然に入ってきていたのでしょう。

‘92年の初出品から今年で25年目になることに、この原稿を書いていて気がつきました。銀婚式です。

毎年展覧会に向けて苦しんだり、悩んだり、喜んだりしながら描いた作品。本展の会場に足を踏み入れ自分の作品の前に立つまでドキドキしながら歩いていく途中、自由美術展の持つ静謐な空気感につつまれるのが私はたまらなく好きです。

今私は長年住み慣れた東京を離れ富山で生活しながら制作をしています。こちらに帰ってきてからは自由美術富山グループに参加させて頂き、2年に1度の展覧会で本展の持つ空気感を富山でも味わわせてもらえることをとても感謝しています。そして、毎年10月に電車に乗って晴れの舞台に飾られた自分の作品に会いに行くことを少しでも長く続けられることを願ってやみません。

時代を映す美術

大 野 修

明治、大本(おおもと)教の教祖出口なおは今の世は獣の世で強い者勝ちの悪魔ばかりの世だ。神が世に現れて三千世界を立てかえなおす(すべからくどのような宗教もこの教義を持っている)近代に向かって邁進している明治の世をさめた目でみていたわけで、明治、大正、昭和を通じて貧者の共感をえて信者は拡大しつづけたが、立てかえ立てなおしは革命思想だとされ時の政府から弾圧された。

特に1936年の弾圧はひどいもので不敬罪、治安維持法が適用され拷問による死者は20人近く、発狂、不治の傷害者多数、社殿、施設はダイナマイトも使われて破壊され全て更地となった。敗戦後復活したが神がかりの強い、儀式が前に出た宗教となり、教祖の世の不条理を越えるという思念はない。ただ取り合わせは妙だがエスペラントの普及に力を入れていることには敬服する。

なぜこのような事を書いたのか、それは自由美術が政府の意向で名称を変えさせられた弾圧寸前の時期があったからで、会の成り立ちの記憶として忘れるわけにはいかない。

会の創立は1937年で日中戦争がはじまった年にもあたる。前年には2・26事件があり、次年には悪法、国家総動員法で国民はしばられる。おまえ達は、今中国で皇国の兵隊がお国のために尊い血を流して戦っているのに自由とはなにごとか、それに絵を見ると○や□や△がおどっているではないか、(会は抽象絵画をもって出発とした)きっと抵抗したと想像するが、東条内閣が出来た1941年にたまらず美術創作家協会と名前を変えた。1947年新憲法発布をまって会名を自由美術家協会ともどしたが、数ある美術団体で会名を変えさせられた会は無い。

自由美術に集まった人達はそういうこともあって、戦争を描いた人はいても、いはゆる戦争画を描いた人はいない、これは戦時中体制におもねた多くの美術団体とちがっている。飾ることをせず、率直に又きびしく自分と周辺を見た人が多かったのではと思う。

これが戦後自由美術の絵が共感を呼ぶことになるのだが、体制的になりがたいその感性と精神は細々とながらも今も脈を打っている。だが乱暴に言ってしまうが、自由美術の作品に対する大方の世評は、グランドピクチャーに欠ける、もたもたしていて素人っぽい、これといった技術が見えない、などなどであって私は会外の人からよく聞かされる。明快で巧緻な技法で華々しく、スケール大きくグランドで、画面も大きく、これぞ玄人の作品というのは誰にとっても理想とするところだが〜〜〜〜他展を見ると、かくのごとき立派な作品が多くて感心する。

今も昔も絵を描き彫刻を作るにはむずかしい時代で暖かい風が吹いた時はあっただろうか。封建時代と資本主義の今、富の偏在は制度が続くかぎり必然で、階層の分断は止まることを知らない、経済と政治の闇は私の想像をはるかに越えてうかがい知ることが出来ない、どこかに魔王の巣ががあるのだが、なにがどのように、だれがどのように制しているのか、闇は深い。

自由美術に集まっている人達の作品を見ていると現実をまじめに、しょうじきに背負っている人が多い。はったりをかましている、逃げている、かっこつけている人は少ない。だから私にとって魅力ある会なのだが、しかし自由美術を運動体として見れば1950年のモダンアート協会に続いて、64年には主体美術が会から分かれた、なかでも主体美術との分裂は、作品の多様と組織の内実が文字通り半分となりお互いにマイナスを背負った。過去、我が国では美術の解釈のちがい思想的葛藤の末の分裂は無きに等しく、原因の大方は人間関係で自由美術もその例にもれない。美術団体が分かれてお互いが立つという時代は大正までで、今美術団体は200近くあるがその数の盛況と裏腹に衰退ははなはだしい、原因の一つは階層を作っていることで、法人化されていないところでも、顧問、会長、理事長、監事、参与、評議員、会員、会友、出品者、などなどあり、若者にかぎらずこれは きもい のではなかろうか、自由美術も会員、出品者という区別がある。これも私曰く過去の遺物であって、5回入選したら会員とすることを提唱している。地中からメタンガスがわき出して燃えているのに会員、出品者も無いだろうと思う。

私達は絵を描き立体作品を作っているのだが、昨日読んだアメリカの美術批評家S・ホムサン氏が書いていた文章の中にこんなのがあった。要約すると、美術はその時代を写す典型的表現でなくてはならぬ、ということは資本主義的美術でなくては価値がない。その具体的作品は、BIGで強烈パンチ、ダイナミック、多彩、明るく明朗、セクシー、巧緻な特殊技術、製品は日々変化すること、個性的奇抜作品、面積重量スケール大きくグランドピクチャー、動かしたり光や音出しもやれ、資本(金)を注ぎ込め〜〜〜〜さればスポンサーなど諸々の良きことがついてくる。ごもっともなアメリカ的な直裁的論で、いろいろな近現代作品を思い出した。されど穴だらけつぎはぎだらけ、矛盾噴出のこの世の風に吹かれ、さまよっている者には、彼岸のかなた無縁の世界で、むしろ。ホムサン論に抗していくことがこれからの本流となるのかも知れない。

自由美術と私

青 木 誠 一

戦後71年 自由美術も80年の歩みとひとしおの思ひです。昭和一桁後半生まれの我々は、戦後10年後1965〜60年頃各々が希望と想像を胸に意図し社会を求めて歩みだします。政治は60年安保闘争も頂点に犠牲者も出ました。奇しくも60年後の今、安倍内閣で憲法改正の闘争連日のニュースも流れます。緊張を、余儀無く求められます。私は、1957年川崎に転居、飾り職人として仕事に従事し毎月働きました。其の内何か違う?(主に仕事)に疑問を感じ町に出て(東京高島屋)に於て彫刻家高村光太郎遺作展を見て特に左手の彫刻、十和田湖のモニュメント、石膏原型像に心引かれ悶々とした日々が続き、その頃に横浜で彫刻家井上信道氏に出合い、1961年、そこに同じく一人の青年も居ました。野口淳と言う写真家で私より三才先輩でした。若くして多くの賞を受賞経験者です。二人で一からの彫刻を始めます。細かく井上信道氏からの指導を受けました。

二人での勉強した月日は一年位でした。彼はすぐにヨーロッパに出ました。其の彼は非常に東洋思想に造詣が深く私は彼から宗教の何んであるかの多くを知りました。大変勉強になり良い友人でした。それからは、仕事の暇を見て町に出掛け始めてヨーロッパの作品を見て(イタリア、イギリス)心底感動しました。それまで美術書、写真などで見るとは全く違う事でした。なかでも(マリノマリーニ、ヘンリームーアー、アーミーティジ、チャドイック)等は勉強になりました。美術館画廊、デパートなどを見て廻り、自問自答の日々でした。特にムーアーの著書に記されたプラス、マイナス量の空間構成、勿論当時は解りません。しかし量の説には思わず体に暑いものを感じました。石膏デッサン夜は人体クロッキーなど研究所に通いました。そこでブリジストン美術館で毎週土曜日午後彫刻家木内克氏の講義及び批評家等の講演を毎週聞きに通いました。後に氏の彫刻を毎年(東京三越)で新樹会展を見ます。最後になる(閉会)展で見た(エーゲ海に捧げる)像は実にスリムに絞られた彫刻は魅力的でした。1965年東京清瀬市に転居します。其の秋自由美術展に初出品初入選しました。以後毎年出品、都美術館前々代の館で何か古めかしい会場でした。しかし入口が二階からの会場になっていて下から見上げると幾段かの石段を上がる構造で美しい構でした。自由美術の会場は二階向って右側で左が二紀会で毎年一緒の会期でした。展示は絵画と一緒でした。一室から十二〜十三室位のスペースと思います。三室が大部屋で大作、力作の並ぶ室で其の隅に私の小品2点を展示して頂き、大変嬉しかった事が昨日の様に思い出されます。懇親会も済み批評会の日に会場で峯孝氏(故)から批評を受け、人体の執え方前後の繋がりなどの細かい所、大事なことは(何を〜なぜ)か等の表現をしたか・・・と厳しい注意を受け、身の引き締まる思いでした。来年は大きい作でしっかり勉強して良い作を持って来いとの事で頑張りますと答えました。66〜67年佳作賞受賞、68年新会員推挙されました。69〜70年「AUGUST」会員展(銀座田島)と何かと忙しい毎日でした。時は、高度成長期の最中で社会的には1965年頃からアメリカの参加したベトナム戦争のテレビニュースも日を追って激しさを増し、自由美術での反戦「デモ」に参加します。確か彫刻部でドクロのマスクを作り、参加者全員がマスクを被り町へ出ました。翌日の朝日新聞朝刊の写真見出しで「沈黙のデモ」と報道された事、記憶して居ます。鋳造所の高原氏が68年頃イタリアへロー型鋳造を視察して帰って来ました。早速高原氏から彫刻部にロー型鋳造の講習会が有り、参加見学しました。すごく魅力を感じ制作に意欲が出ました。粘土では表現の出来ない空間の面白さが有ると感じました。ローの平面板を作り板を切り裂き試行錯誤でした。友人から「詩」の世界にも戦後自由詩が有ると二人で終夜話し合い、自分の考えを一変し海のイメージが浮かび小品を作り始めました。毎年彫刻部会員展にブロンズで小品を発表し続けました。四年〜五年後に十字を基に寅に泳がせた構図でローの板で張り合わせて作った作品です(八十一年発表)、写真です。平和賞受賞しました。毎年自由美術展会期中彫刻部事務所の当番が有り知人、友人で当時は何時も賑やかでした。遠慮がちな友もアルコールの上がるにつれ議論も高まり、独特の雰囲気に変わります。ある会員の友人(皮膚科の医者)で毎年長野から楽しみにして下さった方も居ました。新国立美術館に移り館からの通達で飲酒が禁止となり、すっかり静かな事務所に変わりました。一方会員会議で夜の帰りはいつも五人〜六人のメンバーが一緒になる事で、誰となく行く先が決まって池袋「さんご」が定番で一杯入ると遅くまで思うままの議論で盛り上がり、良い酒場でした。入口の奥に我々会の先輩で木内岬氏作の女の首像が有り、奈良中宮寺弥勒像の朋を思わせるブロンズ像で、氏の秀作と思います。昭和も終わる頃から一人〜二人と帰る仲間も少なくなり、人生の縮図を感じ帰りを急ぎました。その頃で思わぬ変化が、平成の始め頃から感じられます。若い作家で鉄の仕事の展示が具現化しはじめた事です。若者の率直な制作行動を後輩達が後に続き、切磋琢磨して十年〜十五年位続いた後の今は少し寂しい次第です。新国立美術に移り明るくサロン的な展示雰囲気に甘んじる事無く、審起を願う者です。

現在・過去・未来・・・

足 立 龍 男

「灯 a light」 足立龍男

東京から名古屋に移り住んで46年経った。1952年戦後生まれの私にとって物心ついた頃の東京での暮らしは三鷹にある国鉄の長屋寮、野原と畑、バラセンに囲まれた広大な敷地の中、巨大な倉庫のような建物のある、あれは戦闘機の製造工場だったか・・・。目の前には結核患者の隔離施設が点在した不気昧な病院が在ってその周りにも又バラセンが。その異空間の魅力には抗えず日々敷地の中へ探索に・・・。私の中の戦後風景。

美術界は1945年以降戦後の混乱期の中、様々な既成団体復活の動きがあった。民主主義美術を謳って1946年に結成された日本美術会が第1回アンデパンダン展を開催。翌1947年無審査を建前として民主化運動を起こし推進しようとした。各会の絵画上の主義主張を示す特別な場であったようだが、抽象、フォープ、シュルレアリズム等幅広い表現方法を内包しヒューマニズムを掲げた自由美術はイデオロギー色の強さでは他の会とは一線を画した特異な存在として認知されていたと思う。心同じくする多<の作家の参集がそれを証明している。自分が自由美術に引き込まれた要因も、言うまでもなくその頃の自由美術の先達が残した、歴史に残る、数々の作品、その魅力に取り憑かれたからである。

今日を迎えるまで多<の美術運動や価値観、美意識の転換を繰り返し進化してきたが、近年中国の美術市場で日本人作家の尋常ではない評価や、その制作に対する考え方、手法が、紹介され騒がれたりもして情報化社会の中、嫌でも耳に入ってくる。国や時代、文化そして経済の壁の溶けた時代の潮流は狭い日本ではどうあっても避けられない。自由美術であっても次の世代に引き継ぐ浄化作用を繰り返し進化を続けることが出来なければ飲み込まれ消滅してしまうだろう。先達の貴重で偉大な教えを基にプライドだけを以て押し進めても、表現手法や価値観の変容を受け入れることが出来なければ若い作家の参入は得られないだろう。高齢化と共に良き描き手か消えていく。寂しく、悲しい。会全体の空洞化が進んでいる。戦後、表現する事に飢え、表現する事が必然としてあって、表現する事に純粋に価値を見いだそうとしていた熱気ある時代の価値観は今は見あたらない。

今、愛知ではトリエンナーレ開催がかまびすしい。美術、音楽のみならず写真、演劇、環境芸術などを含んだ総合文化事業だ。膨大な予算を付け3年ごとに開催予定の街興しだ。いみじくも私に向かって“画なんか描いている時代じゃないんだよ”と言い放ったアートクリエイターと称する作家達の元気が良い。表現もコンピューターや科学技術を用いた、境目の無いボーダレスの世界だ。発表の場も美術館やホールのみならず昔の地場産業が寂れ、今は空き家となった小さなビルや倉庫がその主戦場であり街全体がパフォーマンスの舞台だ。時代は違えど何かに挑戦しようとする夢追い人は既成概念を否定し時代をリードする。

ともあれ、公募展は戦後の美術界を引っ張って来た原動力であり、発表の場に飢えた作家の受け皿となって、絵画上の問題のみならず社会問題を提起して来た。それぞれの団体に主義主張があってメディアが取り上げ、広く大衆にアピールするための媒体であった。しかし今はネット社会の中で個の情報は簡単に得られ拡散する。ネットの中で作品を発表し評価され売買が行われる。時代はあまりにも早く流れ変化している。若者が公募から離れ個々に発表の場を求めチャンスを得ようとする大きな理由でもある。私は作品は継続した思考と感性の中から個が生み出すものと考えるが、今は全てには当てはまらない。主義主張が薄れ存在の意味が見いだせなくなった公募展の役割とはなんなのか今一度考えてみる必要がある。

1 0 年前の夏

日和佐 治雄

「賢人圖」色即是空 日和佐 治雄

昨年の6月、長い間住んだ姫路を離れ、故郷の大分に転居しました。

荷物を整理していると、就職して間もない頃のグループ展の案内状(高校時代の同窓が大分に集まってやっていた)が出てきました。その3回目の案内状の挨拶文に、私は、

「私たちは働く者として仕事の合間に絵を描いている。疲れた体にムチ打って筆をにぎる時、ふと頭をよぎるのは、“私はなんのために描いているのか”という問いかけです。…」といった書き出しで、キャンバスに向かう時の思いを述べていました。

絵を始めたばかりの頃だから、気負いの目立った文章になっているのは仕方ありませんが、その頃は、靉光や松本俊介など異端と呼ばれた画家たちの生き様に共感し、憧れにも似た感情で、画集の暗く濃密な作品を繰り返し見ていました。

そして、苦労して描いた作品を、高揚した気持ちで仲間とともに展覧会場に陳列した時の思い出は今も鮮明です。

ところで、

誘われて、自由美術関西展に迷いながら出品したのは10年前の夏です。

その会場には100号ほどの作品が整然と陳列されていました。歳が歳だし、団体に入ると自分の絵が描けなくなるという思い込みもあってためらいましたが、関西展の会場に漂うてらいの無い作風に親近感を覚え、自由美術協会への入会を決めました。

次の年の春、神戸で毎年開催している大阪支部の「赫展」に初めて出品しました。

広く美しい会場で作品の陳列作業を手伝っていると、絵を始めた頃のグループ展の会場で感じたような、何かしら新鮮で形容しがたい思いが心の奥にわいてきました。

掛けられた作品はどれも力作で、出品者の誰もが忙しさにかまけず、時間を惜しみながら制作に励み、見応えのある作品を創り上げていました。

前述した挨拶文の、「なぜ絵を描くのか」というありきたりで厄介な問いに対して、当時の私は、「がむしゃらに描くしかない」と答えて文章を結んでいます。

しかし、私はその後、がむしゃらになることもなく、勤めの合間を縫って遠ざかってしまわない程度に制作してきましたが、大阪支部の方々が、長い年月、鋭意制作に励んできたことを目の当たりにして頭の下がる思いでした。

それからは、本展や支部展・関西展・グループ展など展覧会に追われる日々が始まり、支部の会合や展覧会で集まればワイワイガヤガヤ、気が置けない仲間との忌憚のない会話に心を弾ませました。

大阪支部の方々との交流は本当に楽しいものでした。

あれから10年、故郷の大分に居て「今の自分の制作はどうだ」と振り返ると、自分の仕事を着実に推し進めているとも言えず心許ありません。

いつの間にか健康に気を遣う年齢になってしまいました。もうあの若い時代の清新な情熱を取り戻す元気はありませんが、故郷の空気の中で、もう少し「自由」に、足元に目を向けながら制作に励みたいと思います。

封印された記憶・途上にて

よろず ふきこ

1996年冬。そのように思える風景に出会ってしまった。40歳代~50歳代にかけて、アジアを旅しインドに熱中していた昭和の時代があり、その中で藤原新也のエッセイや写真集を貪るように読んでいた。「全東洋街道」「インド放浪」「チベット放浪」「逍遥游紀」「インド拾年」「メメント・モリー死を想えー」などなど。その中の写真集「メメント・モリ」の1ページに「こんな所で死にたいと思わせる風景が一瞬目の前を過ぎることがある。」と1枚の写真にコメントされていた。「メメント・モリ」とはペストが蔓延り、生が刹那、享楽的になった中世末期のヨーロッパで盛んに使われたラテン語の宗教用語であるが、その写真は穏やかな農村風景だった。空と砂の他何も無い広大な砂漠、熱帯の植物に絡み付かれ破壊され尽くされた遺跡、荒あらしい風景の中を旅した後に辿り着いたミャンマーのパガンで丘の上にあるシュエサンドー寺院から眺めた光景にまさに同じ思いを感じた。

地平線の彼方、見渡す限り視界一面に立ち並ぶ仏塔が夕陽に映えて一瞬極楽浄土を感じ、東洋人の心を自分自身の中に認識した。今にも朽ち果てようとする千塔、万塔の仏塔群は暖かな柔らかい光に包まれていた。立ち去り難く茫然と眺めていると極楽浄土と言う未知の世界が存在するとしたなら、このような暖かく柔らかな光に全身を包まれ、たゆたって居られるのだろうかと想像した。以来私の心の奥深くに「光」が大きなテーマとなり、観た世界、感じた世界を黄金色で表現している。

通り過ぎた過去の記憶ー風景、場所、出来事、人々ー。それは再び戻って来ない出会いや出来事の集積。私の人生そのもので作家としての殆どの部分を自由美術が占めている。

1961年秋、美大生だった頃、京都市美術館に巡回して来た「自由美術展」で観た麻生三郎作品に魅せられ初出品、入選したのが始まりだった。当時、京都に住んでいたので京都事務所にお世話になった。毎月1回、京都大学近くの八木古書店の部屋をお借りして作品を持ち寄り合評会があった。先輩の皆さんから厳しい批評があり、制作の技術的な事のみならず、発想の段階から人間としての思想に至るまで大切な事を教えて頂いた。20代から30代にかけての幸せだった時代、あの頃に作家としての自覚が芽生え制作の原点となっている。

大阪に転居して大阪事務所のお世話になり始めた30代後半、大阪には長老から先輩、私のような若輩まで大勢のメンバーが居られて活発に活動されていた。隣の都市でありながら京都とは異なった自由な雰囲気が漂っていて解放された気分を味わった記憶がある。

大阪で40年近くも在籍していると、すっかり古株になり会計や「自由美術関西」の冊子編集を任されるようになった。冊子の編集は2008年~2015年まで8年間続いた。最初は吉見敏治氏のアシスタント的な役回りから、編集など一度もした経験の無い私にいろいろ教えて頂き勉強させて頂いた。「自由美術関西」を通じて関西展に出品されているメンバーの活動を発信。冊子を通して関西のメンバーのみならず、首都圏、地方の仲間の方々との交流が生まれ友情を深めることが出来たのは大きな財産だと思っている。

現在 現代美術系グループの「互次元」や「姫路城現代美術ビエンナーレ」の作家の皆さんとも交流し、国内、海外、のグループ展に参加して活動の場を広げているが自由美術が私のホームグランドと思っている。

制作、発表を続けていくには年齢的な限界もあるが「これが私の作品!!」と言える最高の1点が完成出来るように精進していきたいと思っている。

私と自由美術(大川美術館で考えたこと)

石 井 克

大川美術館は元ダイエー副社長であった故大川栄二さんが収集した千二百点あまりの作品を平成元年に寄贈してつくった美術館です。現在七千点あまり収蔵しています。

大川さんの絵の集め方は、「絵は人格である」「あきた絵ははずす」大変主観的でシンプルなものです。松本竣介「ニコライ堂の横の道」にであい、その絵のとりこになり、これがきっかけになって収集がはじまったのです。大川さん独自の解釈で美術の歩みや一般的な知見とは離れて有名、無名に関係なく収集しました。その作品の多くに自由美術に関係した人の作品があったのです。

私は友の会の仕事をしているので、今年になって三十回近く訪れています。会議、催し物、展示手伝い、美術館関係の人、知人と会うなどなど・・・そのたびに展示されている作品をみています。この二十八年間にどのくらいみているかわかりません。展示の時私があこがれているエルンスト「森(月光の中のモミの木)」ルドン版画集「悪の華」、ジャコメッティ「デイエゴ」など小品は手にとってみられます。

収蔵作品、展示してある作品のなかで、自由美術に関係し、私の心のひだまで残っている作品は松本竣介「街」、靉光「風景」、山口薫「着物の十字架」、長谷川利行「二人の女」(自由美術ができる前、一九三〇年協会出品)、浜田知明「初年兵哀歌」、麻生三郎「としより」、オノサトトシノブ「作品(赤とオレンジの色)」、瑛九「自転車」、小山田二郎「鳥女」、井上長三郎「紳士」、吉井忠「下北風景」、大野五郎「海沿いの二つの道、襟裳岬にて」、鶴岡政男「赤ちゃん」、野見山暁治「人」、難波田龍起「生きものの神話」など枚挙にいとまがありません。それも一点でなく数点、松本竣介、浜田知明、難波田龍起、オノサトトシノブは五十点にも及ぶ作品があります。そのなかから三点とりあげてみました。

<街が展示していなかったのは他の美術館に貸し出した半年あまり>、私は二千日近くみていることになります。大川さんは青く静粛で何度見てもあきない。何百回みてもあきないと口をすっぱくして話していました。私も同感しています。竣介に関しての講演会、座談会などなど・・・数かぎりなくありました。この絵には何が描かれているか、どういう人の影響があったのか、造形上どんな風に出来ているのか、竣介はどういう人間だったのかなどということに目をうばわれていることもありましたが、いまはただ透きとおった美しさにひかれています。

いま展示していて一番気に入っているのは靉光「洋型」、長谷川利行「二人の女」です。並べて展示してあります。展示場のすみっこですが、私には特等席にみえます。二人の作品もいつもわくわくしてみていました。展示する機会も少なく、まちに待ったものでした。その二点の展示作業を私がまかされたのです。二つの作品を手にとってふるえながらすみからすみまで・・・この一年間そのままうす明かりの中で静かにあります。みている時間は二・三分のこともあるし二十分、三十分のこともあります。描き方はちがいますが時代とまっすぐに生きている二人の心のなかがみえるような気がするのです。

足利市立美術館で、画家の詩、詩人の絵という展覧会がありました。長谷川利行「靉光像」と詩がありました。

靉光に

昼明るき街角がある

凡そ 歩き疲れて来る街角がある

街角に昼の電灯は点らない

しんじゅくのまるやの

女あるじが油絵を描くから

と云って

そのキャフェで

麦酒を飲む

この絵と詩にであったあと二人の作品が更に輝いてみえます。あきないのです。

大川美術館の絵にみられる特色は人格の表現であり、めざしているところは人生の真実である。たぐいまれなポエジーである。これこそ「自由美術」の底流を貫くものではないかと私は思います。

私もそういう絵を描きたい。

自由美術とともに歩んで

森 田 廣

正規の美術教育を受けず、時偶地方画家の指導を受けたものの我流の出発であった。

初出品したのは1963年。年齢は30代の終わりにさしかかっていた。当時「みづゑ」等の美術雑誌には公募展作品が常時掲載されていて、中では自由美術の作家が脚光を浴びていることが多かったと思う。偶々麻生三郎・糸園和三郎等の生の作品を見たこともあって、確かな自覚による出品ではなかったものの自由美術展に応募、幸運にも初入選を果たした。

数年後、偶々東中国展の会場に鶴岡政男氏が来訪されていた。鶴岡氏はその年、松江市で個展の企画があり、かなり手筈が整っていた。氏を囲んでの話の途中、「君は安来に住んでいるそうだが、松江に行ったときは僕がボンゴを打つから君は安来節を唄ってくれ」と、いかにも旧知の間柄のように話しかけられた。戦後美術を代表するような大画家が、新米の出品者に気さくに声をかけられたことに自由美術の大らかな空気を感じたのだった。何故か個展は中止になり、氏のボンゴは聴けなかった。後年、ある先輩の作品の前で「面と面をつなぐ部分が大切だ」と説いておられるのを聞いたが、今もって達し得ない問題である。出品を重ねるうち、自由美術を選択したのが間違いでなかったことを確信し、今に至っている。1968年会員。1990年平和賞を受賞。

制作の度ごとに描き切ったと思うことがない。制作の半ば、絵が逃げる。追っかけるという思いで半世紀を超えた、会員となって5〜6年経った頃、井上長三郎氏から貰った指針がある。「君は障害をもつ(30代前半に両腕切断)ゆえ、制作がままならぬ思いを抱えているかもしれない。画作りの技なら君よりうまい絵描きはゴマンといる。君は画作りの技術をめざすべきではない。だが、君には君にしかないものがある筈だ。その表現をもとめるべきだ。それが君を生かす道だ。技法へのこだわりを捨てデッサンを絶やすな」と。極めて貴重な助言であり、励ましである。が、実に容易ならざる課題である。「デッサンとは何か」それは先年亡くなられた八幡健二、一木平蔵の両先輩からも追求の努力を求められていた。内なるコンセプトと造形センスのギャップが埋まらない。飾らぬ自分をという思いがあるが、造形性が甘いものであってはならない。「自分にとっての絵とは」「自分らしい絵とは」の問いかけを繰返すばかりである。

既に90歳に届いた。精一杯努めるつもりであるが、作品が展示に相応しくないなら退くべしと考えている。来し方を振り返り、多くの先輩や画友に背を押していただいた。とくに関西展、東中国展の諸兄姉には励まされてきた。感謝申しあげる。

個人的なことはここで筆を擱きたい。

戦後70年を経て、戦争体験をもたない人がこの国の大部分を占めるようになった。憲法第九条を踏みにじろうとする政権の動きが露骨である。美術は政治思想のプロパガンダの具であってはならないが、自由美術の反権力の姿勢は絶対に崩してはならないものである。それが貫かれるのなら、時代を反映する、或いは先取りする様式の展示があっていいと思う。

自由美術80周年を祝す

谷 本 重 義

私が30代の頃の話だが自由美術は憧れの団体でありそこに入選した喜びを感じていた。毎年10月末が自由美術展の最終日だった。上野の都美術館をあとにして夕日に照らされながら上野駅に向かうのだが妙に満足感と開放感に足どりが軽やかだった。今年もいい絵が描けた。それは独りよがりの至福であっても四国から東京に住むようになった自負のひとかけらであろうか。電車に揺られて立川のアパートに帰った。

88歳の米寿を迎えた私は故郷香川に還って40年にもなる。自由美術展には毎年出品した。永い間鍛えられ磨かれて自作の数々を今は画集を編纂すべく整理している。遠い昔1973年新宿紀伊国屋画廊で個展をした。カタログに我が自由美術の井上長三郎先生に文を戴いた。

『谷本の作品に登場するあのシニカルな紳士たちは文明開化の錦絵から抜け出て来ました。これは超現実的な興味をそそります。・・・明治と今日、肯定と否定・・・そしてここには隠された風刺が威力をもちます。彼の好んで描く村の祭日、女義太夫、ちんどん屋、夜店にならぶオモチャ、天狗の面、おかめの面、ヒョットコの面・・・この色どりや形態にはどこか彼の故里四国に伝わる農民の手になる民具のにおいがします。この土俗性と云いますか庶民性は大きな魅力です。このモチーフは必然的に在来の油絵からの脱出をそして彼に今日の独特な技法の展開を可能にしました』。

来年4月に坂出市かまど大ホールで私の米寿と画集出版記念を併せて自選展を予定しているのだが井上先生の文章の指摘とその後40年を経た自作にブレがないかを眺める楽しみもある。

ここで米倉守の評伝『中村彝−運命の図像』の一部を書いてみよう。「画家の一生は初期で定まる」と私は思っている。若い時期にすぐれた作品を残していない人は生涯作り得ないかも知れない。作家の本質は20歳代でほぼ定められてしまう。画家はその自らの枠のなかで、農耕が繰り返し繰り返し、死んだものを再生してゆくように自分を耕して行くしかない。初期に質の低い画家は、生涯その低い内容のなかで仕事をするしかない。人間は年齢を重ねるごとに大きくなってゆくということもあるかも知れないが絵画にその種の段階的なものはないだろう。高いか低いかである。いいかえれば初期の美は初期の美、中期の美は中期の美という完結した姿で存在する。初期が生涯を決定するように、晩年が初期に通じるという二重性はあるだろう。晩年に大成した作家がいるとすれば、それは初期も、中期も質はすぐれた作品を残しているにちがいない。人が時代が見抜けなかっただけの話だろう。

自由美術の創設80周年、多くの優秀な画家が去来しました。立川時代西八郎を中心に三多摩自由美術で活躍した同志も数少なくなりました。今は自由美術香川支部川添正次郎支部長のもと14名で奮闘中。市村力、麻は鬼籍の人、悠久の画家となった。

さて私の画集は油彩100を掲載、気持よく描けたものを選んで東京時代、帰郷前期、晩年の三部に編成。一画家のエトワスが、制作には作法と流儀がそしてちょっぴりミステリーが利いていればよしとする。自作をひと掴みにして心静かに味わってみたい。

自由美術と共に

坂 内 義 之

自由美術協会編集部より「自由美術展80周年記念特集」への原稿依頼があり、どうしたものか、下手な文章で書いていいものか?今回は遠慮しておこうかと迷いつつ、まずは書くだけは書いてみようと決心しました。

私の自由美術との最初の出会いは高校の美術の授業と部活動で自由美術協会会員だった岡本実氏に教えてもらったのがきっかけです。先生がご逝去された時には弔辞を読み、三重の自由美術出品者の会「うつなみ画会」と自由美術三重地方事務所を引き継ぎました。それから生涯自由美術とのお付き合いをすることとなりました。

高校卒業後、多摩美術大学に入学、自由美術協会会員の末松正樹氏やゼミでは美術評論家の坂崎乙郎氏に指導を受け、四年生の時に自由美術展に出品入選しました。当時、井上長三郎氏、西八郎氏、藤林叡三氏、上野省策氏等の作品が展示されていたように記憶しています。何回かの落選を経験して35歳の時に会員推挙の知らせを受け、会員になったことが嬉しくてあちこちに「会員になりました。ぜひ鑑賞を」と招待状を送り、十日程の休みをとって一般審査、会員審査、展示作業に参加。さて自分の作品はと、会場で自分の作品を探していると井上長三郎氏が会場を巡回してきて、私の作品の前で『この作品はどう、ちょっと駄目じゃないの」と会場から撤去してしまいました。非常に惨めな思いをしつつ、会場を後にして熊野に帰って来たことを今でも鮮明に覚えています。熊野から来たもう一人の撤去された人は怒って自由美術協会を退会してしまいましたが、私は、忍耐強くコツコツと制作に励むのも才能の一部と自分に言い聞かせつつ出品し続けました。その後は撤去されることはなくなりましたが二段掛けの上の段に展示されるなど満足のいく作品が出来ずに五十歳になっていました。

大きく変わったのは、五十歳の時でした。母が脳内出血で倒れ母が介護していた脳性小児まひ(要介護5)の私の兄と寝たきりになった母を同時に介護するようになった時でした。母が倒れると同時に、学校に休職願を出し、一年後には退職願を出して介護に専念し、その時に、これからは絵描きとして生きていこうと覚悟を決めたのです。徐々に意識の中で今までとは違う変化が現れてきました。それまでの自分は教員が主で片手間に絵を描いていたように思います。『悟りとは覚悟なり」と今では五十歳で退職して絵描きとしてひたすら前を見て制作できたことに満足しています。長く生きていれば予測できないことが起こります。いいことも。悪いことも。そんな予測できない出来事にうまく対処して自らを変えることができたと感じています。

次に自分の中で変化したのは2011年3月11日、東日本大震災がありその年の自由美術展では多くの人が震災をテーマに作品を発表していました。力量不足でどう表現していいかわからず、表現するには数年かかってしまうと感じていた時、同年9月に紀伊半島大水害による大災害が起こり、海岸一面が瓦礫の山となりました。これからはもう描くしかないと感じ毎日瓦礫の山を見てはひたすら自分の視点で制作に励みました。この時から少しまた意識に変化が表れてきたように感じています。

いつしか半世紀以上、自由美術と共に歩んできました。これからも、熊野に根差し、内面を掘り起こし、そこから生まれる苦悩や悲しみ喜怒哀楽を独自の視点で、より高みを目指して少なくなった人生を全速力で取り組んで行きたい。

感性を大切に情緒に流されることなく、心の器である脳の前頭前野を鍛えながらひたすら制作に励む毎日です。

絵とともに・・・80才を過ぎて思うこと・・・

十 時 良

「空の叫び」 十時 良

「日本の洋画の不幸は、フランス派を主流として展開したためである」と、評論家の海野弘氏が、昔の美術手帖(具象絵画の現代)に書いているのを読んだ。

フランスで勉強した人達が日本の洋画の基礎を作ったことは事実。彼らは「いかに描くか」といったフランス風の絵両理論で、技法を中心に感性や絵の方程式を、目本の洋画として開拓発展してきたのである。ジャンルや流派が生まれ、歴史になった。

しかし、表現上のことよりも、描く以前の動機とでもいう「なにを描くか」といったことに、関心をもった人達もいたのである。

海野弘氏はアメリカ派といっているが、彼らはフランス派のスタイルや技術だけに影響されることなく、描くことの意味や人間の生き方、描かれる内容に重きを置いた。国吉康雄や麻生三郎などはその代表であろうか。

好き嫌いは別にして、現実や生活を絵づくりの根底にした人間的な表現には共感する。

不幸を嘆いた海野弘氏が言うように「フランス派」の「いかに描くか」「どのように描くか」が主流でなく、「なにを描くか」といった人間臭さが主流だったら、現代の日本の絵も違った発展をしていたのではないか…。

「洋画の不幸」など考えたこともなかったので大変に興味をもって読んだ記憶がある。

アートの価値がゆらいでいる感がある。昨今の現代絵画のなんでもありの状況の中で美術の原点が見えない…私だけが感じるのか。

「いかに描くか」といった表現過剰主義や、自分の世界だけの自閉的な表現が目についてしかたがない。時代や科学の発展に伴う成熟した社会現象だという人もいる。社会が進歩すると人間は自閉的になるのだろうか…。

美術史上でも表現やスタイルを問題にし過ぎて、そこには描かれた人間の生き方や、描かれたものの内容、意味は、美術史の外に置かれている。

創る行為は「作者の言いたいこと」が原点である。何を発言したいのか、なにをつくりたいのか…発想時の意志が見えにくい。

感覚に偏ったものが多く、アートが無言化したとも言われる。(自分の作品はどうかと言われれば、なにも言えないが…)

「言いたいこと」を考えると、メッセージ性や絵画性のことが話題になるが、むしろ今の絵はメッセージが少な過ぎるのではないか…

観念化されない、「言いたい」メッセージがもっと自由で個性的に見えていい。

人間的かどうかは別にして、戦後アメリカで生まれた抽象表現主義の作品には人間の匂いが強かった。

奔放に流動する筆触(タッチ)で、絵具の滴りや混沌とした空間をどろどろとした内面としてぶちまけ、衝動の姿を抽象化した。

いまだにその流れを見せている表現も多い。

しかし、難解でエリート意識が強く、大衆から離れていったと言われる。ポップやアクションも加わって、表現はなんでもありの21世紀を迎えてしまった感がある。人間の内面にせまる「なにを描くか」の考え方も混沌とした状況の中で展望が見えないようだ。

私は57年前に自由美術の会員になった。

82才になった今だから「いまの絵」に不満を感じるのである。老化現象かもしれない。(自分の作品も含めて…)

自由美術は作品中心の会で、組織も大変に民主的であった。今も変わっていない。

若い頃は公募展全盛の時代で、描く意識や目指すものに迷いはなく、絵の世界に心から燃えた。自由美術は生きがいであり、心の広がる世界であった。今さら気にすることもないのだが、団体展はこれからも続くのだろう。

しかし、公募展や団体展の時代は終わったように思えてならない…。 (2016年5月・ととき)

自由美術展に出品して

藤 本 忠 彦

自由美術展に出品し始めて60余年の歳月が流れた。よくもまあ出品し続けられたものだと、つくづく思う。

出品のきっかけは、大変単純である。今にして思えば、無謀といおうか、若気の至りといおうか、友人の「俺、自由美術に出してみようと思うんや」の一言だった。結局、その友人は出品するのをやめたので私一人が出品したという次第で・・・。大学4年生の夏のことだった。

結果は見事の落選だった。

翌春、当時大変「せまき門」だった中学校の美術の教師になんとかなることが出来た私だった。美術の教師が絵を描くのは当然だろう、生徒に絵を描く姿を見せるのもいいだろう。と、夏休みを利用して制作し再度、自由美術に挑戦したのだった。自由美術がどんな美術団体でどんな画家がいるのかなど全くの無知で、とにかく去年落選したんだから今年こそ、といった単なる負けん気だけで出品したのだった。その翌年も・・・。こうして出品し始めて4回目だったか5回目だったかでやっと、とってもらえたような訳だった。1958年・第22回展のことである。

巡回展で、美術館の第1室に並べてもらって大変晴れがましくも嬉しかった記憶がある。

山を題材にしてやや抽象化したもので、構図とマチエールに苦心した覚えがある。

新米教師の当時は月給は安く、その上2回に分けて支給されていて、下宿代と食費を差し引くといくらも残らず、とにかく画材を買い、絵にして東京へ出品するのがせい一杯で、入選した自分の作品を見に東京まで出かける余裕は全く無かった。

そのうち、京都支部の会合にも顔を出すようになり、竹中三郎、新見孝らの先輩諸氏がそれぞれに自分の制作上の考えを持って作品に向き合っているということなども知るようになる。

秋の公募展、それの延長としての巡回展だけでは物足りない、もっと作品発表の場を持とうという気運の中で「京都支部」としての作品発表の場として「京都作家展」が始まったのがこの頃である。京都の街のど真ん中四条通りの河原町を少し西に京都府のギャラリーがあり、それが会場だった。この「京都作家展」は、会場は転々としながらも、その後ズーッと続いて今日に至っており、京都支部の仲間の作品発表と切磋琢磨の場となっている。

更にその数年後、1962年には「自由美術連合展」と銘打って関西を中心とした自由美術出品者の合同の発表の場を持とうということになり、京都市美術館を会場にすることになった。この展覧会も「「自由美術関西展」として名称は変わったけれども、現在まで続いている。

東京での「自由美術展」を観ていない私には全くもって「目からうろこ」の出来事であった。京都という狭い視野から「関西」という広い作家集団の実態に直面したわけだから。連合展には関東の自由美術出品者による作家集団の参加もあったりして大変熱のある展覧会となっていた。これらの作家たちの話の中から、そして作品から多くを学び、私の自由美術に対する認識がすこしずつ深まっていったように思う。

新米教師の私であったが、当時は教員組合に入るのが当然の時代であった。私もよく組合の会合や、デモに参加したものだった。反「破防法」のデモでは警察官隊に追われて京都駅まで逃げた記憶もある。「血のメーデー」の事件のあったのもこの頃のことである。占領軍の指令で誕生した「警察予備隊」が「保安隊」となりさらに「自衛隊」にと改組されようとした時期でもあった。公害の走りである「ヒソミルク事件」が起き、続いて様々なかたちの「公害」が発現することとなる。国外では「ベトナム戦」が長期化していた。

こうした社会のありようは私の作品にも徐々に影響し始めていた。社会的動物である人間のありようとその人が営む作品とが無関係であるはずが無い。ドラクロアやドーミエに惹かれるし、シケイロスやベン・シャーンにも魅せられる。そして、靉光とその流れを汲むであろう広島の灰谷さんの作品に共感していた私である。「山」や「工場」などを対象とした表現の中に「ひと」が入る込むようになる。ベトナム戦をテーマにした「あらし」が「佳作賞」に選ばれたのもこの時期であった。1966年・第30回展の時である。これに先立って、1964年、自由美術は会員審査に対しての意見の違いもあってか分裂することとなる。

こうして、袂を分けた主体美術が誕生したわけだが、このことで自由美術の性格がより明瞭に焙りだされることになったように思う。京都支部でもこのあおりを受け、主体のほうに移った者もいて、支部のメンバーもかなり少なくなり存続も危ぶまれた。が反面、自由美術に残った者の意識も改めて鮮明になったのではないだろうか。

こうした事情もあってか、お情けでか、二度目の「佳作賞」と共に翌年、会員に推挙される。1977年・第41回展の時のことである。初入選以来約20年も経過していた。こうして、会員になったのではあるが、会員としての責任というか自覚というか。私の中の何かが芽生え、動き始めたような副作用も働いたようであった。

政治や社会のありようの中で破壊されていく人間そのものの現実に対する「疑問」や「憤り」を画面の中にどう取り入れていくかが私の制作課題となっていった。「蝕」や「いけにえ」という今に続くテーマを追うことになる。

今、この時点でも、我々は試験管の中に放り込まれていて、どう反応するかと試されているのではないかと思うような、様々な出来事に遭遇している。

宗教的理念の対立に由来するのだろうか、世界の各地に広がるテロの噴出。内戦に伴う多数の難民とそれへの対応の問題。 身近なところでは親による子供への虐待。 高齢者の増加に関わる介護その他の諸問題。病気や居眠りによるのか、暴走する自動車。 保育所が無く途方にくれる親。 津波とそれに伴う「原発事故」の未解決、未処理の現状。日本の近海ではまもなく大きい地響きが聞こえて来そうな気配、にもかかわらず粛々と進められている原発の再稼動・・・。一極集中の米軍基地。 着々としかも音も無く忍び寄る戦争の足音。さらに・・・・・・。

こうした、社会の「今」に対して、ただ単に「私は絵を描いています」でいいのだろうかと自問する昨今である

そして、今年も「京都作家展」が府立文化芸術会館で開かれた。京都での今年最初の発表の場である。さて、どんな作品が並ぶのか。浜田夏子さんや福田 篤さんのベテランの転入に加え、若い人たちの出品も増えて、活況を帯びてきた昨今である。大いに期待していい。

私は「イキテヰルモノタチ、今」をテーマにこの劣悪な環境の中でのたうつ「ひと」を含む「イキモノタチ」がそれでもなお起き上がろうともがく現実を絵にできないかと80号にぶっつけてみた。

折りしも、賀茂川河畔では桜が満開である。

自分の制作と自由美術、彫刻の普及

吉 田 光 正

自由美術展出品の中で創作を磨き深めました。私が自由展に初出品したのは1976年の35歳の時で比較的遅い出発です。それまで毎年展覧会を拝見していて、同じ美術大学の先輩がいたこと、彫刻部のある公募団体の中で自由美術展会場が一番魅力的で優れた彫刻が一杯ありました。会の趣旨がすばらしいのと、其の運営も理想的に運営されていたことなどに引かれたからです。会員同志それぞれが対等平等で民主的に運営されています。それはわたしが会員になってからよく理解できました。彫刻部も60人ぐらいを維持しており会員全体が交流できる理想的な数であると思っています。40年の年月の間には少しずつ入れ変わっております。何より会員一人一人が対等で上下を作らずにそれぞれが真剣に創作に取り組んでその時の力作を展覧会に出品して、切磋琢磨して作品で勝負しています。其の姿勢がすばらしいです。日本でありかちな肩書の上下や師弟の関係で左右されることかありません。その関係は理想であっても実現はなかなか難しいのです。自由美術は作品本位でそれぞれが勝負しています。優れた良い魅力的な作品を造ることは非常に難しいことです。それは地道にしかも謙虚に自分の創作目標としている課題に取り組み、より深めていかなければなりません、言葉では簡単ですが実際の創作は非常に難しいです。私か彫刻を始めた1960年代は絵画を含めて抽象主義が全盛の時代です。又、彫刻全休の中で石彫を中心に制作している作家はほんのわずかでした。しかし世界の彫刻の歴史を眺めた時石彫が圧倒的であったことも知りました。また、当時の日本の現代彫刻を見たとき技術的には優れた作品が一杯ありますが彫刻のダイナミックスさや強さが足りないことにも気が付きました。具象彫刻は特に其の様に思いました。しかし日本の彫刻の歴史は仏像ですが飛鳥、白鳳、天平そして鎌倉時代は世界に誇れるダイナミックスさや強さを持っていることなどからも学びながら現代彫刻を創ることになりました。石彫を中心にした彫刻をやろうと思い創作に取り組んできました。また、市民の中に彫刻を普及させるために街中の公共施設にひとつでも多くの彫刻の設置を目標に取り組んでいます。これは自分の彫刻に限らずに藤岡市出身の星野宣(1906〜1990)柳原義達など他の人の彫刻を建てるということでも努力をしてきました。私自身今日までに公共施設に70ヵ所に、海外もオーストラリアのパースのカーティン大学、キューバのサンチャゴ・デ・クーバ市に設置してきました。石彫を中心にやり始めてから年月は経ち今日では現代社会全体にとって文化芸術の果たす役割は非常に重要であると言う認識はできてきましたが、まだまだ彫刻に対する理解は進んでいません。野外彫刻もだいぶ多くなってはきましたが。市民が彫刻に接する機会がまだまだ少ないからです。

もう一つは彫刻制作者と愛好者を増やすことです。1982年に群馬彫刻研究会を創立、共同アトリエで毎週一回集まり創作の指導研究を行っています。1、モデルをおいて彫刻の基礎を十分身につけること。2、彫刻研修会で日本の古典や世界の彫刻の歴史や現代彫刻から学ぶ美術館巡り。3、現代作家から直接学ぶアトリエ訪問、佐藤忠良、高田博厚、柳原義達、堀内正和、峰孝、鈴木政夫、西常雄、北村隆博、池田宗弘などの作家たちです。創作技法や創作の造形哲学など作家の人生哲学を含め学ぶことができました。彫刻にかかわる人達を増やす努力をしています。

団体展賛歌

竹 下 馨

私は1967年に自由美術の会員にして戴いて今年で49年、来年は50年になります。そして今年は85歳になりました。

私は郵政省(今はゆうちょ銀行)の公務員でした。従って、生活はもっぱらその給料に頼り、退職してからもその共済年金で暮らしているのです。

会員にして戴いてから以後、都美術館や国立新美術館で、有名な先生方と一緒に絵を飾って戴いて本当に幸せでした。

地方では、長野県美術展、北信美術展に作品を発表して来ました。長野県展では二回受賞して審査員になり、県展の運営にも関わって来ました。

その他、一般の公募美術展では、上野の森美術館大賞展、日・仏・現代美術展(日本テレビ主催)、文化庁全国県展選抜展や、日・仏・中・現代美術世界展(中国天津美術大学百周年記念展)その他に出品して来ました。その間、中国展では最高賞を、パリでは小さい展覧会で二回賞をもらいました。

私達の年代の青春時代は、戦後の混乱時代で、アメリカを始めとして、フランスやイタリアなどのジャズやシャンソン、ファッションなどが洪水のように流れ込んで来ました。私はフランス映画やシャンソンが好きになり、行きついた先はパリへの憧れでした。

公務員を続けながら絵を描いているうちに、いつの間にか50歳を過ぎていました。どうやらこの辺りが一区切りと思い、54歳の時に退職して翌年二月にパリに行きました。

生活費は退職後に支給された共済年金で充分間に合いました。

パリへ来たからには、五年間は滞在しようと決めていたのですが、一人暮らしの無理がたたって体調をくずし、二年間でひとまず帰国して来ました。でもとこの二年間は本当に楽しかった。パリ一九区のベルビルの安ホテルに居をかまえ、モンパルナスのババンにある「アカデミー・グランド・ショミエール」に通ってデッサンを学びました。アカデミーには日本人もいましたので日常生活に不自由は感じませんでした。滞在中に「ル・サロン」や、「サロン・ドートンヌ」に出品したり、個展も四回開きました。そして、パリは勿論、フランス国内をはじめ近隣諸国の有名美術館や有名画家のアトリエなどを見て廻りました。

帰国してからもパリ病は直らず、結局、57歳から70歳台後半までの二十年間毎年のようにパリに出かけました。持病があっても一ケ月以上の旅行は無理というのを振り切って、その後六ケ月滞在を二回したこともありました。

その間にも自由展に出品をつづけ、東京、パリ、長野で個展をしたり、友人と二人展、三人展をして来ました。パリでは、二年間滞在中の三回の個展を除いて、「エスパース・ジャポン」で三回、パリ唯一の日本語の本屋「ジュンク堂」の二階のギャルリで一回(ジュンク堂は最初サントノーレ通りにあった)個展をしました。2014年には画集を出版しました。

話題を変えて、私が絵を描き初めてから、1980年代末までには日本画壇ではいろいろな変動がありました。

日本画壇に衝撃的な変動を与えたフランスのアンフォルメルが来たのは1956年で、つづく57年には本家本元のミシェル・タピエが「シニファイド・ランフォルメル」をひきいて来日し、銀座の白木屋で新聞社の力を借りて大々的に展覧会を開催しました。衝撃を受けたのは画家ばかりではなく、戦後の日本の美術批評の第一人者の瀧口修三さんや土方定一さんも「従来の批評の尺度では対応できなくなった」として批評の筆をおいたといいます。

以後、日本国内では、新しい芸術運動が雨後の竹の子の如くに生まれて1970年代の中頃まで続きました。曰く、「反芸術」「具体」「ハイレッド・センター」「もの派」「美共闘」などなど、今でも私などにはチンプン・カンプンの芸術活動が続いたのです。

日本国外ではどうでしょう。1960年前後には「ネオ・ダダ」「ヌーヴォ・レアリズム」60年代には「ポップアート」「ミニマルアート」「コンセプチュアル・アート」と続き、1980年代初頭には「パフォーマンス・アート」、そして運命の「ニュー・ペインティング」に行き着いたのです

2016年の五月になって廃刊となった「美術手帖」の1984年二月号に「ニュー・ベインテング現象」についての特集が載っています。この中の谷川晃一さんの文章が面白い。

「ちなみに70年代のコンテキスト主義美術が言語的論理を駆使する批評家にとって、彼等の表現の黄金時代であったとすれば、ニュー、ウエーヴ台頭の今日は彼等にとっては受難、アーチストにとっては解放の時代といえる。」と書いています。

同じ雑誌の中で、編集者のインタビュウに応じている中原佑介さんは「描くということ自体に対する考え方が、ちょっと違ってきているんじゃないか。−非常に落書き風になってきている。もう正直に言うと、これがいい絵で、これが悪い絵であるという判断力を私は失いましたね(笑)」。と言っています。

この頃を期に、石の餅を喰わされているような固くて噛めない多くの美術に関する文章は、次第に姿を消してゆきました。

昔、(1960年代だろうか?)団体展無用論や、団体展の時代は終わったなどという言い方が流行った時代がありました。井上長三郎先生がその頃の文章で、「志しを同じくする絵描きが、自分の費用を出し合って開く展覧会に無用などと言うのは余計なことだ」という意味のことを書いておられたのが記憶に残っています。

美術家連盟で出しているニュース、No.456号は「今、美術は生き残れるのか」という座談会をやっています。その中で、団体展の功罪についていろいろ話し合っていますが、向かう方向としては団体展の存在を支持する発言が多いと思います。美術作品のない美術館、美術作品のない美術評論、美術作品のないキューレイタなど存在しません。国立新美術館は自館の為に美術作品は購入しないのだそうですが、それは団体展などにも美術館の空間を提供するためだそうですね。

日本にいくつの美術団体があるのか知りませんが、全国に結集して東京の諸美術館の壁面に自作を発表している何十万人という有名無名の絵描きがいなくなったら、全国に400ぐらいあると言う国公立の美術館や、美術関係者はどうなるのでしょう。まさか、美術館は、年中年がら、「印象派」や、「エコール・ド・パリ」、アメリカのコンテンポラリー絵画や、国内外の古典美術品などを陳列すればいいと言う訳にはいかないでしょう。画廊や美術出版なども例外ではないでしょう。美穂術団体はいい作家を大勢仲間にして、ますます活躍の拡大をはかり、静かに、しぶとく生き抜いていきましょう。

私はこうして自由美術にたどりついた

竹 中 稔 量

自由美術展が第80回をむかえる。私も昨年(2015年)11月に満80才となり、年毎に体力の衰えを感じつつ作品に向かっています。周囲にも心おきなく話せる仲間が一人また一人と、あの世に旅立って行き寂しい思いでいます。私自身いつまで生きて制作が続けられるのか不安を抱きながら作品に取り組むこの頃です。

思い起せば、60数年前、初めて油彩の道具を手にしたとき(高校1年の終り頃)美術部の部長であったMさん(以前自由美術展に大阪から出品していた)に連れられて、新年のお年玉で貯めたわずかばかりのお金を持ち画材屋へ行き、単価の安い絵具、筆、油、パレットを購入。最初にこれらを入れて持ち運びのできるスケッチ箱を作ることから始めた。これが油彩を始める第一歩であった。

この頃、新制高校は戦前戦中にあった公立中学が地域別は統合され、数校の中学が一校にまとめられて一つの高校となっていた。そのため学校には3・4人の美術の先生がおられた。

自由美術会員の山田光春、二紀会同人の市野長之介、一水会会員の井戸三郎(この頃はまだ一般出品)がおられ、中でも生徒たちから(特に美術部の先輩達から敬愛されていたのが山田光春先生であった。)しかし山田先生は病気療養中であった。しかし私が2年生になり美術部の部長になったあと病が治り復職され、美術部の顧問として、色々と私自身としても、また部としてもお世話になった。この頃名古屋では松坂屋本店の北側にあるオフィスビルの2階にある小さな画廊で中部自由美術の小品展が開かれ、山田先生はじめ数人の高校の先輩たちが出品していた。思えば、自由美術の人たちとの最初の接触であったように思う。

私は1才3ケ月で母を亡くし、祖母に育てられたが、私が6才のとき父は後妻をもらってその義母も私を可愛がってくれたが、7才下で妹、10才下で弟ができ、私は次第に一家の中で孤立していくのを感じていた。義母は私に好きなことをさせてくれた。小学では紙工作、ゴム動力の飛行機、中学では小鳥の飼育、真空管ラジオの組立、この技術は高校生になってからラジオ屋のアルバイトに役立った。そして高校に入って絵画制作の面白さにはまり込んで没頭してしまった。それは1年上のSさんに会ったこと(彼は現在二科会会友)。彼は私の絵を認め自宅に誘ってくれた。堀川端の材木屋の長男で二階が彼の部屋で描きかけの作品が並んでいた。今まで見たこともない絵だ。その中で、自分独自の個性を発揮し制作に打ち込むことに情熱を炎やすことの大切さを教えられた。当時学生油絵コンクールと云う公募展がありSさんは文部大臣賞を受賞している。私は翌年・翌々年と出品したが単なる入選に終わっていた。しかし、絵を画くことへの情熱はますます高くなり、この頃中部地区の画家たちが立ち上げた「中部美術連盟展」という公募展があり、私はM30の「都会の蔭で」という題名の作品を出品し入選した。この作品は私の青春時代の傑作として今も私の手元に残っている。

大学(愛知学芸大学・美術科)に入って、六角尚武君と知り合う。そして彼が亡くなるまで親友として交友を深めてきた。彼や先輩たちに誘われ、名古屋で前衛集団というグループの結成に参加した。年2回の展覧会を開催している。グループの中には後に自由美術の会員となる伊藤博氏や立体の伊藤均氏、六角尚武氏らがいて魅力ある作品を発表していた。しかし、この仲間も大学を卒業するころから退会していった。この20代前半の頃は私の迷走の時代であった。1953年愛知県立美術館が新設され、多くの美術団体が展覧会を開くようになった。そんな中、中部自由美術協会も巡回展を開催している。(この展覧会では伊藤博氏が初入選した。)中部自由美術も会場を借り中部展を開催するが、会場の広さに比べ出品点数が少ないのか、恩師山田光春先生より出品しないかと声がかかり、数点出品することになった。故はらた・はじむ氏と知り合った最初である。しかし、私はこれ以後は自由美術展には出品していない。その理由はお金がないのが第一であるが、その頃、中部の雰囲気に何かなじめないものがあったからと云うか、絵画そのものに対する疑問、ビジアルな世界への興味など、この20才代は目的がゆらぎ何を画き、造り上げてよいのか迷走していたのだ。絵画制作も数年中断してしまい、小学校教師として勤務していた学校も退職し、友人と共にデザイン事務所を立ち上げ、主にプロダクトの仕事をはじめ、親友の六角氏も参同し病気療養しながらパッケージなどデザインを自宅で行っていた。事務所も順調で、資本を出し合って法人化することになった。しかし私は、どうしても、自分自身の体内から絵画へ情熱というか、自分を持ち上げてくる強い絵を画くことへの意欲を圧えきれなくなり油絵具を引張だし制作に取り組むようになった。私は名古屋で平和を愛し、社会の状況に厳しい目で対応する絵画集団「グループ8月」に参加し作品発表の場を得た。その中には、はらた・はじむ、阪野耿一、山下弘㐂氏らが自由美術から参加していた。皆さんから評価されるような絵を画くために、もう一度教員に復帰すべきだと考え、再び途中採用試験を受け、中学校の美術教師となって4年間のブランクの後復職した。この時の私は絵画に対する理論も技法もかなぐり捨て、体内から湧き出てくる、社会に対する憤り、出来事への自説を感情と共に色彩や形体をもっと自由に表現したいと考えるようになっていた。

新ためて赴任した中学の校長は、こう言って私を紹介してくれた。「竹中先生は、みなさんと違い一度教員を離職し教員社会ではない別の仕事、いわゆる『外めしを食べてきた』人です。我々のように教員一筋にやってきたみなさんより幅の広い体験や考えをお持ちのはずです。我々もそうした広い視野を持つことが望ましい!」と話され、私は感激し、この学校でなら自分の素質を思う存分発揮できる、と感じ取った。時は東京オリンピックに湧き立っていた。

こんな頃、愛知県の教育振興会が出版している「子とともに」という月刊誌があり、毎号「一枚の絵」と云う頁があり、はらた・はじむ氏の父である原田隆諦先生の「奥入瀬渓谷」が掲載され、その絵のコメントを、はらた・はじむ氏が書かれていた。(父の原田先生は、当時の愛知第一師範学校教頭であり美術科教授であった)

はらた氏はこう述べている「父は自然主義の作家で“何も足さない、何も引かない”をモットーに作品を描き、自然を忠実に再現する作家であった。また美術教師として、学生たちには『教・美一体』と云う言葉を投げかけ続けていた。」と書いている。私はこの言葉を読んで背筋が引き締まる思いをした。これだ、教師としての使命にも、作品制作を続けることも全力で取り組むべきだと。どちらに対しても手を抜かないで、力いっぱい頑張ることだと我身に言い聞かせたのです。幸い同僚たちも気持ちよく私を応援してくれた。

私の作品は私をとりまく多くの事件、社会の出来事がテーマとなり、それに対する怒り、悲しみ、批判、私見が形となって、また精神的には社会への批判、弱者の側に立った考えや思想が形となったりして作品に現れる。このことは1999年私の回顧的個展について、2000年4月号の自由美術機関誌にかつての自由美術の会員であった大橋忠幸氏が執筆し掲載された文章の通りであり、興味があればご一読願いたい。

私は1969年自由美術展に初出品するが落選、翌年'65年初入選を果たすが自分ではあまり満足できる作品ではなかった。私は開き直った気持ちで、これまでの考え方を捨て、がむしゃらに体内から湧き上がってくる形や物を画面にたたき込んでいった。一ケ月に数枚のペースで描き上げて行った。作品は誰が見ても荒々しく未熟なものであった。この時期は成長期にあった日本、ダンプが走りまわり、中学の生徒たちの自転車通学路も危険であった。夕方下校途中 国道で事故が起き2人の女子生徒が巻き込まれた。私たち教師はすぐ現場や病院に駆け付けたが一人は軽傷であったが、もう一人純子ちゃんはその日の夜遅く帰らぬ人となった。このことを目の当たりにした私はすぐに絵筆をとっていた。作品は「犠牲者」である。社会の発展の中で忘れさられていく、公害、弱者への配慮に憤りを感じつつ、この年(1966年)この作品のほか4・5点の作品を出品している。そして自由美術協会より入選通知と共に「あなたは、我々の仲間として制作活動を共にしていく力量をお持ちと認めます。よって自由美術会会員とします。共に力を発揮しましょう。」とあった。こうして私はようやく自由美術にたどり着いたのである。

以来50年自由美術協会との関わりとともに、中部地区の事務局員や事務所として恥ずかしくない作品を発表したいと努力してきた。一方では中部自由美術協会の発展と出品者たちへの配慮にも力を入れてきた。

会員として出品するが、当時は主体美術と決別した中、「会員も審査を行うべき」という主張が高まり審査を実施していた。会員であっても展示されない作品もあり、緊張感を持っての中で制作を続けることで、私は不安であったが、自分自身を一層、内容の充実した絵を画こうと意欲をかきたてたのであった。「自由美術は会員にしたあとの方が厳しいよ!」と云った人がいた。しかし当時は都立美術館の会場で懇親会があり、展覧会場の中で大机を囲み酒を飲み、議論や歌を唄ったりと、賑やかで活気に満ちていた。中部でも古い美術館の頃は同様で色々な事についても大らかで正月元旦から楽しい巡回展が催されていた。この50年次々と親しくして下さった会員のみなさんが他界されていく寂しさに堪え難い。この稿を書いているさなか川上十郎さんの訃報に接し、一木さんに続いてのことで、ショックで頭の中が真っ白になり、以下、自由美術でのエピソードなど書こうとしたが、できなくなってしまった。これで終わりにします。今日何も手につかない。2016年80才と7ケ月、何を目指すべきか?亡くなった人の穴を埋めるべく頑張っていきたい。

私と自由美術

青 木 健 真

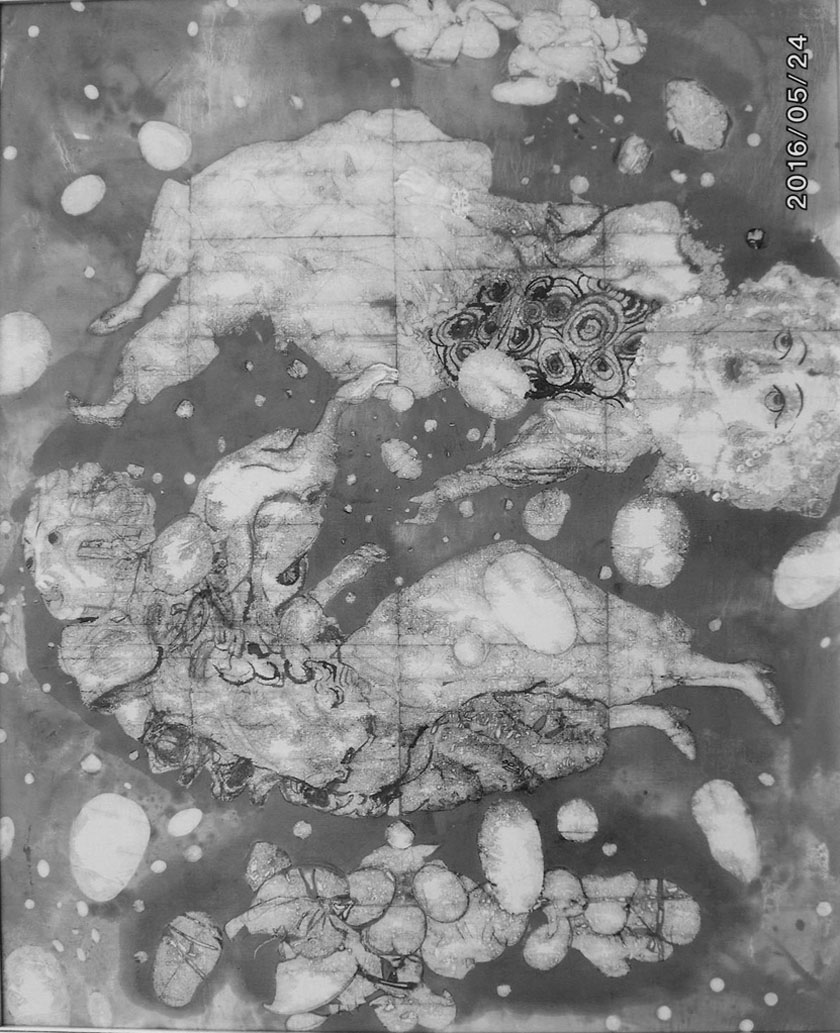

“かげになったいちろう” 畑島喜久生 作 青木三春 絵 らくだ出版 刊行

昭和20年8月9日 アメリカによる原子爆弾が長崎市の中心に落とされ、一般人約7万人が爆死。助かった多くの人びとも、放射線傷害を受けた。本書の作者、畑島喜久生もその一人である。

学齢前の少年いちろうは、熱光によって自分の影だけを石に残して死んだ。人間を一瞬にして焼き殺し、かつその行為を謝罪しない人間がいたことを懲し、早生した“いちろう”を悔むとともに、戦争に傾斜する日本政府に、その政策の放棄をもとめ、本書を刊行する。2016年8月 らくだ出版 以前に“よみがえったすずむしのうた”と題した絵本 岩崎書店から出版、8月15日へのメッセージとして多くの新聞がとりあげ、平和へのメッセージにインパクトを与え楽しんだことがある。主題が明確でないまま混迷していたが、ボクそのものが"自由美術は何か"であって意識と変革の記録を供述してみる。

1941年1月 高知県の西方 窪川町家地川は四万十川の中流域、日本一の清流の美しい村でこの世に生を受け、ヤギの乳で育てられるも健在。

41年12月 太平洋戦争宣戦布告。その三年後に赤紙一枚で父の出兵。どんぞこに落された母子は、祖父母の家にころがり込む。発電所へのB29爆撃機の夢は今も続いて出てくる。山合の防空壕めざして夢中で走った。夢の中では足が動かない。B29機が頭上にせまってくる。

アメリカでは1941年12月太平洋戦争の宣戦布告と同時に原子爆弾を作るための計画。爆弾完成が1945年7月、敗戦前の月。7月16日原爆製造工場のあるニューメキシコ洲のアラゴード砂漠で三個のうちの一個のプルトニューム爆弾を爆発させる。成功。その三週間後世界最初の原子爆弾が戦争のために使われ、ひろしまの十四万の人びとが一度に死ぬ。三日後長崎に、これは実験の時と同じプルトニウム、原子爆弾の計画と完成、使用がそのまま戦争につながる。

1945年8月 敗戦 終戦を迎える。

水筒一個ぶらさげてボロボロになって帰って来た父を母と沈下橋まで迎える。アイウエオ が あいうえお となり、新しい日本の憲法は国民が主人公。男も女も子ども年寄もみんな平等。学校の主人公は君たちだ。衣食住はガタガタだが楽しい教育がやってきた。子どもながらに胸に期待でふくらむ。古谷公年先生が大好きだ。今も記憶の中に残り輝く。彼の言葉は民主主義の玉手箱だ。

1952年頃 中学高校時代

中2の春 大学卒の美人先生田中弘子赴任。田辺正三と音楽部を希望するも却下される。二人だけの音楽部はありえないとのこと。もとの野球部へ、南部地区ソフトボール大会で優勝。ほとんどの学友は就職。進学グループは数える程。それでも高校の授業料値上げは反対だ。反対集会に生徒会代表で参加する。民主主義の夢がどんどん萎んでくる。美人先生の父親は高校の校長先生田中耕一、広島での被爆者、選別教育とたたかう教師集団のリーダー。のちに関係を深くする人物である。レッドバージの嵐、首切りは父の職場にもやってきた。朝鮮戦争勃発、松川事件、白鳥事件のカラクリも教育界のアカ攻撃と繋がりが見え、破防法成立の恐ろしさを民主主義破壊と考える様になった。それでも自然いっぱいの山河に育まれ、夏には鮎や鰻をつかまえ、アルバイトは植林伐採、新聞配達。小中生修学旅行費用を得るために村芝居を計画。学校の会場は満員お礼の花代でいっぱいになった。成功である。友永昭三がそのあと続演、娯楽の光を注いだ。のちのプリンプリン人形作家に感動する。先輩の岡林修平が武蔵美合格のニュース。進路は決まった。夢は美術教師、絵を描くことだ。部室に閉じこもり、夢中に画面と対決、はじめての個展を美術部で開催。ひとりの教員が一枚の絵を買ってくれた。ブラボー。

1959年 上京

沢田俊一経営の吉祥寺のアパート、岡林修平の部屋に宿泊。武蔵美教員養成科合格。担当主任、赤木幸輝。石松愛明、岡田寛、大田政良、柳沢武雄よき仲間を得る。デッサン、油絵、デザイン、木工作、版画、最良の先生たちに指導を受け新鮮で意欲ある学習にめぐまれ、満足できた。油絵担当は井上長三郎、手際よくてきぱきとした批評が適切でその言葉に嵌まった。空教室の角に作品をならべ個人指導を願った。当時の美術雑誌に自由美術の照会が多く、関係作家たちも度々登場。1950年「モダンアート協会」結成まで話題は美術会を賑わせていた。周りが自由美術会員だらけ、どんなものかと上野の森の都美術館に見学。新鮮で強烈な作品群、何をか発言、発信ある画面の雰囲気。コンパクトな額の大きさが貧乏画学生には好都合。絵づくりの本質を大切に感じながら、来年から自由美術に出品する決意を新ためる。時は反安保一色。画学生の勇気と良心を胸に友人達とデモに参加。自由美術協会で安保条約反対特集号発行、改定に抗議の決議。「全国美術家協議会」を組織。安保体制研究の集会。色紙販売によるカンパ活動。頻繁なデモへの参加、ゼネスト支援の行動など毎日数十名の会員参加による連日ともいうべき、きわめて精力的な活動を組んでいた。

1960年6月15日 安保阻止統一行動で580万人参加。国会突入への過激派警官と衝突。女子学生死亡(残念ながらボクと武蔵美画学生はその中に巻き込まれていた。)

22日 全国一斉ストライキに600万人参加、国会周辺では10万人参加。

23日 安保新条約発効 10月浅沼社会党委員長暗殺、民主主義は完璧にぶちあたった。

反安保闘争に参加して雨の中のデモ。スクラム組んで自分の尊厳を死守した行動に対し、現実の証現者としての想いを表現。50号F「想い」を自由美術展に初出品。同連作をアンデパンダン展で初出品。以後、両展に出品を重ねてきた。

彫刻科3年に編入。油絵は何んとか描けるように思えたのと彫塑の技法、等身大の粘土のかたまりにぶつかり、制作を重ねてゆく時間の経過に快感する。アルバイトで陶芸家 松山祐利の助手、石膏取りの手伝い。大映永田ラッパで有名な撮影所「秦の始皇帝」の特撮を富樫一率いる中島一雄を主とした彫刻科の面々が制作担当を請負っていた。尊敬する池田宗弘から声掛けあり、アルバイト収入は豊かになり、始めて背広服に着替えて青森までの旅路についた。

学生時代を終え、高知帰郷の折、井上長三郎のアトリエ訪問。恋愛中の彼女同伴で挨拶に伺う。

石炭ストーブにアカハタ紙をくしゃくしゃと丸め、マッチで上手に着火。

「君い、この新聞なかなか役に立つよネェ、たいしたもんだ」「そうだネェ、夫婦は風と空気のようなもんだよ」と一言。アトリエの中二階の収納場所を指して「靉光の作品、あそこに保管してあってネェ、最近ボクがサインしたんだ。うまくいってネェ。サインが無いと困るからネェ」。ワンマンで自由美術の天皇とまで噂された人物の心豊かなふるまいに感激で胸熱くなる。頼んであった原稿をいただくとき、「一字いっく印刷の間違いないように…と釘をさされた。自分の書かれた文章への自信と貫禄、さすが画論集健在の風格ある人物である。

原稿を胸に高知への帰郷の夢ふくらむ。

1964年

高知市、石立町に高知美術研究所創設。パンフレットの表紙に麻生三郎の自由美術60年、安保条約反対特集号の「美」の部分を転写、幼児から学生、年配まで絵の好きな人の集い、そのうち将来への夢を抱き、美術への向上心のある若者たちが集まってきた。東京から妻をむかえ、仲間や研究生で祝う会は永く続き、毎夜のようにのんべえが酒や魚の差し入れを持ち込み芸術や政治について議論する。夜明けを迎え千鳥足で自転車にのり出勤する者も。妻には大変な負担だったろうが文句も言わず、いろいろ助言してくれた。

井上先生の推薦文もあって厚意的情熱家たちが集まってくれ、国松勝、吉本信、宮崎昭夫、青木健真でMAKY展。高崎元尚、吉岡郷継、西川興亜、青木等でヤングアート展。

新聞社が運営する県展は権威高く、日展の下請。徒弟制度で覆われていた。そこに穴をあけ風を送り込むために、積極的に県展に出品する行動へ。日和崎尊夫は毎回のように入賞。田島征三兄弟はふたりで特選、青木は彫刻と油絵で特選、新聞社を烟に巻き強烈な風を吹かせた。永吉海心と研究生で毎回の自由美術展、アンデパンダン展に出品、搬出の運賃支払いができず返却されずに終ったことも度々。東京から井上リラが友人と来高アトリエを訪ねてくれて嬉しかった。1965年県展彫刻の部で無監査。

1967年 自由美術協会 新会員に推挙。

城東中勤務の2月16日 長女誕生。学校欠勤したボクに給料袋を預かり中央病院まで届けてくれた竹村昭三。風と空気の愛の魂がハートの形に拡がり、仲間たちの祝福がアトリエいっぱいに風をふかせる。これしかない命名"愛"。

絵描き仲間全体をたばね、アンデパンダン展を試みる、美術教師の仲間と自由美術家集団を結成、吉本信、宮崎昭夫が中心となって活動を続けた。

1967年 高橋修平、岡本高志、吉見博等7名、民主主義美術研究所本科一期生として合格。

1968年上京。世田谷区経堂の妻の実家近くに引越す。7月、佃島小学校図工教員として採用。東京での新しい生活のはじまり。日美の研究生が集まりはじめる。

1970年 反安保のデモ 集会は60年安保を上回る規模。井上先生に自由美術展やアンパンでお会いする回数多し。「いやー、君、学生たち最近元気そうだねェ」「いいことだー」楽しそうに笑顔を示し、大手をふって会場を廻る姿は美しい。

1972年 調布市立 染地小学校に移動。

長谷川匠は北ノ台小へ。月1回の美術の会合。毎週のようにアトリエ訪問を繰り返すこと18年。多摩地区の自由美術の活動はすばらしい。連帯された研究会、討論会、合評会、西八郎、藤村叡三、長谷川匠、奈良堂の運搬車で搬入、搬出。グループ展、会員会議にも参加させてもらった。

西八郎、市川秀光、渡辺皓司、青木健真等々で調布平和美術展を結成、事務局に長谷川匠。今も尚活動は盛んに続けられている。

西八郎は山男でした。長谷川匠、青木の三人で奥多摩の山峰をゆっくりと歩いた。決って頂上で酒の味を楽しんだ。細密描法による幻想表現についてやさしく語ってくれた。子どもたちに生物を描かせる時は、台面の大きな形から描かせなさい。鳥は正面からより横から描くと良い。食卓のパンが石コロに見えたりするようでは、はなはだ困る。視覚にうつる事物は勿論、自らの創造による物象であっても意図した通りに描出することを私達は自らに要求しなければならない。この求めに応ずる技法はやはり細密描法をおいてない。

八ケ岳の雪山に登った。いつもよりゆっくり足を運んだ。天狗の鼻の雪積に最愛の弟子、深井克己の遺作の案内状を持参し手を合わせ、いたわるように雪中深く穴を堀り、一言「心ない者達の豪慢が君を痛め非運を招いた。ごめんなさい」その言葉が胸に突きささり何も出来なかった自分を恥じらった。自由美術で沢山の宝のような先輩に逢えたことを我が人生の誇りとする。合掌。

自由美術と私達

佐々木 正 芳

私は1955年から自由美術に出品した。その頃、仙台でエスプリ・ヌウボオという前衛志向のグループが出来て、私の画友2人が東北大の学生だったが、結成と同時に入って活動していた。私は病気休学などで遅れたが復学して出した東北大の美術展の作品が眼に止まり例会に呼ばれて仲間入りした。

その前年からグループE・Nの中の数人が自由美術に出品していた。街中に近い人の家に集まって一緒に荷造りして送った。私も迷わず初出品、初入選。あゆみ(以下A)も入選。他の人達は全部落ちだ。殆んどは先輩。次からは皆出さなかった。

当時、自由美術は若者の憧れだった。戦争画を描かなかった人達が作ったと聞いた。それが良かった。

先日届いた冊子<自由美術>の一木さんを偲ぶ大野修さんの一文に共感しながら、北九州市立美術館・一木平蔵展図録(1982)を開いたら、表紙と見返りに挟まれて針生一郎さんの寄せた『一木平蔵の原風景』が出てきた。その中の一節を引かせて頂く。−地元には児島善三郎などの影響で、独立美術の会員や出品者が多く、つきあいがわずらわしいため、1949(昭和24)年以後、一木は自由美術に出品しはじめる。彼が妻子をつれて東京に出たのは、朝鮮戦争後の経済復興期に入った’52(昭和27)年だった。

当時の自由美術展は、麻生三郎、井上長三郎らのレアリズム、鶴岡政男、難波田龍起らの抽象、寺田政明、糸園和三郎、森芳雄、小山田二郎らの幻想の抒情がひしめき、多くの若い世代が結集して、もっとも活気にあふれた時期であった。当時、美術批評をはじめたわたしは、この団体にもっとも共感をいだくと公言し、多くの作家と親密に交際していた。−とある位、自由美術は魅力があった。

二人で一緒に見に行った上野の古い美術館。高い階段を登って正面入口があったが、自由美術は館の側をグルリと廻って裏口から入ったのを憶えている。F12号のやゝ抽象化した人体が3段掛の上の方に乗っていた。井上さんの姿が見えたので、勇気を出して見て頂いた。「大きいのもあったがね、形に無理があった。」と即答されたのに驚いた。覚えていてくれたのだ。Aも前年から出し、この年初入選。その頃は蝋画を出していて、「いいですよ。」と一言頂いた。よく見ていてくれる、これが自由美術の一番良いところだと思う。

それから昨年で61回私は続けて出して来た。

2回目はその時出した一番大きい作品(50号の縦と30号の横を合わせたもの)が入り、麻生さんと同室の向い壁にあって驚いた。

3回目F50号、病気入院などあってやっと出来た1点だけを出品。佳作になり通知が来た。見に行けなかったが力になった。

次は会員か位の意気ごみで大作4点を送ったら見事全落。この年結婚して一緒に出店。Aは入選。夫婦で描くと良いことも悪いこともあるが、これが最悪。私は荒れていた。

丁度その年の11月頃、井上さんの仙台での個展があって来仙された。誰にも見て頂いてないので家に来て見て貰えませんかとお願いした。OKが出て実現した。「これを落したかねえ、押す人も居たがね。」その一言で胸のつかえがすっと取れた。妻は空気。私は風。の井上さんの事情察知だったかもしれない。

あっさりこんな事が頼めるあたりに、自由美術の良さの一つがあったと思う。会員が庶民的というか威張らない。

地方に居て、展覧会の時だけ上京する我々は当時キラ星の如くいた諸々の作家を殆んど知らないが、鶴岡さんに一度お話を聞いたことがある。ずっと後、日本画廊の企画で2人展をやっていた時、鶴岡さんが全身芸術といった姿でやって来て、「ライフルマン」を何処かで展示していた様でその話をされていた。私は帰りの電車の時間が迫っていたので「何か一言頂けませんか?」と聞いた。「佐々木さん、あんたなあ、人の言葉なんて聞くなよ。自分の絵で批評しているぢゃないか。それやんなさい。だけどなあ、宗教画だって宗教を越えたモノが残ってるんだよ。」見ていてくれたんだと思ったと同時に「絵として良くなければ駄目だよ。」という事を伝えてくれたのだと捕らえ、今も心に残っている。

‘62年7年目で私は会員になった。それ迄は、佳作時の表現スタイルを取っていた。ほんとにやりたい事は会員になってからやろうと思っていた。審査があれば、入選作が作画の方向性を決めて行く。厳正が求められるが、何分に感性の領域。会員になった当初、何度か審査の現場を見たが、相当に丁寧なものだった。入落を保留されてる溜りがあったり、それが入るなら何人前のも入るんぢゃないかと声がかゝり戻って比較したりもあった。

当時は押ボタンを持っての会員相互審査もあって厳しいものだった。が納得できた。良い絵は一瞬で分かる。皆が黙る。

‘64年、その会員審査でもめて分裂、主体美術が出来る。遠くの私達には何のことか分からなかったが、福島の、私よりは先輩の橋本章さんから電話があり自分は或る人との関係で主体に行くが、井上さんは自由美術だし鶴岡さんも残ったから自由がいいよと教えてくれた。全く我々には何の関係もなかった。その頃、一木さん、八幡さん、比田井さん、西さん達が次の世代として活躍されていたし、この時主体とは関係なく自由美術を去った難波田さん、麻生さん、小山田さん達は既に一家をなしていたのだ。鶴岡さんもあんまり出さなくなったが、籍は置いていて、’71年、私がポーランドの催しの報告をスライド映写で行った時、ヒョッコリ見えて聞いていかれた。井上さんとの冗談のやりとりが面白かった。

‘68年、私は一部ラッカースプレーの吹付を使った黙劇シリーズのNo1、No2を出品。2点共並んだ。No2が反戦室に並んだので一緒ではなかったが、急にシュール系具象に転じたので注目され、当時あった安井賞候補展に会から推薦されたりした。この当時、今より会員、出品者が少なかったか、作品が小さかったか、2点作家が結構沢山いた。

‘71年、社会党経由の話だと聞いたが、事務所からポーランドの催しに参加の誘いが来た。Aがチャンスだから行けと言う。9月中端から一ケ月ポーランド、折角だからあとの一ケ月西欧を旅することになった。御一緒したのは井上リラさん、丸山武男さん。ポーランド各地から来た30人程と東独、ソビエト内リトワニヤ、ラトビヤ、日本からの外国人8人がホテルに投宿し、キャンバス、絵具を支給され、絵を描き、出来た作品を一年間そのホテルのガラス張りの大きなホールに背中合わせにした同型2点を展示、外からと内からと見せる。次の年、各地方をまわり、その次の年ワルシャワ国立美術館で展示。作品は国が買い上げるが、金を使うのは国内に限る。何とも悠大な時間のスパンに驚く。確かに昨年の作品が我々との作品と入れ代わるまで展示されていた。ヨーロッパ北部の原生林を人手を加えずに維持してある国立公園に近いホテル・イワが拠点であり、既に7回目であった。通訳がつくとばかり思っていたが、全くなし、一人だけポーランドの作家で英語の出来る人がいた。マリヤ・オコロウ・ポドホルスカ。青い眼の美しい女性だった。総てはこの人を介して聞き、伝えた。私は当時発表していた黙劇の数点のスライドフィルムを自己紹介代りに持って行った。それを見たマリヤさんが、アゲンストの絵だと言った。分かったんだ、絵は国を越えて分かるんだ、と思った。これうまい言い方だなと今にして思う。

当時、自由美術は会をあげてアゲンストだったのではなかったか。年毎にタイトルをつけていた時期もあった。それで縛るものではないと側注がついていたが。"今日の証言"、"人間"、"非体制"、"狂気の記録"、"不条理"、"拒否"など。会そのものがアゲンスト、並いる公募展とは違って美術運動としての会だという気概があった様で、その中で私も絵を描いていたと思う。

この年、旅立つ前に「砂の上の日本」「ずれた思考」のF1002点を描き上げ、荷造りして運送屋に渡すばかりにして家を出た。2点が並び、靉光賞を頂いた。マドリッドでリラさんの友達から聞いて初めて知った。私はアイデアスケッチの段階で、大抵Aに相談するのだが、砂の上は猛反対を受けた。でもイメージがしっかり浮んでいたので強行した。当時の週刊紙、朝日ジャーナルのロッキード特集の表紙にそのまゝの形で使われた。当時、世を上げてアゲンストだったかも知れない。田中金権政治があばかれ、諷刺が受け私も良い気になって描いていた。時代の空気がありねその限界の中で作家も形成される。今の若い人達の作品を見てその自由さや多様さに自分の中には全くない要素を見出し、それを感じる。

‘76年、私はエアプラッシを使う様になってから8年目、銀座三丁目にあったフマ・ギャラリーで個展をやった。Aに押されたのである。それから3年続けたのだが、その2回目、オープンの日、自由の皆さんが沢山来てくれていた。“紳士達の構図”の前で、ミズさんが「これ良い絵ですよね。左の構図ギュッと押しつけたりして。色も好きだな」と話かけて来た。やゝあって、「こういう絵描く人ってどういう暮らししてるんだろう。」とつぶやくのが聞こえた。私は即座に「大真面目に生きてますよ。」と言ったが、ハッとした。これが自由美術だ。人の事をつついているが自分は?と聞こえた。諷刺も底をついたし、批判は世に充満していた。内面に見え隠れするものを探り出す。

「老いたアダムとイブ」「ぬぎたい」などはそれで出て来た。その時まだ居た大成さんに「佐々木さん自分のこと描いてね」と言われた。大成さんも夫妻で出していた。絶対の個を描こうと思った。その「老いたアダムとイブ」が画廊でアメリカに売れた。これは自由美術にとって事件だったようで、当時まだガリ版だった中間の会報に井上さんの特記が寄せられている。私は全く売る事を考えずに描いて来たが、その眼の高さに敬意を表してお受けした。

後日二人で訪ねてみた。ロサンゼルス・ビバリーヒルズの大邸宅。一階は主にクラシック、二階が現代、大きな作品が楽に並んでいる。広い階段ホールの二階に登り切る当りに「老いたアダムとイブ」が「ぬぎたい」といっしょに、何の遜色もなく並んでいた。ミズさんありがとう。

中心部の会員の中では藤林さん、田賀さんと親しくして頂いた。一時上京すると藤林さんのお宅に泊めて頂いたものだ。確かな油絵技術を持つ藤林さんの油の乗った時期。120号縦のカニとオドロオドロしい人間の闘い図が発表された時は将に戦慄を覚えた。

飄々、博識の田賀さんとの会話も楽しかった。同じ大きさの温室を持つ植物好き同志、植物は色々と教わった先生だった。お宅を訪ねた時頂いて来たモンステラ、田賀の孫、曾孫が方々に繁茂している。細かい線や形が画面に飛び交い宇宙となるるあの表現は将に感性の領域。いづれも私より一〜二歳上の方々だが、こういう人達が出て来るのが自由美術の懐ろの広さだろう。

地方では秋田の皆さんの活動の実態を知っている。池内茂吉さんは私と同年。確か一木さんと御一緒した時が秋田を訪ねた最初だった様だ。大塚さんを会員に推挙しようという話になった。秋田に限らず、地方会員は教員作家が多い。秋田の場合は中学校の先生か多かった秋大の先・後輩。一人前に公立学校を勤めた上での制作だ。凡そどの公募展もそうだろう。その中で一番輝いていたのが自由だった。会員の数も多かった。その運営が見事だった。毎年、竿燈の時期に合わせて展覧会をやるのだが一年置きに自由美術東北展にしようという事になり願ってもないと福島、岩手、新潟に声をかけ、10回続けた。楽しい20年だった。竿燈の街に繰り出すと、先生!と八方から子供の声がかゝる。いい先生なんだなとその声の弾みが伝えてくれた。大変な努力が隠された一点が自由美術に並ぶのだ。

熊野の岡本さん達に夫婦で招かれ12月中端の熊野に遊んだことがある。熊野の自由美術の皆さんも殆んど先生であった。12月の熊野は紅葉の盛り、浜の舟着場の浅瀬に熱帯魚のコバルトスズメが群れていた。日本の広さが感じられた。ここにも自由美術があった。そして山には古来の神がいた。

群馬も静岡も神戸も確かな足どりで地方の自由美術を支えていた。

私達は結局2人だけで自由美術をやっていた。仙台は昔は独立、二紀あたりだったが、近頃はモダンアートと国画会が主力になっている。地方の教育大から作られる関係性で出来ているので他山の石と見ているに限る。

街へ出て絵描きと付合う余裕などは全くなかった。街で呑むのは展覧会で東京に行った時だけだった。2人だけの自由美術もそれは大変。朝から晩まで仕事も育児も何もかも一緒。だがその協力と分担とによって総てをやるしかなかった。仕事とは絵の教室とその発展形としての造形幼稚園造りであった。結局この仕事も好きだったのだ。

Aには経営者の能力があったし実務がこなせた。私は子供の遊びの中から造形を引き出すアイデアを体験として持っていた。カリキュラムは私が固めた。殆んど描くか造るかして遊んで育ったから。農家の庭先が目標の環境で田んぼ、畑、合鴨。自然がいっぱいだ。今は2人の息子達に渡して新しい展開をみせている。何せ子供が伸び伸びよく育つのだ。手強い相棒だったが、頼りにもなった。朝から絵の話も出来るし、相談も出来る。ラッカーを使い始めたのも同時だった。忙しい中で描くのでラッカーの乾きの速さが魅力であった。一番心配なのは時間に伴う変質、変色だったが50年たった今、全く変わりはない。

‘85年、銀座ギャラリー三真堂で個展をやっていた時、私一人で会場に出た日に醍醐さんがフラリと一人でやって来て、その夜2人で呑み歩いたことがある。話は自由美術の事で、当時の会の様子の心配と今後への展望についてであったと思う。私は、「自分にとっての自由美術は分裂の所で終わっていて、その昔の気持ちのまゝ繋がっているだけだ。」みたいな事を言って進展しないので、彼は少々苛立っていた。随分時がたった今、少し違っていたかなと思う。ここで前言撤回しておこう。

何せ、井上さんの存在が大きかった。居なくなって益々それが分かる。明治の気骨。自由美術の心棒だった事は確かで、それが亡くなった事も確かだ。その後を皆さんが新美術館での新しい展開で繋ぎ今日の活況を迎えたのだと思う。私はここ4年、出品はしたが会場に行けないでいる。それで会場の印象が薄れているが、届く中間の会報がしっかりしているのでそう感ずる。佳作作家や新会員の展覧会が組まれるのも勢いを感じさせてくれる。白黒だが、或いは白黒だからか作品の写真も仲々面白い。今の人達は全く自由だな。やはり豊かな時代に育った感性の自在さを強く感ずる一方で、どこか昔から自由美術に内在した、或る翳りを宿している様な気もする。

今の世の現状をそのまゝ肯定し切れず、傾に構えた眼差しが感じられたりすると私などはそれだけでやって来たので、安心する。

その一方で忘れてならないのは、照子先生の空気の部分だろう。ポーランドで同室で一ケ月一緒に絵を描いた丸山さんは、日本に居て自室で描く手順そのまゝに、自分の仕事を進めていて心強かった。着々とそれは進み2点が完成した。内在する感性の領域と色面のバランスがお互いを確かめ合いながら絵が出来てゆくのを見た。

リラさんは別室だから作画中は全く見なかったが、ヒョロリとした線が見える何時ものリラさんの絵が出来ていた。それは将にお母さんから受継いだ良質な感性によって成り立つ絵だ。暗くはないが、決してアッケラカンと明るいだけにはならない。

その代表はミズさんか。元気快調にやってる人も沢山いる。きっと、突き抜けたんだろうと思わせられる石田さんの快調さ。

‘80年たった自由美術は、多様な若い人達を加えて、更に展開して行くのだろう。

(2016・6・30)

上野・美術館・自由美術展

池 田 宗 弘

5月下旬、自由美術の編集部の締め切りがあ と一ヵ月になってしまった。あれこれ構想を練りつつも新聞を見ていた26日、吉祥寺の井の頭公園で象の花子が老衰で死んだとの記事と子象の姿の写真がのせられていた。

これは私が自由美術に初出品した時よりもう少し以前の情景を思い出すきっかけとなった。斯様なわけで上野に関わる事から書き始める。

1945年3月9日から10日にかけての空襲で東京の下町は一面の焼け野原になった。亀戸の我が家は跡形もなくなった。上野駅の南口から左下に斜めに地下鉄の乗場に向かう時、いつも70年前の情景が目に浮かぶ。この地下道には足の踏み場も無い程、焼け出され、行き場の無くなった人達がしゃがみ、うずくまり、横たわりなにを為すでもなく群れていた。ここの通路の幅も傾斜も足下の感触も当時のままだ。子供の私でさえ通路に僅かに開かれた狭い空間を用心して彼らを踏まない様に歩かなければならなかった。そんな大人達や子供達も何時の頃からかその姿は見なくなった。戦中の下町の子供は浅草の花屋敷や万世橋の交通博物館、錦糸町の江東楽天地などに連れていってもらうのが楽しみになっていた。戦後は上野の帝室博物館(国立博物館)や科学博物館にも足をはこび沢山の珍しい物を初めて目にした。駅からこれらの施設に向かう時に左奥に窓のない壁と幅広の階段とその上に並ぶ円柱の何やら謎めいた建物は何だろうといつも不思議に思って近づくこともなかった。

1949年10歳だった私は動物園に向かう象を母と一緒に見ていた。大勢の大人と子供に歓迎されながら象は門に入っていった。その当時描いた鼻を上げた象の絵は今でも手元に残っている。これが死んだ象の花子だ。

中学生になったある日、友人の家が持っているアパートの住人の画家が上野の美術展に絵を出しているから、と招待券をくれた。1954年1月31日・日曜日。何時も遠くから見ていたあの建物に初めて足を踏み入れた。博物館には一人で何度も入っていたが迫力の有る大きな扉を潜るにはかなり緊張していた、、しかし、ここがその後の私の人生に深くかかわる場所になる等とはその時は夢にも思ってはいなかった。会場には今まで見たことのない画面の油絵が並ぶ、生まれて初めて絵描きの作品を見て唯々驚き外に出た。その後は国立博物館に寄る。1959年から4年間、具象彫刻の基礎を清水多嘉示師の教えをうけつつ、しばしば彫刻教室にモデルのデッサンに来る画家の井上長三郎師から作品評や現役作家としての考え方や当時の社会や政治体制への見方等の話を聞く。学生時代は清水師の参加する日展と井上師の自由美術の展覧会は勿論、主要公募展には足繁く通い、自分の考えと表現を進めるのに最も適していると思われる場を探していた。63年卒業。当時の自由美術の会場には戦中から戦後にかけてのさまざまの体験の中で己の表現に忠実であった多くの作家が参加し、さらに新たな表現に取り組む若手の気迫と熱気の様なものが強く感じられた。1963年10月12日から始まる自由美術展に初出品する作品と共に都美館の搬入口に到着する。当時の裏口は芸大の方にあり車寄せの上には屋根等の雨除けの設備もなかった。扉の位置から床が路面より一段上がっているので台車の移動も甚だ不自由だった。入った直ぐの室内には受付用の机と何人かの係の会員の先生方が控えている。初出品の若者にとっては何やら偉そうな様子の彼等に嫌われて落選させられたら嫌なので言葉や物腰には気をつける。搬入した左の部屋に自分の作品を運び込む。初出品の作品は自分の美学で、薄く、細く、軽く一切の彫刻的量感を拒否した型抜きの出来ない抜けた空間の多い形を求めた具象作品の新しい表現を目指したもので従来の人体彫刻からは前例の無い技法も工夫して制作した。

斯くのごとき作品の構想は、空襲の焼け跡に様々な姿で横たわる無数の人間の死体の中から立ち上がる人間の不屈の姿と、無名で貧しいバイト暮らしの自分が未来に向けて立った姿を重ねてこの形にした、銅板と鉄筋と釘を溶接してこしらえ題名は《立つ人》にした。これを拒否するか人選かは当時の会員諸氏の感性に委ね、己の作品を眺め検討していた時、小柄で上品な、受付近辺の諸氏には感じられなかった芸術家のイメージにピッタリの年配のベレー帽の似合う老人がそぱに来られ、優しく少し特徴のある語り口で質問された。この時は受け付け係の人達も取り巻くように立って会話に耳を傾けていた。白髪と皺の深い顔の為で老人に見えた彼はこの当時は50歳だったので今の自分よりは余程お若い筈なのに独特の穏やかな厳しい空気を漂わせて居られた。

彼に私は清水先生の教えを受けた(注1)と答えると顔の皺をさらに深くして微笑む、私は『武蔵美の指導者の名前は有るのに峯先生にはとうとうお目に掛かれず作品は知って居るのに残念でした』というと、周りの会員たちは笑い出し、誰かが『目の前に居られるよ…』と声を掛けた。初対面のこの人こそ峯孝先生本人だったのだ。『これからは大変だろうが勉強は続ける様に』との峯孝先生の言葉を実感する生活が以来今日まで続いている。

初入選の知らせはどれ程私を元気にしたことか。当時の自由美術の彫刻部の会員は22名、人選者は26名で初人選は自分を含めて10名だ。当時の会員で昨年の秋の発表までの現役は安藤士氏と中嶋一雄氏の二人だけ。出品者では私より以前から出していた北村隆博氏、安丸信行氏、垣内治雄氏(2016年4月4日・逝去)そして私と同じ初出品の人で今も活躍しているのは長嶋栄次氏だけだ。彫刻部の懇親会を池袋の韓国料理店ですると言うので出ることにして、クラスメートの草野真津視氏(故人)や一年先輩の安丸氏等と皆の後について行く。池袋は戦前戦後と何かと利用していた駅なので思い出す事も多い。戦争中はたまたま空襲警報が発令されて駅にあった唯一つの乗り換え用のせまい地下道に乗客全員は避難させられて小さくうずくまった。駅の外、大塚寄りにも西口と東口をつなぐ狭く汚い地下道があったが、懇親会には中央地下道を使って西口に出る、整備される前のそこは狭い広場になっていて真っ正面にはバラックの小さな飲み屋がまるでトンネルのような一本道を形作って立教大学の方向に続いていた。その路地の人口、右の角にはガラスの粗末なショウウインドウが有り何の店なのかは解からないがものすごい数の蛇が蠢いたり、とぐろを巻いたり、作り付けの木の枝ではバスケットボール程の塊になっていた。終戦直後から叩き売りをやっている店もまだある。そんな風景を左に視て線路沿いの道を大塚方面に進んだ左に韓国料理屋はあった。二階の座敷で銘々奥のほうから座を占めるが自分はこの座の末席と思われる位置に着く。今とは異なり上座下座は常識の事として口には出さないが皆は心得ていた時代なのだ。自由な精神で己の信ずる表現を追求することの出来る場に身をおいてはいるもののやはり他人同士が集まり、団体を形成しているので会としての一定の方向性と秩序は当然感じられた。特に60年安保の時代の井上長三郎師の彫刻教室での言は多くの若い学生に様々な事を考えさせた。それでも初出品の彫刻部の空気は自由な明るさが有り、先輩の会員諸氏の言葉や態度に前向きの希望と元気を頂戴したような気がした。上座の峯孝(以下文中の敬称は略す)の横に体格の良い体育会系のしやれた服装の人は木内岬。ひょろりと背の高い大村清隆と新田実。邪心のない顔の佐野文夫。皆初対面の人達だが続いて座を占める多くの出席者の中にはバイトで世話になっている富樫一の気力満々の髭面や、その同級生の文学青年の様な雰囲気の赤荻賢司のメガネ顔、ふっくらとした色白の柔道をやっていた大柄な田島義朗。やせて目だけぎょろぎょろしている中嶋一雄等々、普段の目の前の先輩とは異なる距離感を感じさせられたのも事実だ。かれらは自由美術の新進気鋭の会員の気合いと自信に満ちていた。

良く飲み、多いに語るが潰れる者は居ない。外に出て当たり前に先輩達は池袋の駅に向かう、しかし左の西口の前を通過して線路に沿って今度は目白駅の方に歩いて行く。下りの坂にかかる辺りにある最初の路地を右に人り20メートル程進と左に緩やかな坂道がある、その角をまがって右側二軒目に珊瑚と墨書きされた提灯が下った店があった。この日は自由美術の彫刻部の貸し切りの様な感じでたいして広くない店は満席になった。泡盛と沖縄料理で知られる店は絵描きの常連もいて大野五郎・寺田政明の名も耳にする。中に入ると左に厨房を囲んでエル字形にカウンター席、奥に直進する狭い通路の右は簡単な仕切りがあり中はテーブル席になっていて壁には狭い幅の作り付けの椅子が設えられてあった。切れ長の目の和服に割烹着の女将は顔馴染みの見えないのを気にして『今日は佐野さんは?』と尋ねる。『彼は自転車を取りに行っているので直ぐに来るよ…』(注2)と誰かが答える。その間に店のバイトの女の子がグラスや猪口をセットする。座席の奥の石壁の棚には無駄の無い静かなブロンズの女性の頭部やヌードの立像の小品が並び我等の二次会の場の雰囲気を盛り上げているようだ。この彫刻は木内岬(注3)の仕事とのことで美しい作品だ。作者本人はなぜかここには来ていない。肩と肩が触れあう状態なので席は分断されずお互いの話が良く聞ける。誰が何を思い語るのか、それに対して別の意見や返答が飛び交わされ会員遠の会に対する考え方や作品への熱い思いや造形に対する論等も身近に知る事が出来た。これは新人の自分には多いに有効な場であり、団体展に参加したからこそ他の作家遠の生の声が直接に聞けたのだ。この時代の都美館は正面入口を入り、ホールを直進すると一階の彫刻展示室の広い空間を見下ろすことができた。天井のスリガラスからの光は明るく柔らかく、大空間に屋外とは異なる世界を見せている。そこの彫刻の柔らかな陰影は太陽光の強い陰影では味わえない彫刻の良さも見られた。戦後の国内の彫刻の注目作品の初出の多くがこの空間から生まれたが我らの自由美術はこの空間の使用は出来ず、二階の絵画部の展示室に分散して置かれた。全体では第1室から第6室まで玄関を入って右側の展示室が使われた。絵画も彫刻も第1室、第2室はベテラン「或いは注目作家の展示室となっている。第3室、第4室は落ち着いた雰涸気の作家達、第5室には今後が期待される新人達、第6室は会員の森川氏安藤氏の他は新出品者等々。1963年自由美術総展示数721点これが私の展示ナンバーでもある。現役最年長の安藤士氏の展示番号は712。辛うじて拾われ展示された事が私の今につながっている。だから何時でも私は言う『公募展は作家の道場、お互いの切磋琢磨の場にしたい』。この美術館の建て替えが行なわれ、自由美術の彫刻部も絵画部と別の専用展示場を使う様になった。旧都美館の時代には絵画と彫刻の事務控え所は同じ場所で明るく広い場所が何枚かの衝立で囲まれていた。そしてお茶は勿論酒類は無くなることもなく茶碗の中身がお茶でないこともよくあった。気合いが入った体の若い時代で絵描きも彫刻家も顔見知りの多かった時代はもう帰らぬ遠い夢のようだ。酒飲みの陽ちゃん(水出陽平氏)はなぜかフラメンコを踊り出す、兄貴株の後輩思いの男前の西さんは言葉少なく理不尽なことをゆるさず、鶴岡さんは皮膚が骨に引っかかってこれ以上痩せられない様な体でも目は輝いでいた。建て替えられた美術館の正門広場に設置されている球体のステンレス彫刻は1985年に設置された、私の大先輩の彫刻家井上武吉氏(注4)の作品だ。清水先生の指導後、自由美術に参加したが早々に退会し、私の初出品の時にはもういなかったが後年武蔵野美術大学の指導教官室や都庁の作品設置の頃も交流は続いた。自由美術の5月展は1965年に初出品、これは(自由美術新人43人展)のタイトルで5月24日から30日、彫刻部は北村隆博、安丸行、池田宗弘、板津邦夫(退会)、島田忠恵(退会)の5名が展示。1966年第30回展に晴れて会員に推挙された。サーカスシリーズとネコのシリーズで制作点数は増えてゆき、1968年富樫一氏の御好意のおかげで今はない神田の(ときわ画廊)を紹介され初めての個展を開催し自分の独創的な作品の方向を確認できた。この人的つながりも公募展(自由美術)に参加してきたからだと感謝している。私が自由美術に参加して以来53年。多くの先輩と後輩が消え去っていった。その間にも新しい仲間も多くなったが話す間も無く去って行く。私は団体展とは日々己の美学、造形論を実作品で確認し公の場で他の専門作家の作品群の中に展示しその出来具合の良否やアトリエでは気づかなかった課題や諸問題を見つけだす為の勉強の場ではないかと思う。この理念の世界に身を置けば自由美術の会場は自分を権威付けたり、売り出す場ではないと気がつくだろう。昔の或種の親分子分的の空気による若い者いじめが感じられなくなった。峯孝氏の言葉に『自由美術に偉い人を作らないように…』

(注・1)

清水多嘉示がブールデルの教えをうけて1928年に帰国、最初に弟子入りしたのは京都の版画家の徳力富吉郎その次ぎが1933年・峯孝は東京美術学校を中退し清水に師事、学生時代の同級生には彫刻家の柳原義達。

(注・2)

佐野文夫は通称池袋パルテノンと言われていた、池袋の約1キロ西方の今の山手道りにそった一帯に建てられたアトリエ村に居を構えていた。峯孝のアトリエとは路地—つの所。峯孝は当時は要町のここは仕事だけの場にしていて自宅は椎名町の駅近くにあり西武線で帰宅していた。酔った佐野は乗ることもなく自転車を押して帰って行った。小熊秀雄のデッサンに長崎アトリエ村がみられる。

(注・3)

木内岬。1920年彫刻家木内克の。長男として生。1943年帝国美術学校(現・武蔵野美術大学)卒業、作風は力強く構築性のある作品の品性も悪くはなく、自由美術の後続の諸氏はかなりの影響を受けていた。当時会員の森川昭、赤荻賢司、鈴木徹、(三名共逝去)等々。ほどなく自由美術を退会。母校の教授として後進の指導に励み、現在会員として活動をしている作家の初期作品にはその作風に強い影響を見ることが出来た。

(注・4)

井上武吉、:1930年生。1955年武蔵野美術学校(現・武蔵野美術大学)卒。1961年まで自由美術会員として鉄の昆虫を出品していた。国内外で活動。建築は池田20世紀美術館、彫刻の森美術館、都庁の彫刻等々。

新たな一歩を探す

長谷部 昇

前々から是非とも行ってみたいと思っていた展覧会めざして1月下旬にやっと上京した。それは、下記の企画展。

「プラド美術館展」・・・三菱一号館美術館

(‘15・10/10〜'16・1/31)

「レオナルド・デ・ヴィンチ」・・・江戸東京博物館

(‘16・1/16〜‘16・4/10)

「ボッティチェリ展」・・・東京都美術館

(‘16・1/16〜‘16・4/3)

今回の企画展に展示されていた作品の中には以前私が美術館で直に目にしようとスペインやイタリーに旅をして現地で感銘したことがあるものなども含まれていた。そして、この企画展はこれまで私がめざしてきた方向を改めて確かめる貴重な機会にもなった。その中で、画家1人ひとりが生きたそれぞれの時代にあって何を考えていたのか、何を訴えようとしていたのか等を改めて追求してみたいとも考えてみた。そんな時、時代や社会の様相はどんどん変わっているのに、人間自身の本質はほとんど変わっていないのではないか・・・ということを考えてしまった。

さらに、3日間の滞在期間に私自身がこれまであまり気にしなかったことをも考えてみた。それは、昨今の死亡事故の暗い報道のこと。例えば、「生まれたばかりの吾子わ、泣き止まないからと殴り殺した父親」、「児童相談所に助けを求めてかけ込んだ少年に同所職員が、親と一緒に来るようにと対応したために少年は結局死んでしまった」さらには「施設の窓から福祉施設職員に投げ捨てられた入所老人が死亡した」・・・等々のニュース。常識的にこれまでは誰も考えもしなかったこのような暗いニュース。これらの背景にはあの「東日本大震災 3・11事故」発生以後のすさんだような世情の存在を指摘する人もいるといわれている。そのことが、上記のような死亡事故の加害の立場になった人物が人としての責務を忘れて単なる形式としての立場以外は何も考えられない、判断しない行為をしてしまったのではないだろうかと思ってみる。

前述の、ヒエロニムス・ボスやエル・グレコの人間の奥底にひそむドロドロを表した世界、レオナルド・ダ・ヴィンチの油彩画や手稿に見られる知的で篤い作品群、あるいは新しい時代の人間の精神やその姿を表したボッティチェリの作品をゆっくりと目の当たりにし「私は1人の人間として何ができるのか、何をしているのか」・・・と自問してみた。

個人的なことになるが、私は1939年山形県の酒田で生まれ、学生時代の1960年に自由美術展に初出品し入選した。あの頃は、「アンポ闘争」の真っ只中。若者たちは、誰もが全国的な渦のエネルギーにまみれながら怒ったり、苦しんだり、悲しんだりした。そして、特定の為政者が自分の歴史観だけで国を治めようとする姿勢に若者たちは本能的に不信感を抱き、失望したのだった。そんな状況下で描いた作品が入選した。私にとっては、この時が表現活動のスタートでもあった。

ところで、私が自由美術について考えを巡らす時、2002年発行の「自由美術協会史」がベースとなる。

この協会史の中に「1937年 第1回自由美術展開催」とある。この年は、日本がドス黒い激動の状況にのめり込むスタートの年でもある。即ち、自由美術のスタートに参画した先人たちは、迫りくる暗雲や不安の心情あるいは不条理な状況等に絵をもって闘い挑んだ集団のメンバーということになる。やがて、原爆投下、敗戦、その後の混乱の中での団体展の復活。自由美術展で発表される作品はそれぞれ制作者自身の主張であると同時に混乱した社会の中で生きる人々の声を的確に代弁するという重要な役割を担っていた。上野公園の都立美術館は多くの美術団体の発表の場として多くの国民とともにあった。

その後、同じ場所に改装・新築された施設は都美術館となり、さまざまな事情から多くの美術団体は作品発表の場を現在の国立新美術館に移した。

一つの事項について経緯(時間の流れ)として捉えようとする時、私たちは[過去・現在・未来]という言葉をセットとして用いることがある。

自由美術協会のこれまでの動向をこの言葉に当てはめると、第1回展から上野公園の都立美術館における団体展発表の時期までを「過去」、国立新美術館での団体展発表のスタートからが「現在」となるのではないだろうか。「過去」の時期に共通するのは、自由美術に参加・出品しようとする1人ひとりが社会の不条理に怒り、それを強いメッセージとして広く社会全体に訴えようとする姿勢とそのメッセージを確かに受け止めようとする社会的状況があった。即ち、美術団体としての自由美術の存在は多くの心ある市民だけに限らず新聞、テレビ等の取材の対象として無視できなかったと言える。

これに対して、国立新美術館が団体としての発表の場となった「現在」は、新しい異質の課題が突きつけられている。例えば、昨今の美術に関する話題や注目される展覧会は特定の企業体の企画展であったり、地方自治体の観光や産業との連繋の発想が主流となっていねという事実を否定はできない。そり上、団体展の成果の様子を取りあげている新聞(全国紙)は近年あまり見られない。そのような「現在」の状況に、前述の「自由美術協会史」の中の一文が課題解決のヒントを提示しているように思える。(事務所に事前の申し出はしていないが、公的な文章となったものと捉えて活用させていただく。)

(「自由美術協会史」17ページから)・・・(前略)・・・今日、最初のテーマである反戦意識は、太平洋戦争との関連では希薄になったというか、望めなくなった。それは時代の推移で止むを得ないことである。しかし、問題は普遍的になった。人間存在のあらゆる分野にわたって、人間存在を否定する条件が浸透し、蔓延している。さういう状況の中で制作するということを、どう意識するのか。あるいはしないのか。藤林叡三は晩年通勤電車の中や街頭を描いた。その試行錯誤に何かのメッセージはないのか。かつて先人がいだいたことわり、それゆえに生み出した証言者としての作品、これらが問いかけてくるものを感知することから、我々はこの自由美術協会を引き受けていかなければならない。

(文責 宮滝恒雄 福田 篤)

2011年 自由美術展の折に私は「ふるさと東北へ」と題する文章を寄稿した。その文章を書きながら何処にぶつけたらよいか自分でもわからない怒りが込み上がって来るのを必死になって押さえ続けた。

東北の人々の「お人好し」のことや戦争に徴用された人間とその家族や帰国できず戦地だった所で病死する戦友を看取る友のこと、あるいは手の平を返すように新しい時代に踏み出す表現者、そして今でも私は住んでいる新潟県内に原子力発電所が存在いることを認めたくない。たとえ「事故が発生した場合でも放射能の心配は不要な距離等と言われても・・・」。そんなことを考え続けながらあの文章を書いていたのが、つい先日のような気がする。

東日本大震災 3・11事故の発生についての東北人の気持・感情は東北地方以外の人々にどれだけ理解してもらえるだろうか。私が生まれた酒田は日本海側、大震災は太平洋側に発生した。しかし東北人は皆同じ感情であることに変わらないということ。例えば細長い形状を想定してみてほしい。形状に向かって左側と右側の側面があったとしても細長い一つの形状であるだけ。日本海側の酒田の人も秋田の人も岩手や宮城や福島の立場を想う気持は前述の細長い形状の例えのように少しも違いはないということである。

2012年3月にある全国紙が「3・11後の表現」と題する特集記事を掲載した。文学、建築、演劇、音楽そして美術についての活動の様子を紹介していた。

美術の特集では、「震災で失われた東北の風景を土地に眠る記憶から再生産する」という試みに集まった人々が次のような発言をしている。

○・・・震災で世界観は一変した。アートは社会の空気の中で生きているか・・・

○・・・原発事故の危険に気づきながら、私は明確に否定してこなかった。ざんげの意味を込めて・・・

○・・・震災後の社会と芸術家のあり方に危機感を抱く。アートの役割が軽視され・・・

○・・・単なる自己表現でなく、歴史という大きな流れを作品の形で記憶し・・・それは政治活動やチャリテイーとは異なる次元でとても大切・・・(以下省略)

最後に、東日本大震災 3・11事故について記述した。あの大震災は今日になっても、何も解決されていない、という年月・時間の問題がある。さらには、近年になり原発事故という問題は人間の手では解決できないものであり、その裏側にある企業の隠蔽体質が表面化したという事実もある。それよりも、[2011・3・11]がこれからの日本のあり方を重い課題として私たちに投げかけているのだということと正面から対峙しなければ・・・と考える。

私には、ここからスタートが私たちの「未来」への入口のように思えてならない。

冒頭にあげた三つの企画展に登場する画家たとの生きた時代の表現のための工夫・開発に比べればそれらに必要な材料・用具は進歩している。つまり新たなスタートのボールは、私たち人間の手にあると言える。

60 年自由美術とともに

吉 見 敏 治

主張

自由美術家協会は保守主義と事大主義に抵抗し、新しい社会の建設に参画している。この意味から、自由美術家協会は既成団体の陥った欺瞞と誤謬の道を否定し、われわれが当面している現実に対する、積極的な建設の場として会の性格を確立させたい。自由美術家協会は形成の如何を問わず追従と妥協を排して独自の創作を押し進め人間性に立脚してこの方向に前進する。 〔自由美術家協会〕

絵をはじめたころ

昭和20年敗戦直後、闇市の一角で屋台を出していたのが旧制中学三年(14歳)の秋である。表向きは雑誌の販売だが、実は裏では闇夕バコを売っていた。二年も経たないうちに闇市は整理され立退きとなる。焼跡闇市派を掲げ活躍した故野坂昭如(旧姓・張満谷昭如)氏は中学時代のクラスメートである。

その後、本の卸屋(取次店)で働くのだが、ポン中(ピロポン中毒症の略でヤクの一種)が横行し、注射器を使っての行為が同僚の一部の間で行われていた。職場のメンバーの入れ替わりは激しく、馴染みになれたかと思うと翌日にはドロンするといったことが日常であった。

店のカウンターの内側で、小売店相手に伝票を切っていたころ、背のひょろっと高い若いアニメ作家が両手で自作本を縄で縛り、ぶら下げ卸屋を回っていた。その人、実は、あの手塚治虫さんであった。いつも委託本として預かるのだが、気の毒なくらい売れず、そのほとんどを返却する始末であった。

本の内容はゲーテの「ファウスト」やドストエフスキーの「罪と罰」といった難しい内容のアニメが多かったが・・・今では復刻版がでて結構、高値で売られているそうである。

創芸社版の「ゴッホの手紙」(画文集の文庫版)を手にしたののも、この頃であった。坂口安吾やドストエフスキーにハマって夢中だった時分だが、新鮮にうけとれた。無謀にも私は絵を描こうとデッサンを始める。お手本は雑誌アトリエのゴッホ素描集・・・。

集金で小売店を駆け回っていると、4〜5軒の店に飾ってあったのが岡本唐貴の小品。彼の弟さんが神戸駅前で新聞販売店を経営していたこともあって、一時、神戸にやってきて売り捌いていた形跡がある。岡本は岡山出身でプロレタリア美術の草分けであり、「カムイ伝」で知られる白土三平氏の父君にあたる。

昭和26年、神戸元町6丁目にあった美術喫茶DON。画家や詩人、デザイナーたちの溜り場で、マスターは洋画家、夫人は詩人だ。

昭和27年、ここで個展をひらく。闇市時代に知り合った岡本甚一さん(歌人)が賑やかしに友人数名を連れ立ち寄ってくださった。津高和一(抽象系の洋画家でのちに国際展で受賞)、足立巻一(作家)氏ら詩人、歌人たちであった。

マスターは若い画家たちへの目配りも怠らず、それぞれの若手に見合った洋画団体や先輩たちを紹介し激励していた。私には「自由美術へ出してみたらと、一度、団(勇)君に会うといい」と。鴨居玲や中西勝、正延正俊、木梨アイネら諸先輩に出会ったのも此処である。

津高さんには「がむしゃらに描くのもいいけど、何をどのように描きたいのかを、描く前にしっかり決めてから始めるとよい」との助言を受けたと記憶している。

また、評論家の瀬木慎一氏が毎年招かれ、スライド持参でデルボー、マグリット、ダリなどシュルレアリズム系の画家を順次紹介されていた。戦時中、岡鹿之助氏が静物画以外は描かないと、協力を拒否、井上長三郎氏は軍部がよろこぶような作画を一切拒否した経緯を話され、二人の反骨精神に強く打たれた。

そうこうするうちに、年末開催の自由美術の大阪での巡回展に出かけ、「みづゑ」や「アトリエ」に執筆されていた諸先生方の実作を初めて眼にし、その熱っぽい会場の雰囲気に感激して帰り、その翌年、初めての出品を決めた。

レールと柵で論争

昭和33年のこと、3度目の入選。一度行ってみたいと思っていたので都合をつけて上京し合評会に参加した。それぞれの批評がすすみ自分の番がくる。「この絵の作者きてるか!」大声が響く。麻生三郎先生だった。その横が井上長三郎先生。「これはいい。結局は、これからの具象画はこういう方向にむかうと思う。作者には恐らく、そんな自覚はないかも知れんが・・・」隣にいた井上先生「レールという題をつけているが、これはレールに見えんよ。梯子か精々柵だナ。どう見ても。レールを描こうとしているのなら、もっとしっかりレールに見えるように描かなきゃ」「否、レールから発想して、ここにきているのなら、それでいいじゃないか」と麻生先生。

お二人のリアリズムに対する考え方の違いを伺える場面になっていた。

当時、わが家には大小20数点のレールと題した作品が残っていた。たまに来る友人に、それとなく見せても何も云ってくれない。画肌が盛り上がっているとか凹んでいるとか位で終ってしまう。結局、最後まで支持してくれたのは麻生さんと一木平蔵さんだけであった。一木さんは、ずっと経ってから「おまえはレールの後、あれを越すいい絵は描けてないよ。自由美術ばっかり気にしてて・・」。

その後、彼が神戸に立ち寄った折、会の創立者長谷川三郎の若き日の相棒で、東灘区(神戸市)に在住しておられた澤野岩太郎先生(国画会、洋画部創立会員)のお宅へ連れていって下さった。澤野さんは一木さんの北九州時代(少年時代)の絵を始めたころの恩師にあたる人だ。私は澤野さんから旧制甲南高校時代、長谷川三郎氏ら三名(もう一人は中村徳二郎氏)が中心になってアーカイブ「白象」を立ち上げられ、熱い芸術論をたたかわせていた。その証しである原稿群を合本にしたものを長い間お借りして読んでいた。この合本は現在、長谷川三郎記念室に保管されている。目下、記念室が完璧な資料づくりを期す作業を行っており、昭和30年以降に発行されたパンフや関連した記事の切り抜き等を私は提供している。また、この資料は協会の「70年史」編集時にも活用された。(宮滝恒雄氏執筆の際)長谷川人脈に連らなる一人は大阪に清せいきたく希卓さん(昭和30年代に会員として在職していた)がおられた。彼は制作に当たって画面の隅(コーナー)の扱いこそが、作品の成否を左右するとの持論を云い続けておられた。

井上長三郎氏とコンストラクション

井上(長三郎)さんがセザンヌを語るときもそうだが、特に絵の構成を論じるとき、コンポジションを使わずコンストラクション(構築性)を多用されていたのは、第二次世界大戦前のパリに滞在中に西欧合理主義への憧憬のなか、日本の現状とを比較しながら、その落差の大きさを嘆かれていたが、彼の「物差し」には、この在仏時代に影響を受けたフランスの近代主義(ここでは自我の確立)がベースに在ったものと推察される。また構築性重視の裏には、決して画面上の課題としてだけではなく、作者の思想的な裏付けともいうべきバックボーンとなるべきものが不可欠である。という事を指摘したかったのではないかと思う。

實りのあった昭和30年代

昭和30年頃から前衛美術集団として、吉原治良氏が立ち上げた具体美術協会(グタイ)が関西を中心に華々しく活動を展開した。大阪の自由美術のメンバー(先輩たち)三名がスカウトされた。私は彼等との交友を続け活動を横目に、展覧会、パフォーマンス等を出来るだけ見るようにしていた。

ミッシェル・タピエ氏というフランスの批評家で展覧会などもプロデュースも出来る人物が来日。これを契機に戦後のヨーロッパのアンフォルメルが紹介され、その展示会が大阪のデパートで開かれた。フォートリエ、デュビュッフェ、ヴォルスなどで、今まで眼にしたことのないショッキングなタッチの熱っぽい抽象絵画群であった。日本の具体美術の人たちの作品も同時に展示されており、こちらも表現方法は多様で偶然性に頼る面もありながら、結果的には独自なスタイルを生み出し生命のほどばしりが伝わり魅せられた。

井上さんも東京で、アンフォルメルに触れられたと思われ、西欧の諸作品に対しては「アブストラクトを古典派に見立てるなら、アンフォルメルはロマン派に相当する」と評価。それに対し日本の諸作品には「粗暴な悪戯が作品を装っている」と酷評。これは作者が知的な操作を潜らず、ただ偶然性や思いつきに頼った発想そのものを、否定的に見られたためではないか。ここでは私との見方にずれが生じた。

また或る時、井上さんに「新人画会」について少し聞いてみたことがあったが、ネーミングは、当時、東大の学生運動家グループが、「新人会」だったので字間に「画」を挿入したのだそうである。年長の彼がリーダー格で総勢8名、松本竣介は麻生さんがつれてきたとのことだった。「1930年協会展」出品の頃、靉光と二人で数点ずつを大八車にのせ搬入締切日のぎりぎりに滑べりこもうと、受付けに飛び込んだが、係の若衆が受け付けてくれず困惑していると、奥から声が掛かり2人の絵を引き取ってくれたのである。声の主は佐伯佑三であり、然かも展覧会では二人揃って奨励賞をもらうというおまけまでついての喜びであったそうだ。

会員の大量退会のあとさき

私はというと神戸で個展を年1回の割合いで開いていた。近代美術館も博物館も未だなかった。閉廊後、毎夕のように友人とだべり合い、何の遠慮もなしに絵の話などし合った時代であった。

会員になった昭和36年は、前年、三池、安保と政治と経済が結合し、労使が対立して、まともにぶつかり日本国中を巻き込む空前の大闘争を繰り広げた時期でもあった。

昭和39年、東京オリンピックの年、自由美術も会員が大量に退会する事件が起こった。

この前後、すぐれた作家群が一斉に去り、戦後の熱気と魅力に溢れた時代は幕を閉じた。離脱の理由については、表向きは「主義主張の距り」が挙げられていたが、それぞれ個人によって違っており、麻生三郎、糸園和三郎、難波田龍起、浜口陽三、浜田知明、小山田二郎氏らが去り、森芳雄、吉井忠氏らは新しい会派をつくった。関西圏では、京都の野島氏(故人)が神戸へ相談にきた程度で団さんの去就が心配されたが結局は残留し、大した動揺もなく自由美術協会(旧名 自由美術家協会)と改称し新しく発足した。井上長三郎、鶴岡政男、上野省策氏らが残留された。

「この昭和25年から40年ぐらいまでの15年間は何となく風通しのよい敗戦後の脱力感が存在していた」と思想家の内田樹氏が述べておられるように、肩の力がスーッと抜け、貧しいながらも何の打算も遠慮もなしに互いに認め合えた最高の期間だったのではないかと思う。当協会の分裂現象だけでなく、具体美術の運動の最盛期も含まれており、振り返ってみるに戦後70年のなかで「稀有の時代」だったと呼べるのではないか。

天王寺に地下ギャラリー新設

昭和50年代のある秋、池袋で井上さんと上野(省策)さんと3人で焼肉屋へ入った事があった。座るなりお二人は、自由美術の組織のあり方からの、お互いの作品評へ、時間とともに言葉が荒ぶってくる。遂に夫々の実生活にまで踏み込んでのバトルとなってしまった。両者一歩も譲る気配はない。私は気遅れしてしまい割って入ることなど出来ず呆然としていた。深夜になっても激論は続き、結局、上野さんの狛江のお宅に泊めていただき、翌日帰神した。

その後、一度お二人の和やかな会話を眼にしたときは、ほっとし、時には、あんな事もあるんだと思った。

大阪支部では昭和57年から「自由美術関西」という機関紙を年1回発行、第1号のみ何故か活版刷りだったが、2号からはザラ紙に「ペン書き」、次第に「ワープロ打ち」となり、少しずつながら体裁を整えていった。費用は3千円程度であげていたと思う。制作の相間につくっていたが、おもに展覧会評、回を重ねながら作者紹介やエッセイを紹介、その後、京都支部のみなさんとの合同作成となり、よろずふきこ、勝谷龍亮さん、植田良章さんたちによる多彩な編集企画に救われ、マンネリ化を避けながら今日に至っている。

昭和54年、故長谷川匠氏の呼びかけで「1931年展」が始まる。互いがこの年に生まれ、同世代としての価値観を共有しようという事で結成したグループで、赤木幸輝、藤沢喬(いずれも故人)、佐々木正芳、藤島清平氏、それに吉見が加わり、毎回、銀座、東和画廊で5年間続けられた。会期中に俳優の花沢徳衛さんが来られ藤沢氏の絵を買っていかれたこともあった。

天王寺大阪市立美術館は、昭和12年に建てられ、大阪の公募美術展の会場として、大阪文化の砦としての存在感を発揮し続けていた。

自由美術家協会時代で、初期の創立直後も、ここで開催しているから歴史は古い。それが昭和62年2月、一方的な通達によって貸スペースが縮少され、利用団体の半分は館から30分以上(歩いて)かかる開発ビルへの移動を強いられた。(自由美術は残留組だったが)これらの復権運動に28団体が参集。大阪洋画団体連絡協議会を結成し、数年にわたり大阪市との交渉を続けた。市民に訴えるため、大阪駅前や私鉄ターミナル駅前で反対署名、ビラ配り、募金と運動を繰り広げた。当時は世論の圧倒的な支持、マスコミの強力な応援もあって「追い風」が吹き、しかもバブル前という経済的にも恵まれ、遂に新しい地下ギャラリー建設が現実のものとなり利用団体全員の努力は実を結んだ。

震災記録画を描く

平成7年(1995年)には阪神大震災が起こり自宅は全壊、私は昭和20年の神戸大空襲以来、再び焦土に立たされた。避難所で女房が倒れ、加古川の友人宅で1カ月をしのぎ、その後神戸の垂水の文化住宅で1年4カ月の仮住まいをした。そして被災前の自宅の跡地に新居を再建することができた。

被災から2カ月後の三月初め、東京の森健さんが大量の紙などを送って下さり、励ましをいただいた。困難な条件のなかだったが、彼の友情に支えられ記録画制作にとりかかった。現場には被災し非業の死と云う形で亡くなられた方々の霊が渦巻いており、私はその真只中で制作していたため、夜になると唸される日が続いた。しかし、翌朝になると霊たちに招かれるように再び現場に向かっていた。また「みんなが困っているところで、何で描くんや」と云う非難を受けたときもあった。それでも八月までの半年間、緊張の糸を切らすことなく制作に没頭できたのは幸せであった。

震災時には、全国の会員のみなさんから、温かいご支援をいただいたことに、改めて感謝申しあげます。

活力を取り戻したい

振返ってみて、良くも悪くも自由美術とともに生きた60年間であった。自らの活力、集団の活力、ともに往年とは比較にならないぐらいの衰えようである。嘗ってなら、互いが相手に対し譲れないだけの主張を持ち続け、決別や分裂を繰返しながらも、集団としての活性化という手段は手離さないできた。これは集団の持つ「主体性」でもあろうか。敗戦直後から可成りの間、持続していたコンセプトが次第に薄れてきていることは確かだろう。自由美術創立後、80年の歴史のなかで、会は沢山の画家を育て、また、打ち捨てることも多くしてきた後の現状なのだが・・・。時代の趨勢、社会の変貌、価値観の多様化etc.と、いくら理由らしきものを並べ立ててみても、それで事は片付く問題では無さそうである。

「活力」を如何にして取り戻すのか・・・。

個々人が、自らを奪いたたせ真摯に現実に立ち向かい、描き続ける以外方法はないと思っている。

心に残った作品−自由美術の今後

光 山 茂

1、私が自由美術にかかわったわけ

私が自由美術展に初出品したのは1965年、アメリカの世界戦略の一環としてのベトナム支配は、解放戦線の激しい抵抗にあってもがいた末の北爆が開始された時期だった。当時、自由美術協会は五月展というのを東京都美術館裏手を会場にして開催されていた。1968年五月展のテーマ「不安」展開催中にベトナム反戦デモが企画された。全員が骸骨の仮面をつけジョンソン(当時の米大統領)の似顔絵をひきづって80余名、上野から日比谷公園まで黙々と歩き激動する社会への美術家らしいアッピールとして私の心をとらえた。沖縄返還闘争も激しくなっていた。これらの時代を反映した私の作品は人間の土地シリーズとして描き本展で2年連続佳作作家賞をいただいた。絵画は現実に背を向けて耽美的な世界に浸るものではないということを美術史学で渡辺華山を研究してきた私の姿勢が合致し自由美術の潮流にのれると確信した遠い過去が、今回の企画でかなりはっきりとよみがえってきた。

2、記憶に残る自由美術展の作家と作品

私は自由美術80年史のうち少なくとも後半の50年はかかわっている。その間の心に残る作者と作品群を確とした資料に因らずに回顧してみたい。

出品して間もなく出会ったのが西八郎(以下敬称略)の「日蔭の風景」である。広漠たる大地で顔のない人間群が二手に別れて争っているかのごとき悍ましさがみなぎっている作品である。国籍不明のようだが古典絵画の餓鬼草子を連想し、かつ戦争の理不尽さを告発したゴヤの世界を感じ取れた。その卓抜した描写力は他の団体展のどこにも見られない凄みを感じた。1968年に制定された平和賞を最初に受賞したのが川上茂昭の「エスカレーター」その後20年後ほどして描いた「門」も忘れ難い。というより私の制作を支えた精神的バックボーンとなっていった。受賞作は戦闘機の胴体らしきところにエスカレーターが伸びその頂上に髑髏らしきものがあり途中には弾痕がある。反戦的であるが決して政治的なプロパガンダには陥っていないリアリティのある作品であった。この作品から受けた衝撃は私の脳みそをかきむしっていった忘れ難い作品である。いつのころか失念したが「自由美術展には売り絵など一つもない。だからこの会が好きなのだ」といった文章を上野省策が書いているのを記憶している。

森本仁平のベトナム難民家族が顔だけ出して川をわたっている作品、白水興承の白骨累々の作品は人の心を打ちはするが応接間には飾りたくはないだろう。まさに上野氏の言葉を地で行った作品と言えよう。

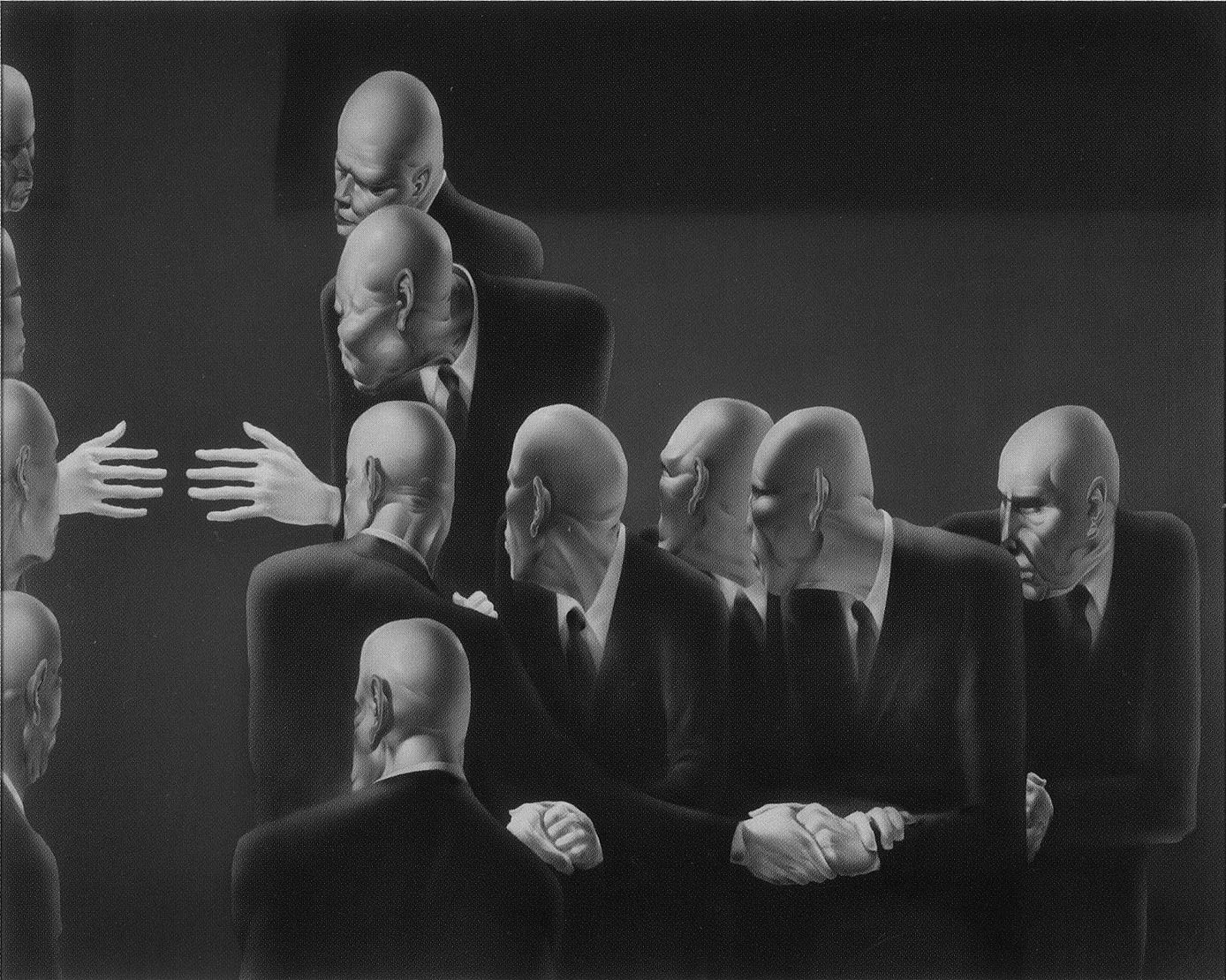

現実風刺と暴力、権力の横暴を告発して止まなかった佐々木正芳のハゲ頭の集団「派閥」や高度成長からくる乱開発を告発した作品群も忘れ難い。横尾茂の晩年の大作「悪夢9・11」にみる現実への問いかけの大きさも輝いていた。

自由美術の作家を論ずるとき井上長三郎、鶴岡政雄を落とす訳にはいかない。「毒舌のなかに合理的な知性があって一筋縄では捕らえられない魅力をそなえている」と彼の作品を端的に言い当てたのは評論家、針生一郎だった。1965年のヴェトナム、’69年の「白い椅子」などは権力の横暴を独特なスタイルで語りかける。鶴岡政雄は人間の生きざまを深く追及していたと言えるのではないか。私か出品しているころは「重い手」のもつ社会現実の息苦しさの告発から抜け出して軽妙洒脱の作風に転じていた。

事でなくて物を描くとはかれの年来の主張である。これは画家が生きている現実そのものに迫らなけれぱならないいうことであり、常にリアリストであり続けたのだと思う。

私の友人の一人が自由展で、「西洋たんぽぽを持てる少女」の前で立ちすくんでやがて、そこに座して動けなくなったというエピソードは終生忘れ難い。友人は美術については全くの素人。少女を取り巻く果てしない深々とした空間に酔いしれたという。藤沢喬の作品である。

1970年代と記憶しているが藤林叡三の描いた深い皺と体を小さく丸めたおそらく母親をモデルにした作品も忘れ難い。

太平洋戦争の悲惨さに対する風化が進む中で描かれた井上肇の軍服、ヒロシマの惨禍を静かに語りかけた有村真鉄の作品も胸を打つ不朽の作品であった。

3、自由美術のオリジナリティ、存在価値とはなにか

以上、50年余にかかわってきた作品を通して見えて来たものとはなにか。どなたも己が生きている時代に対して、敏感に反応している作品を生み出していることである。しかもその作品が反体制、反権力であろうがなかろうがその根底にあるのはヒュマニティを宿したリアリティの追及ではなかったのか。従ってこれら自由美術の作品は耽美的な世界、造形性を追及するだけでなく時代の証人であり、作家の生きた軌跡を示すものであり、第2次大戦後の激動の日本の「暗黒と光芒」(1981年東京都美術館企画展のタイトル)の作家群の後に輩出したこれまであげた作家群がつながっていくのである。

従って自由美術にはシュウルリアリズムや幻想を追い求める作品はいまだかって存在しなかったといえよう。と同時にこれらの作家は美術市場やアメリカを初めとして海外から流入するイズムに右往左往していないという側面も忘れてはならない。

4、自由美術協会と今後の在り方

自由美術をひとくくりに論ずることは確かに至難のわざである。ただひとつ言い切る事ができるとしたら時流に流されない作家群が色あせる事なく輝いていることであろう。ヨーロッパからやってきたアンフォルメル、ニューヨーク・スクールに端を発しての抽象表現主義などに日本中の画家が飲み込まれた時期があった。抽象でなければ絵画にあらじという風潮が我が国を支配した時期もあった。しかし自由美術の先駆者たち、オノサトトシノブ、小野木学、難破田龍起、池田一末など思いつくままの抽象作家は己の美意識をいささかも曲げる事なく探求を続けた。

さて凡庸な画家の拙文はこれ以上続けても説得力を失うので止めることにするが自由美術の今後についてどうしても述べたいことある。

美術はつまるところ自己主張、自らの創造性の発揮である。したがってオリジナリティが作品の生命線であるはずである。それを支える技術の開発も不可欠である。現実はどうか。この会の傾向や雰囲気にのみこまれた作品が多すぎるのではないか。このままでは日展と変わらない親方日の丸的団体に成り下がってしまうのではないか。会に合わせた作品を作るのではなくそこを乗り越えようとする意欲、エネルギーこそ求められるのではないか。

最終的に団体は切磋琢磨する場であって寄り添いあって傷をなめ合う場ではない。自らの生きざまを磨き、時代の風を全身で受け止めることを座標軸の横にオリジナリティの追及と己を表出する技術の粋を究める努力を縦軸にすえて作画すべきなのではないか。これらをわたし自身にも問いかけながら明日への自由美術協会を考えたい。

嘘が95%、真実が5%の言い分

ミズ テツオ

まず、今年の自由東京展で感じた事いっちゃおうかしら。皆さんうまいなぁ、まとめてるなぁ、まとめるのが生きがいのよう。しかし何が絵というものか解らない人が多いのも困りものだな。それとも忘れてしまったのかしら。大切な、心がどっかにいっちゃってる。技術は間違いないくらいうまい。そのことを本人もわかってらっしゃるようで!しかし、なんだな、秋と春と同じような自由展を観せられてもどうかしら。春の自由東京展は実験の場としたら、そんな勇気ないかしら。いったいどんな画家になりたいのだろう、誰でも憧れやこうなりたいというものを持っていたと思うが、いつからこうなったんだろうと考えた事があるのかしら、絵画は片手間でやるもんじゃねえんだ。しかし趣味は素敵だ!皆んな画家ではなく絵描きのように思う。絵画依存症かな。絵画を馬鹿にしてはいけない。絵画は人の人生を変えることも出来るんだ。うまい絵を描く人は世界中に五万といる事を知っているのかしら。今はいない過去の画家達に失礼にあたるよ。これは嘘ではない、彼らが絵の為にいかに自分を犠牲にしてきたか。切なく哀しい人生を送ってきたか、画家とはサラリーマンや普通?の人々とは違うのだよ。昔、僕は画家とは人間であってはならないと書いたことがある。つまり画家とは人間である前に画家でなければならないということです。でもこれもお笑いかも。他の芸術一般も同様であるように思うがいかがかしら。誰も書かないから僕が書いているしだい。文句がある人もいるでしょうが、言ってきて下さい。討論でもしましょう。ぜひ僕を説得して下さい。難しく書けなくて申しわけなく思っている。言葉を知らない小生、何ごとぞ、でもへのカッパ。なにごとも解りやすく、分かりやすく。

ここで山本周五郎の言葉を引用する。

僕が感じ入った言葉です。

芸術は真に入るほど、世俗からみすてられる。

画でも音楽でも、芸術性とは独自性と新し

い発見をそなえているかどうか、というこ

とではないだろうか。

「才能ある人間が新しい芸を創りだすのは、

古い芸にかじりついているよりよっぽと本

筋だ、世間なみの義理や人情のために、創

りだせるものを殺しちまうとすれば本当の

芸人じゃあねえ、本当の芸っていうものは

な、−ときには師匠の芸を殺しさえする

もんだぜ」

芸というものは、八方円満、平穏無事、な

みかぜ立たずという環境で、育つものでは

ない。あらゆる障害、圧迫、非難、嘲笑を

あびせられて、それらを突き抜け、押しや

ぶり、たたかいなかじら育つものだ。

出 新潮文庫

山本周五郎 著

「泣きごとは言わない」

いかがかしら。

僕の美意識

女性はスカートをはくようにしよう。ズボン

はケツばかり目立って素敵ではない。少しもエ

レガントではない。

スケベな僕だけかしら、こんなこと感じるの。

それと電車の中で用もなくスマートフォンを

いじるのはやめよう。美しい光景ではない、僕

は美しいものがみたいのだ。

これらのことは全て絵づくりにつながるよう

ですよ。

最後に

みなさん

恋をしよう

そして 大失恋して

なげき 悲しもう

これもすべて絵よ。

2016・6・22

自由美術 佳作賞展

'15年受賞者による佳作賞展'16年4月12日(火)〜17日(日)

PAROS GALLERY

平面作品を見て

西 村 幸 生

平面作家6名、20号〜30号各自2点、立体作家3名は、各自2〜3点の出品による、2015年度佳作賞受賞者による『自由美術佳作賞展』が、大森のギャラリーPAROSで聞かれた。200名近い出品者の中より選ばれた、期待される作家たちです。

作品の大きさが揃えてあるので、落着いた、見やすい会場になり、一人ひとりの仕事が良く分かるようになっていました。

今井 忍 『BLUE ARE A』 青い色相に、軽快な線が走り、少量の暖色系の色が効いていて、美しい作品に仕上がっていました。青い画面からは、海を感じ、生命の蠢きが感じられます。気持ちが乗って仕事が出来ているのでしょう。そんな心地よさが伝わってくるようでした。

新堀久子 『枝』 押さえた色調で、草原に本の枝を構成した風景で、まだ新芽の出ない、冬なのでしょうか、寂しさと厳しさを漂わせた哀愁のある作品になっています。色彩に魅力があるのですが、描写性が強い分説明的に感じ、物足りなく感じてしまいます。もっと構成を強めて、自分を出したほうが『絵』が、面白く展開するように思うのですが、どうでしょうか。

横枕義郎 『PAUSE ×2』 軽いポップな作風で、女性の顔を大きく描いている。目をつぶり舌を出した顔の左右には、十字架が描かれている。何かに耐えているのだろうか、出した舌は、諦めなのか、人生を逆転させようというしたたかさなのか。本展の作品に見えた、たどたどしさの方に惹かれるのですが、器用に絵を作ることは、どうなのかと考えてしまいました。

藤田和子『縄2803B』 白黒のモノトーンの作品です。縄が二重に空間を舞っていて、丁寧な描写が生きて密度を感じさせます。縄は絹の光沢をたたえ、動きと広がりが良く出ています。どこかで見たことのあるような平凡さを何とかしようと葛藤しているのが、縄と周りの空間の捉え方の迷いに感じました。迷いが、この先面白くなりそうな期待を抱かせているように感じました。

石井ゆき 『対話の予感』 本展の作品と同じ構図による作品で、人体を平面的な色彩表現で現していて、周りの空間とも響きあい、素直な作品になっています。色彩も綺麗になりそうな期待を持たせます。もう1点の『地底から』は、色彩の統一感は無いですが、情念を感じさす、緊張感と強さがあります。どちらが石井さんなのかなと考えて見さしてもらいました。

光山久子 『刻の記憶B』 青緑の空間に、竜巻のように舞い上がる人々、自然の雄大さと、それに翻弄される人々を描いています。ここ数年のテーマで、自分の形象にこだわり表現されている姿勢は好感が持てます。最後にかけた、パートシェンナーと下の色の関係で、絵が暗く、汚れたようになり残念に思いました。重たいテーマだからこそ本展の絵のように、明るい方が広がりが出るという事もあると思いますが、どうでしょう

立体作品を見る

北 村 隆 博

苦労して創作した作品を良いぞと認められることは大変嬉しいし、次に向かう意欲が生まれる。

今回は三名の作家が出展された。何れも正しく佳作で三人三様立派なものである。また選んだ人々の眼力を思った。

中原悌二郎氏がロダン展を見て、ロダンは人体の構成の底の底まで呑み込んでいる。尺にも満たない作品があれほど大きく、力に満ちている。形は極端に言って四角な面と線で構成されていて、筋肉の伸縮、弛緊は抑揚に富んでいる。と書いている。この文を思い出しながら鑑賞した。

中西保裕さんは黒御影石の作品二点、「ときめきの瞬間」は波の形にときめきを感じとった作者の気持ちの表現か。「風の中で」は母子像で、石の塊りを胴とし、上に親子の頭部が彫り出された情愛あふれる作品。

野村弘枝さんは粘土像を樹脂にした作品二点、「待つ」は畝に座って人を待つ男性の像と見る。「頭痛」は頭像で、苦痛に耐える姿で、粘土を角柱で叩き絞めた面の表現を意識した中原氏の文を思い出させた佳作である。

辻忍さんは大きい一枚の板から思いの形を彫り出した三点で、日本の伝統を思わせた。「草原にて」は杉の板で二つの形を彫り出して、薄く軽くした花びらが空を飛ぶような感じの作品、「風よ」は草原にその軽さはなく欅の作品で地面に在って、二つの形がしっかりと風を受けている感じ。「遠くまで」は二米大の檜の板に無数の空間を持たせた軽やかな作品、セメント壁の前に置くとセメント壁も美しく共鳴してくれるだろうと思う。

三人の作品を見せて頂き、作家は毎日作品と向き合い、そして、次なる作品の構想や試作を繰り返されているだろうと思う。

子供のように無心で自己感情に忠実でありたいと思う。