自由美術 2019

目次

私と自由美術 1

野見山暁治 講演 2018. 10. 6

自由美術 批判的リアリズムの潮流 光山 茂 18

郷里熊本での制作活動 杉 英行 21

追悼

サヨナラ 森山誠さん 石田 貞雄 23

展覧会より

心うつ10年の画業 深井克美 展 手島 邦夫 26

緑想試論 平澤重信 展 山口雄一郎 27

(表紙) 森田 廣

私と自由美術

野見山暁治講演

2018.10.6

国立新美術館講堂

司会:みなさん、こんにちはー。今日は自由美術の研究講演会ということで、大勢の方にお集まりいただきまして、本当にありがとうございます。溢れるような状態で、ちょっと考えられなかったんですが。時間過ぎましたので、始めさせていただきます。自由美術のこうした講演会、久しぶりなんですけども、ちょっと私も今日は興奮しております。今日は講師に戦後自由美術の創生期ともいうべき時期に会員として御活躍された野見山暁治先生をお迎えしてお話をいただけるという運びとなりました。有意義な時間になりますように、最後までごゆるりとお聞きになっていただきたいと思います。もう皆さん十分御承知かと思いますけれども、野見山先生の簡単な御紹介をさせていただきます。野見山先生は1920 年に福岡県でお生まれになられました。その後1938 年に当時の東京美術学校に入学されまして、その後戦争にも引っ張られて満洲のほうに行かれてらっしゃいます。その辺りはいろいろ御苦労もあったようなんですが。その後、1948年、第12 回自由美術家協会展で協会賞をお取りになられまして、そのまま会員推挙ということで会員になられました。その後、会員としては年数的にはそれほど長くはなかったんですけども、もう本当に一番活発な時期に活躍されまして、その後、1952 年にフランスのほうに渡られて、64 年までそちらで活動されました。その間、1958年には第2回安井賞お取りになられまして、恐らくその辺りからお名前がみんなに知れ渡るような形になったかと思いますが、その後ももう数々の賞を受賞されました。あ、その前に、1968年に東京芸術大学助教授に就任されまして、そのまま72 年に教授ということで、芸術大学のほうでお勤めになられました。で、名誉教授であらせられます。そのあと、芸術選奨文部大臣賞ですとか、あと毎日芸術賞、それから文化功労者、それから、一番近いものでは2014 年に文化勲章も受賞されていらっしゃいます。もう本当にずっと御活躍の、98 歳になられるんですが、98 年ということで。今日は、私のほうから会員等にもアンケートを採りまして、その中から御質問しながらお話をお聞きしたいなと思いますので、最後までよろしくお願いいたします。それでは、野見山先生、よろしいでしょうか。はい、じゃあ、よろしくお願いいたします。

はい、ありがとうございます。

野見山:聞こえますか。聞こえます?マイク聞こえないんじゃない?いや、え、ああ。どれぐらいなら聞こえるんだろう。

えへっへ。いや、余り大きいとね、がんがんがんがん鳴って、ただうるさいばかりだから。

そう。ほどよくがちょうどいいと思うんですけど。ただ、この夏になるまで私も健康でちゃんとしゃべれたんだけど、夏にちょっと患いまして、おじいさん病にかかって、それから、声がおかしな声、じいさんの声になったんで、みんな聞き取りにくいかと思います。だから、聞こえないときは聞こえないと、それから、大きな声、私自身が調節できないから、がんがんいいだしたらうるさいと言ってください、ですから。

それと、これ自由美術の話ということは主なんですけど、何しろ私にとって自由美術というのは、今から何年前になるかな、もう60 年、70 年ぐらい前の話なんで、実をいうとぼんやりしてて忘れているんです。

だから、いろんな人の名前をさっき言われて、そう言えばそういう人もいたなというので。だから、間違えて違う人のことをほめたりくさしたりすることもあるんで、そこいらはそっちのほうで訂正してください、どうか。それでー、どんなことを話せばいいんですかね。

司会:はい。それでは、先生にこの辺りを是非お聞きしたいということを幾つも聞いておりますので、それをまとめたものがありますので、それに沿ってお話を伺いたいなと思います。

野見山:うん。

司会:まず、先生はもう本当にお元気で、今でも精力的に制作に励んでいらっしゃって、個展等も開かれて、7月にも個展がありましたけども、本当に頑張っていらっしゃるんですが。先生が絵を通して、あるいは絵に向けて、何て言うんですかね、制作を通して求めてきた世界、その辺りをちょっとお話しいただけると、と思うんですが。

野見山:ああ、そうか。

司会:はい。

野見山:いやね、幹事の方から前もっていろんな質問事項は私のところへ来てまして。うん、いや、来ましたけども。それを読んでみますと、いろんなことを書いてある。だけど、私は、何て言うのかね、いろんなそれについて答えが出ないというのは、ただの好きで絵を描いてたもんですから、何を聞かれても好きで描いておりますという以外に答えようがないんですね。だから、これ、どうして絵描きになったか、絵とは何か、何を問われても、ただ好きですからという。ほかの絵描きさんも多分そうじゃないかと思うけども。で、中には違う人もいるかもしらんと。ただ1つ、私が芸大で教授やってるときに教授の先生から、野見山さんは絵の好きな絵描きですねって言われたことがある。芸大の絵の先生はみんな絵は好きだろうと思ったら、その人は、私は嫌いですと言う。

絵の嫌いな絵描きというのがいるんですかと言ったら、2つに分かれるそうです、その人が言うには。絵の嫌いな絵描きというのは、絵画とは何であるかというのを考え、その絵画のどういうところに、つまり現実と架空の世界とのそのギャップ、どのように自分は生きたらよいかといろいろと考え悩んで絵描きになったと。それから今度は、絵を描くことについて自分の思いというものを、モチーフというのは何をモチーフにすれば自分っていうものを出せるか、聞いてみるとその人は随分悩んでるんですね。絵を描くだけで随分悩んで、何を描くかについて悩んで、悩んで悩んでその人は絵を描いてる。そこ行くと私は脳天気で、生まれたときから好きですから。こういう実は講演になりますと、何も言いようがないんです。もうただ一言、好きでしたって言ったらそれでおしまい。いろんな質問事項がありましたけど、読んでも読まなくても同じだから、いいですから。

ただ、私が美術学校に行っている頃に大東亜戦争っていうのがあって、第2次世界大戦に広がって、とうとう絵を描く沙汰じゃなくなった。それで、もう卒業する頃は、日本はもう大変な、アッツ島は玉砕とか。で、その頃学校出ましたから、学校にいる間だけは兵隊を免除してくれる。免除してくれるっていうのは卒業するまで待ってくれる。だから、その間だけは絵を描いていいと。とてもありがたいことですけども、兵隊に行かないでその間絵を描くというのは。もうアッツ島も玉砕、南と北のほうで、みんな行く人ことごとく亡くなってるような状況の中で、卒業するまで絵を描くというのは、これはどういうことかと言いますと、死刑の執行猶予を受けてるようなもんで、おまえ生きてる間は今、卒業するまでだから、それまで絵を描くんだよ、あとはもう殺すよという、そういう状況に立たされる。何となく充実したような、むなしいような、切羽詰まった気持ちで。卒業して兵隊行きまして、2年間過ぎて戦争が終わりまして、帰ってみたら日本はどこもここも焼け野原で、絵を描く沙汰じゃないんですね。でー、私はまた東京へ戻りたいと思って、東京都庁へ申請したら、東京都は入れてくれないんです。戦争から通り越して住んでる人はそのまま東京に住んでいいんだけども、そのあとに入ってくる人を入れないんです。もうこれ以上人数が増えたら東京都はパンクして食料は行き渡らないからというんで入れない。東京へ戻れないという。僕は福岡県の出身だから、福岡へ戻りまして。戦地で私は胸を患って息絶え絶えで帰ってきたもんですから、絵を描くような描かないような、どうしようもない日々を送ってた。そうしたら、今日来ましたら、ええ、また最近亡くなったと、ああ、一木平蔵という自由美術の絵描き、この人が同じ福岡県で絵を描いてて、彼は関門海峡の進駐軍のところに勤めてる。で、

俺んとこへ来ないかと言うから、彼の下宿屋に転げ込んだ。でー、彼は元気に勤めへ出るけど、僕はちょっと動くとつらいような。だから、昼間、関門海峡の丘の上に行って、船が出るのを眺めたり、絵を描いたりしておったんですけど。そのときに、もう戦後美術雑誌ができたよというので彼が持ってきてくれたんです。丘の上でそれを見ましたら、妙な絵があった。妙な絵というのは、2人、男と女が裸で抱きついてて、そして、その題名がひとりという題なんです。描いた人見たら麻生三郎と書いてある。これは私は非常に度肝を抜かれまして、今という時代をこれほど出している絵はないなとそのとき思った。つまり、どうしようもなく、誰も頼りようもない、自分1人は、どう生きていくかというのも何も見当もつかない。そういうときに、抱き合った2人が、抱き合っていながらひとりという、この孤独感っていうのはどこまで行っても、救いようのない何か悲しさというか、人間の業みたいなのが出てて。で、私はそのとき非常に打たれました。だから、ああ、今の時代をこれほど出した絵はないなと思った。それまで僕は絵というものは、西洋から入ってきた油絵というものの描き方がありまして、何せ、印象派、後期印象派、つまりセザンヌも出てきて、結局絵というものはこういうもんであるという、絵の表現についてのいろんな発明とかルールは習ったけども、つまり、絵っていうものは、何を自分が描きたいかということについては、放任されてたってのはおかしいけども、そういうことについて人は触れなかった。ただ、描くということは、静物、これは人物、これは風景というようなことで、それの描き方についての、画面の構成の仕方どうとかこうとか。ところが、その抱き合ってる絵を見たときには、今という時代をこれほど何か痛烈に訴えかけてくるもんはないんで、ああ、絵というものはこういうもんだってのが、非常に打たれまして。それで、やっぱり東京に行けば今という時代をこうやって把握してる絵描きがいるんだと、どうしてもその人たちのところに行って一緒に絵を描きたいという気持ちに駆られて、それからすぐにまた東京へ出かけました。で、東京は入れてくれないんで、友達に頼んで横浜の保土ヶ谷の百姓家に住ましてもらって、それから東京へ通うというような。東京でそのとき初めてあの自由美術っていうのを見たんです。見たというよりも、私もそこへ出したいと思って、自由美術に応募して、展覧会に出しました。そうして、そのひとりという絵を、どこにあるのかな、これを描いた絵描きさんの絵はどこにあるんだろうと、見たら丁度、私の絵と向かい合ってその絵が並んであった。非常に打たれましたけど、打たれたのはその絵だけじゃなくて、そのときの自由美術というものは、ああ、絵というものはこういうもんだというのは、とても見事に表現されておりました。それから、私はずっと、三、四年、パリに行くまでずっと、もう夢中になって自由美術の人たちのところへ、何て言うのかな、まだ私は二十七、八でしたから、その人たちのところへ絵持っていっては見てもらい、そうすると、その人たちは同時に大酒飲みだったり無頼の徒ですから、へっちゃらで、おまえ金持ってるかって言って、持ってますって言ったら、それでみんなどっかで飲んでおしまいにするとか。

ふふっ。うん。で、その挙げ句が、酔っ払って介抱しろとか何とか、随分何か勝手な人たちばかりの集まりなんですけども。

この人たちの集まりはみんな素晴らしい。大体、その展覧会出すときに私持っていきましたら、受付にずっと知らないおじさんたちがずらりいて、いろんな人たちがいた、知らない人たちばかりですけど。で、僕の同級生もいて、荷物から、荷物って、梱包してるから、早く絵を出せって言うんですね。で、そうすると、受付の審査員のおじさんたち、会員だろうけど、それを見て、ああ、何だこの絵はとか、ええ、いいじゃないかとか、もうそこで審査始めてるわけですね、何か。

勝手な審査を。うん。私が印象的だったのは、へんてこなおじさんが出てきて、いや、君はこの絵大体どうやって描いたんだ、って言う。どうやって描いたって、関門海峡の風景ですって言ったら、それは分かってるけども、どういう気持ちで描いた、みたいな、何か根堀り葉堀り。変なおじさんだなと思ったんですけど、この人は井上長三郎と言う。

そのときから井上長三郎というのはおかしなおじさんだなと。それから、森芳雄なんていう人は、よく、にたーっと笑ってるだけで、いいでも悪いでもそれについて言わないんでね。うん。面倒くさいような顔してる。

とにかく、やっかいなところだけども、入りましたらみんな面白い。それから、酔っ払いの群れに私も入りまして。よくあんなにお金もないのにみんな飲んでたなと思うぐらい。

思い出す、あの頃、寺田政明とか、小山田二郎とか、大勢いました。何かみんなでわいわいわいわい飲んで。みんなお金がないから、しょっちゅうつかみ合いのけんかするんですね。ほんで、つかみ合いのけんかするとね、みんなとても嬉しそうなの。それで酔いますから。ああ、酔いが回るから。

で、ふらふらになって帰って。また二、三日したら、つかみ合った人同士がまた集まって、また飲んで。つまり、非常に安上がりに酔っ払う方法を考えてた。だけど、私はあのときの、つまり、日本がどうしようもない。あ、こんなことしゃべっていいんですかね。

司会:あ、全然構いませんので。ええ、よろしくお願いします。

野見山:ああ、じゃあ。

司会:ええ、そのままで。はい。

野見山:自由美術にどうして入ったかっていうので。みんな1人1人が酔っ払いで勝手なことばかり言ってるけども、この人たちは画壇のどこにも入れてくれないだろうというようなわけの分からんことを主張して、そういう人が勝手な絵を描いてるけど、これがみんな一途にいい絵を描いてたんでね。で、私は、相手がこういうもんだし、絵描きというものはこういうもんだろうと思って、私は余り酒は飲めないのに、酒も飲まないと絵描きになれないのかと思って。

一生懸命習って。ええ、習ってるもんだから、みんなの介抱ばかりをさせられて。そうすると、みんなね、酔っ払うと僕の顔見て、野見山いるか、って言うんですね。いるかっていうのは、俺についてこいって言うわけですね。酔っ払ったときの世話をしろというわけ。

だからね、やっかいなことになったなと思いながら、おかしな生活をずっと。自由美術っていうのは私にとって、何だか、絵を描くこと、生活も何もかも一緒くたでした。一番遊びに行ったのは麻生さんとこでしたけども。麻生という人は非常に、しゃべってるうちにふと陰鬱になってきたりすると、すっかり陰鬱になって、火鉢の灰をじいーっと見つめたり、それをはしでかき混ぜては何となくうつむいてる。そのうちに裏返しにしてる絵を1枚ずつ開けて。あの人は訪ねると必ず描きかけの絵をみんな裏返しにして待たすんです。そして、全部裏返しにして、入れって言って入れてくれる。だけど、陰鬱に、何か、で、やってるうちに、1枚出しては表向けて、おい、これどう思うんだ、って言う。それから、これ人物がおかしいか、って言う。おかしいかって、どこが人物だか、僕よく分からなかった。

ただ、ごみが一杯で散らばってるように描いてあって。これ人物ですか、って言ったら。

はー、人物って分からんのかって、麻生さんがっかりする。そのうちに奥さんが、晩飯ができたから食っていけって。そうすと、娘が2人いて、奥さんと麻生さんで、イワシが4匹買ってあるんですよね。私が入ると5匹目がないから、誰かのを半分分けしなきゃなんない。だから、私は帰りますって言うと、いきなり捕まえて、おまえは卑怯だって言うんですね。つまり、人の絵をさんざん見た挙げ句に帰りますって言うのは何だって言うんですね。それから勝手な時間になったら、おい、帰ってくれ、って言うんですね。ところが、もう終電は過ぎて2時間か3時間か経ってる。

うふっ。今帰れと言われても困るがなーと思っても、1時間以上歩けば帰れるとこにいましたから、よく歩いて帰りました。私にとって、自由美術というのはとても懐かしい。これは森さんが、二人という、あれは紀伊國屋に絵が、有名な絵がありますけども、あれを夏描いてるとき遊び行ったら、やっぱり立派な屋敷でしたけども、屋敷のほうは人に貸してて、アトリエだけに一家が住んでて、奥さんが乳飲み子を背中におんぶして、泣かすと、森さんが、うるさい、泣かすな、って怒鳴ってるけども、泣かすなったって赤ちゃんですから。夏の暑いときだから外に出ようもない。みんな切ない中で絵を描いてるもんだなと思って。それから、その絵が評判になってお金が入ったら、もう、そのときの森さんの顔ったら、お金が入ったんだよーってときの顔は、みんなお金が入ったらそれが顔に出るんです。

だから、ほとんどの人、みんなたかってくるもんだから。

だから、寺田政明なんて人は読売新聞に石川五右衛門っていう小説の挿絵をずっとやってた。檀一雄の小説でしたけど。そうすと、お金が入るのはもう寺田さんだけなんだ。だから、みんな、おい、寺田いるかってね。

会合やると寺田にくっついて歩いて。そうすると、くっついて歩いてるという、その従順さがないんですね、みんな。

うん、威張らしてたまるかってなもんですね。おまえ持ってんならみんな出せってなことで。

そんで、暴れ回るんですよ。で、飲むだけならいいけど、提灯たたき割ったり、テーブル引っ繰り返したり、屋台のそういうところを荒らし回る。そうすっと、そこのおじさんたちが飛んできて弁償しろと怒鳴るんですけど、仕方ない、もう寺田さんがお金持ってるから、いちいち言い訳しては、値引きしてもらって、その何か賠償金出すんですけど。そうすると、みんなが、寺田は世慣れた男だなーってね。

うん、ひどい、私はひどいグループだなと思いましたけども。

これやっぱり戦後のね、やっぱりいい時期だったと思います。だから、そうして、何て言うかな、画壇的に、やっぱり僕は日本の油絵というのが行き詰まってたと思うんです。どう描いていいか分からない。ヨーロッパから入ってきて、一途にヨーロッパのまねをしてて、まねを、で、いつまでまねをしててもしようがないよというときが戦争に入ったんじゃないかと思います。というのは、私は昭和13 年に美術学校へ入りましたけど、去年東京芸大の創立130 年記念っていうのがありました。ところが、130 年ってのは大変長い期間ですけど、私は50 年目に入ってるんです。だから、130 年の、50 年目に、うん、美術学校へ入ってたっていうことは、いわばまだ創成期に入ったようなもんで。そうすると、日本に油絵というものが根付いてそんなにたってない。で、美術学校もいきなり西洋画っていうのは入れてないから、最初は油絵科っていうのはなかったんです。だから、そういうふうに考えますと、実に油絵っていうのが日本に来てまだそんなに経ってない。もう、だったら私は、この年齢になったら、もうそういうものの草分けの側に入るんじゃないかというような。簡単に歴史は、日本の油絵の歴史は浅い。だから、私の、油絵っていうのを習うときから、私は疑問を持ってまして。何もかも石膏デッサンで、光と影で物事を描いて、何か、それなぞらえて距離感を出すんだって言うの、何かいんちきくさいな、絵っていうのはこういうもんかなと。だから、自由美術っていうのはそういうものがなかったから、とても嬉しかったんですけどね。いや、だけども、私は、戦争になる前の美術学校では、ああいうアカデミックな絵は嫌いだから、自分勝手に描いてて、丁度これがフランスのフォービズムという、野獣派というような絵とうまく合致しまして、独立美術の連中がやってるような絵のまねをしてた。ところが、戦争が終わって、みんなが食うに食えなくなったときに、もうアカデミックもフォービズムもくそもあるかになったときに、一体絵というものは何だという1つの非常に疑問が起きまして。食うや食わずの今の、つまり、日本は絵を描いたりするのは、つまり非国民というような、僕らは育つときは、戦争中はそういうのもあっただろうけど、そういう言い方もされてたから、戦争が終わった途端に文化国家という、これからは日本は文化国家で行くという奇妙な、つまり宣誓文みたいなもん、何も国が進んでくのに文化国家という言い方はないだろうと思うんですけど、敢えてそういう名称つけました。つまり、だから、絵描きは食えなくても絵を描いてくださいよというような、ええ、おかしな世の中。ちょっと水を飲みますね。

司会:はい。ああ、どうぞ。

野見山:ええ。あ、それはいいんだけども。これ自由美術と関係があったかな。

いや、何となく、自由美術の集まりだから、自由美術向けにしゃべらなきゃならんのかと思って。だけど。

司会:あ、ありがとうございます。

野見山:ただ、私は非常に焼け跡の中で、絵を描くとも描かないともないような生活をしてて、気になったことがあって。それは、ずうっと私は中学の頃から油絵を習ったんだけども、フランスから油絵の画集は入ってくるんですけど、ついに油絵、今描いてる人の油絵というのをどこにも入ってこなかった。油絵、もちろん油絵入ってこないけども、若い人の消息というのが途絶えてて、セザンヌ、ピカソ、マチスという、そこらで、それ以後の、つまり、我々は、森とか麻生とか井上とか、ああいう人たちの、あの人たちは僕より一周りぐらい上ですけど、その時代の絵。

フランスの絵っていうのはどういう絵描きがいてどういうものを描いてるかって、それが知りたくてしようがなかったんですけど、それは全く閉ざされてた。だから、どう、何としても、何か、私はその頃のヨーロッパの絵を見たいというふうな、非常に憧れまして。

司会:ええ。今丁度ヨーロッパの絵画についてのお話が出ましたけれども、向こうに、フランスのほうにいらした頃に、ヨーロッパの絵描きで非常に。

野見山:はい。

司会:印象に残った絵描きさんとかいらっしゃいますでしょうか。

野見山:うん。その前に、戦後2年目か3年目に毎日新聞社主催でサロン・ド・メという展覧会。つまり、ヨーロッパの現在活躍してる、ヨーロッパっていうか、フランス画壇の絵を持ってきて、日本で初めて見せたんだ。で、そのとき見てね、僕らはびっくりしまして。この驚きようは、これは私だけじゃないと思うけど、言ってみれば、何だ、ああ、今まで。あ。どうですか、具合は。

今まで聞こえなかったほうかよかったと思ったんじゃないか。

これから聞こえるから厄介だね。うん。いや、忘れたなあ。何を言おうと思ったのか。

うん。いや、とにかく、私らの年齢のね、私と同じぐらいの年齢で、ビュッフェというのが大体それぐらいの年齢だったかな。ええ、それから、井上さんとか麻生さんとかのあの年齢になると、ロルジュという絵描きがフランスでは。それから、抽象絵画が入ってきた。うん、いろんな、ジャン・ヴァゼーヌだとかアルツングは、うん、いろんな。いわゆるべたべたべたっと線だけ塗ったり、画面を色だけで覆ったり。それは今までない、日本にはない、要は、描き方で入ってきまして。それから、一番感心したのは、額縁に入ってないと、びっくりしました。私たちはそれまで油絵というのはちゃんと額縁に入れて飾るもんかと思ってたから、展覧会出すときはどんな絵でも額縁へ。ところが、額縁を買うのはとても高いから、絵描きはみんなそれを、材木屋に行ってきては材木を買ってきて、それで、何かそれを、生木のさんを絵の縁に打って、いかにも、何か自分で色つけたりなんかして、額縁ですという形で打って。これは必ずそうしなきゃ絵じゃないと思い込んでた。だから、みんな、乾いてない絵、油絵の上からそういう大工仕事やるときに絵が汚れたりなんかするんで、みんな大変だったのが、ピカソの絵に全然額縁がなかった。日本にある、見た、美術館辺りで見たピカソの絵ってのは二重にも三重にも額縁に入ってたけど、ただ裸のピカソなんです。これは爽やかなもんだと思いましたよ。ああ、何だ、油絵はこれでいいんだと。それから、それまで日本の油絵具っていうのは、もう苦労に苦労を重ねてべたべた塗ってあって、べたべた塗って正体が分からないぐらいまでに、色ももう混ざってわけ分からんぐらい描いてると、これは苦労したあとがあるとか言ってほめられる。

だから、そういうのがいい絵だと思ったら、何のことはない。もう、マチスの絵なんか本物見たら、ぺたっと赤なら赤を塗ってそれでおしまいで、どこも苦労したあとがない。

それで、ピカソも厚塗りは厚塗りだけど、見たら、厚塗りで、それから、その後に入ってくるいろんな人の絵描きを見ますと、大体一発勝負みたいにたったったっと描いてるから、ああ、絵はこれでいいんだと非常に打たれまして、それからとても気が楽になりました。だから、何で僕はそういうことに日本はなってたかというと、油絵具というのはやっぱり水彩画や日本画と違いまして、材料が、幾らでもその上から描いていくとどんどんどんどん味わいが変わっていくと。そうすると、誰が最初に絵を描きだしたのか、向こうの絵の模写をやってるときはよかったんですけども、苦労してるうちにみんなべたべたになっていく。そうすると、よく描き方が分からないもんだから、展覧会に出したとき絵具がもうべたべたについてるやつのほうが爽やかについてるやつよりも何か本当に苦労したように見えるもんだから、何となく、日本人はやっぱり努力のあとというのに涙をする癖があるから、そういうのがいい点数をもらう。だから、いつの間にかもうべたべたべたべたで、もう凝り固まって。だから、今その頃の絵を見ると、みんな真っ黒ですね。だから、何も麻生三郎の絵がそうなって、そのせいでなったわけじゃないけど。あの人のはまた、あの人の悩みがあってあんな絵になったんで。それから、何の話でしたっけね。

司会:ほかにもちょっと幾つか、こういうお話をいただきたいっていうのが寄せられてますので、そちらからお話しいただいていいですか。

野見山:うん。

司会:はい。野見山先生が制作されているときに行き詰まったりすることがあるかと思うんですが、そういうときに先生はどういうふうにその行き詰まりを考えてどのように道を開かれていくのかっていう、その辺りがお聞きしたいっていう。

野見山:しょっちゅう行き詰まってますけども。

特別に今日は行き詰まりましたとか、そういうことはないから。

絵というのはいつも行き詰まって、行き詰まってっていうのは、幾ら計画的に立てて描いても、画面に置くと自分が予定してたのとは丸っきり違う、効果は違うから。いつも、はてなと思って筆置くから。ああ。どういうもんなんでしょうねえ。みんな絵を描いてるときは行き詰まってるからその上にべたべたやるんで。

ええ。ただ、行き詰まったってのはあれですけど、俺は絵を描けなくなるなあというのは二、三度ありました。はい。つまり、今言ってた、戦後焼け跡でどうしようもなくほっつき歩いているとき、もうこのまま俺は恐らく絵を描かないだろうという一種の危機感みたいなものはあって。今絵を描かなかったら俺は廃人みたいに何もしないだろう。だけど、絵を今描かなきゃならんけど、丸っきり絵は、何か自分が生きてるということの拠り所にならないというむなしさがあって。そのとき、もう、絵を描かなかったことはある。それから、パリから帰ってきまして、三十のとき行って、帰ってきたとき四十三、四になっておりましたから、三十代をずっと向こうで過ごして。つまり、二十歳代の終わりまでを日本で、あともうこの四十のしたり顔のおじさんだから、その間の一種の、何て言うかな、絵画っていうものについての、それが日本での、何か自分の一番大事な育っていく、精神的に育っていくその土地が西洋だったってこともあって、帰ってきた日本でどうしてもなじめないんです。もうことごとになじめない。僕は日本っていうのはこういう国かと思って、どうやって今後生きていったらいいんだろうと。つまり、日本で生きてくのに、日が暮れると、ああ、今日は日が暮れてよかったなというぐらいに不安でしようがなかったんですね。だから、そのときに何を描いてくのか、何も分からない。絵というものはやっぱり、この今の社会の中に生きてるという一種の、何って言うのか、その中に住んでる人間の実感があって、その中で絵はできるんで、今住んでないという世界にいると何も描くものがないんです。それで、描いてみても、画面に線を引いても、それが一つの効果になってんのかなってないのか丸っきり分からない。だから、もう絵というものではない、画面をどうやってもこうやっても何も訴えてこないから。このとき、描きながら、ああ、俺はこんなことしててもつまらない、もうこれは描かないほうがいいと思いました。描けないというより、描いてみてもむだだと思って。だから、そのときがやっぱり、もう僕は絵を描かないと思ったとき。あとはだんだんおじいさんになってきて疲れてきたから、絵を描くの嫌だなと思いながら。

ふふ。だけど、だんだんおじいさんも大分経ってくると、疲れたなりに描くもんがあるもんだなあと思って、何だか。

今、言ってみりゃ盆栽いじるようなつもりで何かぼんやり画面を眺めてるというのが本当のとこじゃないかと思うんですけど。うん。ええ。何か。

何かはっきりしないねえ。

司会:じゃあ、もう1つよろしいでしょうか。

野見山:ええ。

司会:今フランスのほうに渡られていた頃のお話も少しありましたけれども、そのときに、1年間は油絵を描かないと決められていた時期があるというふうに伺ったんですけども、それはどういうことだったんでしょうか、って質問が出てたんです。それについてはいかがでしょうか。

野見山:そうですね。いや、戦争が終わって、日本が2年目か3年目に世界に向かって戦争の賠償金みたく払って、つまり日本国として認められた。そうしますと、外務省のほうから結局パスポートも発行するようになったんです。だから、こうなったらもうフランスに行きたくてしようがないんで、実際のフランスの絵ってのはどんなもんなのか、偉い人は別として、僕らの年齢の絵描きがどういう絵を描いてるかって、それを知りたくてしようがなくて、県庁に行って、パスポートの申請に行ったら、絵描きにはパスポートは出さないということ。つまり、今まだ日本には外貨がないから、日本の国益になる人にだけしかパスポートは発行しないと。だから、絵描きは当分だめですという。それから、ある人に聞いたら、絵描きとして申請するからだめで、絵の学校の先生とか、それとか、新聞社入って特派員とか、そういうことじゃないと外務省は出さないよという。それを聞きまして、すぐ私は女子美術に行って、ここの先生にしてくださいと言ったら、すぐ採用になりまして。つまり、あの頃はやっぱり、生徒さんもいなかったのか、先生もいなかったのか、はい、あしたからいらっしゃいでね。

これ割り方簡単だなと思って。

そしたら、帰るときに校長さんが呼び止めて、あなたは若すぎるから、問題起こすかもしれないから、その点はちょっと、やっぱり、すぐ決めるというわけにはいかんと言うので、翌日私はうちのかみさんを連れていきまして、幸いなことにうちのかみさんが美人だったもんですから。

校長も、ああ、こういうのは女子美大にいないから、ええ、安心してくれまして。

ええ。そんで。ところが、教官室へ入ってみたら先生がぎっちりいまして、今入ったやつが先にフランスに行けるなんてのは、これはあり得ないなと思って、それでもう、何か慌てて入りすぎたなと思って。

ああ、明日から勤めなきゃならんってのは厄介なことになったなと、それっきり行かなかったんですけど。

そうしたら、今度は田舎の新聞社に行って、特派員にならせてくれって言ったら、入ってすぐ、新聞社だから、特派員のカードをくれたから、喜んで外務省行ったら、本当の特派員には新聞社から外貨をもらってきてる、あなたには外貨を与えられてないからだめですって。何のことはない、ただ特派員っていうだけで何もない。結局、ああやってもこうやっても絵描きには行けないということで。私がっかりしてましたら、フランス私費留学生募集というのが新聞に出てまして、それ読むと、先年はフランス政府のほうで芸術、科学、医学、文学とか、そういうのにフランスが奨学金を出してくれてたと。ところが、文学や音楽はフランスが今度出すことになったけども、絵画のほうは出してないから、日本の文部省のほうで行かして、1つのルートを作ったというのが新聞に出てまして、で、希望者は願書だ何とかを、履歴書をそろえて文部省に持ってこいって。もう、古新聞ですから、期限は明日辺りで切れるようになってる。それからすぐ文部省に行きましたら、待ってあげるんだけど、それによると、1年分のフランスの留学生の費用を円と替えてあげると。だから、円をそれだけ出した人は、1年間分の、何だ、お金を出しますということ。で、だから、それの試験あるというので、試験を受けて。そしたら、これは4人しか通らないのに、僕は山ほど人が来るかと思ったら、5人受験者がいて。

1人落ちるだけで。

はい。かわい子ちゃんの何か女子学生みたいなのが1人落ちましたけど、それでおしまい。で、それは、その代わり自分たちで1年分の費用を文部省にそれは納めました。当時のお金で1年間の留学生の費用は60 万円ぐらいでした。だから、今のお金にしてどれぐらいになるのか。これはかなり大変なお金で。つまり、兄貴は通るよって一緒に住んでる妹の亭主が僕に太鼓判を押すんで、何で俺が通るんだって言ったら、ほとんど受験生はいないと思うよって言ったけど、事実、当時60 万の金を一遍で出すというようなことは大変だったんじゃないかと思う。試験に通った人の顔ぶれを船の中で見たら、みんなお金持ちの坊ちゃんで、あ、なるほどなと思いました。それで、向こうに、フランスに行ってみますと、留学生の会館があって、そこの安い留学生会館に、普通のホテルと違って、学生食堂に行って、そして、絵具を買ってとやると、ぎりぎり一杯の丁度1年間の費用が出るというお金でした。つまり、日本と違って物価はとても高かった。で、私はたった1年しか行けないのに、これでどういうふうに予定を立てたらよかろうと思って。そうしたら、僕の留学生会館の上の階に加藤周一というおじさんが住んでまして、そのおじさんは僕より2つ3つしか年上じゃないんだけど、寄らば切るぞというようなとても恐ろしい顔した、剣豪みたいなおじさんは九条の会というあれで親分務めておりましたけども。その人に、新聞社からパリ行ったら加藤周一って人を訪ねなさいと、その人と一緒になって、その人が文を書いて僕が絵を描いて、それを本社に送ってくれるとありがたいというようなことだったから。そんで一、宿舎に行ったら、上の階に加藤周一さんいた、いたって分かったので、朝トントンとたたいたら、丁度ドア開けるとその加藤周一なる人がひげを剃っておりまして、鏡越しにドア開けた僕を見て、何だい、君は、って言うから、昨日来たもんで、いや、これこれと言ったら、何だ絵描きか、って言う。ええ、僕のほうは見ないんですね、鏡のほう見ながら、そうか、絵描きか、と言って、近代絵画とは何だ、いきなり言うの。近代絵画と言われても、何か、どう答えていいか。絵画は、絵画というものは分かってると。近代というものについて君はどう考えてるって、いきなり。何かやっぱりフランスに来てる人はややこしいなと思いまして。

うん。何だかね、何かむにゃむにゃむにゃ、何か僕も答えたら、よし、晩飯を食おうっていうんで、で、晩飯は御馳走してくれましたけど、なかなかこの人の食べ方も変わってたけど、それはいいとして。非常に何か、やっぱりインテリというのは、食べ方からしていろいろ違うもんだなと、加藤周一っていう人を見て。それからずっと一月ばかり、一緒にあっち行ったりこっち行ったりしますけれど。当時の日本人ってのはそういう人ばかりがいたので、とても難しい日本人ばかりの世界でした。ええ。何だ。そのときにその加藤周、そうだ、加藤周一の話じゃなくて、どうして1年間かというと、そのとき加藤周一が、1年間しかいないんだったら意味はないと、そうすると、君、生活を切り詰めて、半分に切り詰めて2年間いろと、半分にすれば2年間いれるから2年。そうすっと、2年間いて、最初の1年は絵を描くなと言うんですね、彼は。みんな絵描きというのはやってきたらすぐお土産にパリ風景を描いて、いかにも代表作品と言って持って帰りたがると。そんなつまらないと。まず、2年間いて、最初の1年は絵を描かないで普通の生活をすること、それからフランス語になじむこと、それからフランスの画廊とか美術館を見ること、それからフランスの地方というものをずっと見て回ること、それだけに重点を置いて、絵を描くなと。で、1年を過ぎて、十分にそういうのを見て回ったところで、慣れたところで絵を描けば、それでええんじゃないかと。日本人はすぐお土産に絵を描くけど、あれはつまらないよという。ああ、これはなるほどね、確かにそうだなと思いまして、それで、私もその言うことを聞いて。で、まず、当時モーター付きの自転車がありましたから、もう日本にはそんなの、当時そういうものはなかった。だから、そのモーター付き自転車で、買うと高いけども、そうすっと地下鉄代から汽車賃からみんな安上がりで、それでもってパリ中からヨーロッパ中、そのモーター付き自転車で旅行して。それから、旅行はみんな、向こうは学生宿というのがあって、1泊今で言うと1000円ぐらいでずっと、1000円もかからないぐらいで泊めてくれますから。いろんな、大抵のいろんな学生としての特典と、そういうのを利用して、1年間過ぎました。

ただ、不思議なことには、2年目になって、もうやっぱり絵描きというのはこんなもんかと思ったんだけども、1年経つと気が狂うようになってくるんですね、絵を描かないと。まして、絵を描く本場に来てて、ずっと毎日毎日いろんな絵を画廊に行って見るか、ミュージアム行って見てて、ああもう充分に絵描きとしてけしかけられてんのに、絵を、油絵を描かないっていうのは、何か気持ちが、抑え、もうこれ以上抑えたらどっか気が狂うよっていうぐらいやっぱり自分では限度でしたから、もう嬉しくてしょうがないんだ、明日から絵を描くぞっていうのが。それで、どうせ、絵具とかね、描く絵具は分かってますから、日本から買ってきたんですね。なるたけフランスのフランは使わないようにというので、好きな色は一杯買ってって。それを、明日から描くぞというので、大きな荷物入れた箱の中から、その一番底に入れてる絵具を取り出してみたら、どういうわけか僕の使う色持ってきてなかった。僕が丸っきり使わない色ばかり持ってきてる。で、何でこういう間違いがあったのか、僕は不思議でしょうがなかったの。誰かが持ってきて入れるわけでもない。僕が買いに行って僕が入れた。それが使わない色ばかり持ってきた。 どう考えても不思議でしょうがなかったんですけど。ええ。結局それは使わないままに、新しく描くために絵具屋行って絵具買ってきて。今までのは1つも使わない。ただ、船の中で香港の絵を板っぺらに油絵で描いたいたずら書きが出てきましたけど、それを見たら、船底に入れていたその使わない色で描いてました。だから、日本ではそれが描いてた色だった。だから、フランスで色の好みが丸っきり変わったということ、自分で気がつかなかったから。たった1年間の間に自分は色の記憶さえなくなったこと、びっくりしました。で、色の好みがこんなに変わったのかと思って。これは今でも不思議でしょうがないんで。よく展覧会やると、日本までと、それからパリ行ってからで、壁面を変えて絵を並べる、回顧展のとき並べますけども、みんなが、こっから急にここで色が変わったのはどういう心境の変化かということよく聞くけども、僕自身が意図的に変わったっていうことはどこにもなかった。だから、自分で変わったことに気がつかなかったってのは、やっぱり人間は環境のもんで、自分で意識してる面ってのは余りないもんだなと思いました。僕はフランスに行ったらみんな変って作品がとてもフランス、いわゆる日本と違った雰囲気で、パリモードというのか、シックな、いい、きれいな色を使って描いてる。それがフランスかと思ったら、表面的に浮き出たものではないんですね。つい最近私は向こうに行ったとき、私はうれしいけど、自分の国よりも何しに来たんだと思うぐらい、みんなうらぶれて、さみしいパリでした。壁は汚れてるし、空はどんよりとしてるし、それから、町に飾りがない。それから、看板っていうのは1つもない。それから広告も貼ってないから、壁はただ1世紀2世紀経った古い建物の壁。それから、夜のネオンっていうのがない。光を、直接の光でネオンは入れちゃいけないから、日本みたいなあんなに鮮やかなネオンっていうのもない。それから、町の中の車はみんな、町の中というものはライトはスモールにして走らなきゃいけないという規則あるから、どんな小さい町に行っても夜はみんなスモールですから、あんな煌々と明るい車は走ってない。全てが暗い。暗い、僕、あの暗い、色もないという統一された中だから、人間がああいう色を使うんだっていうの初めて知りました。日本に帰ったら色だらけだから、こんなに色だらけだったら嫌になって色使わなくなるなという。北斎という人の絵は素晴らしく、世界的に僕はあれは本当に通用する、素晴らしいカラリストだと思う。だけど、あれだけの色を使いこなしたというのは、日本の建物はよほど地味だったんじゃないか。江戸時代までの日本というのは、屋根瓦といい、壁といい、格子戸で統一された、とても美しい家並みだったんじやないかと思うんです。今。

うん、今は、とても汚い町になってる。つまり、民族的に1つの統一というのが町になくなってる。だから、私はそういう点で、1年間絵を描かなかったこと、それも加藤周一が言ってくれたことに感謝してます。ええ。

司会:ありがとうございました。早いものでもうお時間が来てしまったんですけれども。先生から考えると、もうここにいる人間全てが若い画家。

野見山:はい。

司会:画家じゃない方もいらっしゃるかもしれませんが、になるんですが。そういう若い画家に一言、先ほど現在の油絵についてちょっと危惧を感じているというようなお話がありましたけれども、若い作家に対してー言言うとしたら何でしょうか。

野見山:一言というよりも、私か注意することなく、私はようやく遅まきですけど最近になって気がついたの。最近になって気がついたというのは、去年練馬区から区の名誉区民という賞を受けて、それをもらいに区役所へ来いと言うんで行きましたら、やっぱり私とー緒に名誉区民に、あしたのジョーという漫画家の ちば、ちばてつや。

その人が一緒にもらいまして。そうして、私が何か賞状もらうとき、みんな一緒に座ってる人が拍手をする。ところが、そのちばてつやがその次もらったら、拍手が私と桁が違うんですね。

みんながね、猛烈な、心からの手を打っててね、わーっと鳴り止まないのね。

で、それがようやく終わったと思ったら、去年もらった、賞もらった人も来ておられるから、呼ばれたんですね。そしたら、その人も何とかいう漫画家だった。ええ。

ああ、松本零士。うん。分かりました?何か。私は知らなかったけど。何か、何とかというの書いたと言ってたな。ええ、何か、何かその人。で、その人もね、その人がのっそのっそと出てきたらね、もう出てくる前からうわーつと拍手だね。

私は、世の中は、一体これどうなったんだろうと思ってね。

何か私のときはお世辞に、おめでとうという拍手で。

ところが、心から手が、手を打つてんですね。そのとき僕はね、ああ、絵画ってものはもうないんだということはっきり知った。

だからね、私は非常に遅まきにね、絵描きというものはもう衰退して、今はないということを非常に遅まきに知ったんで。で、来ておられる皆さんも、もう大体これ衰退したなと思っておられるんじやないかと。

だから、今日は何か名残の人ばかり集まって。

何か、もっと昔の名残の人を慰めようじやないかというような。

何か、そういう気がするんですが。というのはね、もう今時代が進みまして、何もかも忙しくなってて、ものを見るっていうことがなくなって、私は自分でほかの人より大きく言えるのは、もうあと一年、二、三年すれば、私一世紀になるんですね。そうすると、やっぱりほかの人より分かることは、大きく時代がこのときから変わったなということ。その変わり様は、どんどんどんどん時間が、時間に人間が追われるようになった。何が変わったかというと、時間に追われる生活、これがもう一番大きく今変わったと思います。時間に追われるということになると、つまり、だから、今スピードですね。つまり、時間を短縮するということ。もうそれだけで人間の生活が変わつてって。もう乗り物がどれだけ時間を短縮するか。それから、今度は、通信網がどれだけ働いて、その世界の隅々のことがすぐに、即座に分かるか。それをどれくらいの精密さで、どれくらいの映像で、すぐここに届くか。もう全てがもう時間の競争になってきた。それで、私は気にするのは、ものを見る時間は僕らほとんどなくなってると思うんです。子供のときからの世の中の触れ合い方、人間との触れ合い方、それから自然との触れ合い方、それがどんどんどんどん短縮されて、今は、例えばセザンヌの絵をとかゴッホの絵をとか言って、つまり、セザンヌの精神性とかゴッホの何とかと言っても、そんなもの見る、ゆっくり見る時間はないんで。だから、美術館に行くというよりは、だから、まず美術館がいち早くそれを悟って、そんなものを見せるよりはやっぱりちばてつやのほうを今は美術館が飾って。で、漫画の、美術館は随分漫画を今見せて。あれ漫画と言うんですかね。僕は、僕らは、ええ、何かああいうのを。そうすると、私は最近ようやく気がついたら、油絵も漫画を描いてるってことに初めて気がついた。今出てる美術雑誌を見ると、やっぱりみんな漫画を描いてますよね、何か。かわい子ちゃんがお目々ぱっちりして、月世界に行ってね。今まで油絵こんなもの描いたろうかっていうのが一杯描いて、何か本当に、夢の世界の中のお星様がちらちらちらというのに、何かかもしかに乗った女の子なんて、今までない油絵を、それで、それでも賞もらってる。ああ、もう、油絵と言うけど、油絵の材料で描いてる漫画なんだ。だから、気がついてみれば、古い絵を、つまり自由美術なんかで描いてるのはやっぱりもう僕らだけであれはおしまいの、本当。だから、僕は、これは非常に日本は危険なんじゃないかと。私は、ヨーロッパがもしこんなに行き過ぎたら、もう世の中だめになるんじゃない。ときどき僕はヨーロッパのほうに出かけますけども、これほど取り乱して漫画の世界になってる国っていうのは別にないんです。だから、日本は全てが流行で動いてて、そして、その流行に乗り遅れたら本当に置き去りにされる。私は、もう1回ものを見るということから出発しないといけないんじゃないかと。私は今パブリックアートって言いますか、駅の構内とか、どっか、いろんな広場とかの、ああいう公共の置かれてる芸術みたいな、あれ非常に重要だと思って見てますけども、何て言うかな、やっぱりそこには漫画とか何とかいってぱっとお目々ぱっちりでやるよりも、何か1つ情感だけでもいいから、何かそこでほのぼのさせる一瞬を何か見せてもらわないと、やっぱり人間ね、だんだん追い込まれておかしくなる。日本人は1列に走っていく傾向がありまして、やっぱり戦争のときも一気に戦争に行ったように、終わってみると今度は平和というように、一気に平和を唱えて、それで、何もかも一気に何もかもやるんで、私は今の画壇の、今度はこういうふうになってきたのはとても怖いと思ってます。だから、もう、せっかくここまで食うや食わずで自由美術はヒューマニズムをとおしてきたんだから。

もうこのままもう歯を食いしばってやっていかないと。せっかくの意味なくなると思う。やっぱりそれには、ものを見て、そっから、いや、出発する。非常にお手本じみた、教育勅語みたいですけど、これしかないと僕は自分で思ってます。

司会:はい、ありがとうございました。

野見山:うん。

司会:ちょっともうお時間過ぎましたので、これで終了ということになりますが、予め質問をいろいろ集めて進めさていただきましたので、今日この場での御質問が受けられなくて大変申し訳なかったんですが御了承ください。個人的には私、好きだから描いているというあの一言が非常に印象に残りまして、個人的な話で恐縮ですけども、何かちょっとその辺り、もしかすると忘れていたかもしれないなとふっと思いました。やっぱりそこが大事かなと思います。ええ。それでは。

本日野見山暁治先生の講演会、これにて終了させていただきます。

大きな拍手をお願いします。

はい。どうもお疲れ様でした。最後までありがとうございます。

自由美術

批判的リアリズムの潮流

光山 茂

2003 年に開催された井上長三郎展(神奈川県立近代美術館)のカタログにおける酒井忠康氏の論考で井上作風の根底を「自分自身の目の届く社会のかたちがいかなるものか、という認識の上に立って、あらゆる外部の状況が、自己の内部でどのような画像を結ぶのかを凝視しつづけているところが、実は井上長三郎の作品の傾向を示す特徴なのだ」と述べている。この作画態度は自由美術に結集した作家全般に通じるリアリズムと言えよう。現実社会に真っ向から立ち向かいそれに対して批判的発想をもとに己の美的感覚を研ぎすましてきた先駆者として井上長三郎(以下すべて敬称を略す)鶴岡政男、麻生三郎、藤林叡三、西 八郎、曹 良奎、川上茂昭、有村真鐵など枚挙にいとまがない。現存作家の佐々木正芳もこの範疇にはいる作家であるが先の機関誌で本人が述べているので省く。

反骨精神に裏打ちされたリアリズム 井上長三郎、生きた証しの記録、有村真鐵

井上長三郎は、戦前から当時の権力、軍部に追随しない反骨精神を貫いたが1960 年代から風刺画的な作風に転じ彼のリアリズムが確立された。人間をデフォルメし、そのなかに様々な状況を介在させアイロニーと哄笑に満ちた豊かな作風を作りあげた。

<モニューマン(砂川)> '60 年にみられる、反基地闘争でもがき苦しむ人を象徴的に表現し<ヴェトナム> '65 年に至るとアメリカの侵略によって犠牲になった人民の悲しみを単純化した線描のなかでクールに描き出した。

最晩年になっても権威への挑戦としての、<文化勲章> '75 ~ '80 年、<黒い閣僚> '93 年など社会現実と関係ない世界には足を踏み入れなかった徹底した批判的リアリストであった。

有村真鐵は井上と共通した姿勢、それは一貫して現実社会と切り結ぶところで制作を続けたことである。30 歳のころ「私は庶民に語りかけるような絵が描きたい」というベン・シャーンの言葉に感動して具象に転じたという。以後ぶれる事なく、社会現実の不安や矛盾が画面全体に及ぶ作品の系譜とヒロシマ、ナガサキの原爆を引きずる作品へと発展していっている。<3人> '65 年は年老いくたびれ果てた労働者がダイレクトに表現されている。しかし彼の表現力の真価が発揮されるのは '70 年代以後である。<記録Ⅱ> '69 年<賽はふられた> '70 年に至り太平洋戦争の風化への警鐘を声高でなく静かに語りかける作風に転じる。確かな描写力に裏打ちされて必要最小限の造形要素だけで纏めあげる能力に支えられて80 年代では高校生をモチーフとして時代の閉塞感を捕えていた。

歪んだ自画像 西 八郎と藤林叡三

西、藤林は自由美術の作家群のなかで抜群の描写力を備えて自己確立を図った。共通するところは幻想絵画の流れを経て現実の日常を人間の生きる重みに帰結したことであろう。「彼の表現世界には、シュールレアリズムや幻想絵画あるいは象徴主義といった西欧的な様式概念に見合うものを外見上は示していながら実質的には東洋絵画の造形性を強く打ち出している。」(林紀一郎、遺作展論評)西はいつでもどの作品においても自己を取り巻く不条理や飢餓と闘っている。<森の人> '78 年や一連の飛べない鳥に託して自画像を描いた。

藤林はシュールレアリズムの常套手段であるデペーズマン、デフォルマション、オートマテズムなどを駆使しているが自ら「私はシュールレアリストなんかではない」(絵画箱からの手紙)と言い切っている。彼が西と大きく異なる点はパースペクテブな空間意識を晩年まですてなかったことである。< MELANCHOLIA >Ⅰ、Ⅱ、Ⅲでみせた日常と非日常の攻めぎあう世界を一般的に言う具象的な表現法に帰結して描ききっていることがその証拠である。電車のなかの情景は正に都会に住む孤独を深々と表現している。

変幻自在の天才鶴岡政男、美と醜のなかでの戦い川上茂昭

鶴岡政男は井上に似た軌跡を辿るが最終的に着地点が異なっていた。<夜の群像> '49 年は現実の矛盾や混沌を描きたかったといい<重い手> '49 年では外界の圧力に耐えている人間像をモニュメンタルに表現したとそれぞれの作品について自ら語っている。これらは<ゲルニカ>の表現様式を巧みに己の美意識のなかに取り込んでいるといえる。

<人間気化> '53 年以後、彼の作風は変幻自在、一見軽やかに様々に変化を遂げる。現実社会を彼の内面で消化してのち象徴的なメタファとして自在に構成するようになる。'60 年代になると人間の生きざまのなかにある醜悪さを風刺的に笑いとばしはじめるが<ライフルマン>'68 年では、金嬉老の温泉立て籠もり事件をもとに現実への弾劾を試みている。これは彼が晩年シンプルで平面的な軽やかな作風に転じてもリアリストの座標軸を外すことはなかったことの証明である。

川上茂昭の画業は鶴岡にもっともその軌跡が近い。彼は鶴岡と同様、一つの様式にとどまることを良しとしなかった。私宅の玄関に彼の<大統領> '82 年が掲げられている。硬質なマチエールで無機的な顔が絶えず私を戒めている。<エスカレーター> '68 年は彼が手掛けて来た無機的な人間像から一転、脳みそを掻き毟るような衝撃的な作品に変貌した。ベトナム戦争におけるアメリカの非人道に対する怒りが迫ってくる作品である。

< Dr. Jekyll > '86 年は彼のもつ資質が最も顕著な作品といえる。二重人格のジキルとハイドを借りて人種差別、反戦平和を語りかける。<門> '89 年、<樹、鳥> '91 年などから人間は画面から消え去るが文明批判はますます強まっている。彼の仕事は確かに大向を唸らせ、世俗的には受け入れられないかも知れない。しかし自由美術の戦後史のなかで欠かすことのできない作家である。

自由美術のこれら先駆者は戦後美術史に確固たる地歩を築いた。いまこの団体のなかで批判的リアリズムは風前の灯火である。感覚的、情緒的な世界に逃げ込みつつある自由美術の現状を直視したい。

郷里熊本での制作活動

杉 英行

カオスから浮上する方舟

諸事情により長年にわたり制作活動の拠点でもあり生活の場でもあった横浜から郷里熊本に引越したのは、3年前2016 年4月でした。それは熊本地震のあった年です。しかも引越し2日後の事でした。大きな揺れで段ボールに入ったまま積み上げてあった引越し荷物は崩れ落ち、家の壁の一部が剥離して落ちた程度で建物に大きな被害が無かったのは幸いでした。

50 年間郷里を離れて暮らしていたので、友人知人はわずかで浦島太郎状態でした。余震の続く中で日々非常に不安でした。しかしとにかく制作場所を確保する必要があり、また地元の美術関係者との繋がりを持つように積極的に動きました。おかげて元サッシ工場跡(75 坪)を格安で借りることが出来、又楠の原木も入手出来ました。高校時代の美術部後輩の協力のお陰で、予想より早く引越し3か月後に制作再開が出来るようになりました。

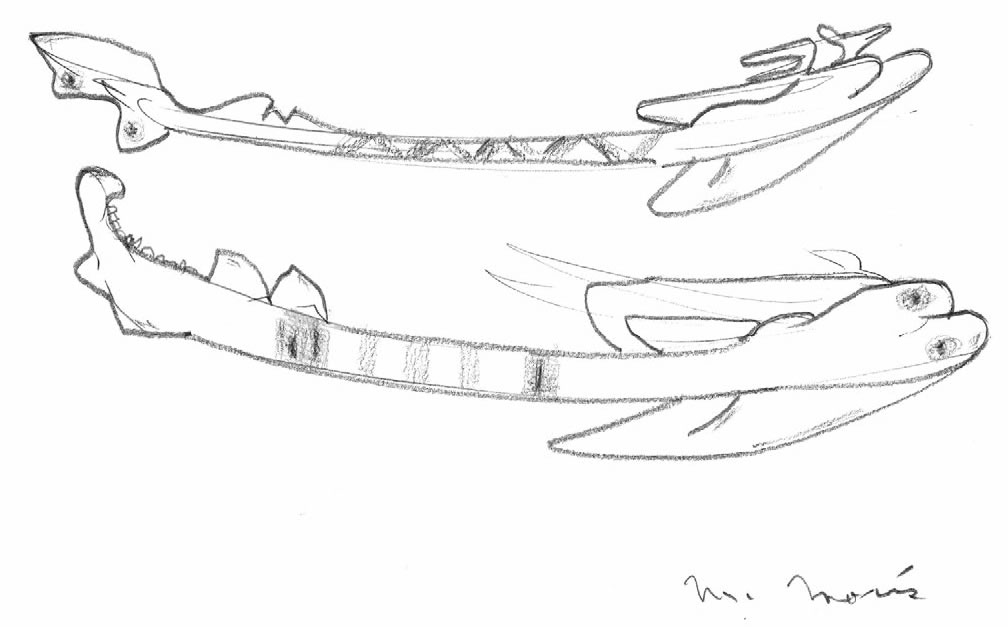

早速大きな作品に取り掛かり、その年の自由美術展に出品予定していました。「カオスから浮上する方舟」(写真)です。8月末には完成しましたが、東京まで運んでくれる宅配業者がなく、美術工芸品は取り扱わないという事でした。大きくて重いものもダメという事です。作品は180 × 45 × 85cm 重量200kg 位というもので、ある運送会社では引越し便で1台チャーターする形なら運ぶという事でした。その場合片道50 万円との事でした。地方に来て東京まで作品を送ることの大変さが初めてわかりました。同じ熊本の立体部会員の藤山氏に聞いたら、年々大きさの制限が厳しくなり、分解してコンパクトに梱包し、美術品としてではなく他の品名で送るそうです。展示作業の時現場で組み立てることになります。しかし作品の制作意図やイメージと合わない場合敢えてそれに合わせて変更するつもりはなく、その年は出品をあきらめた次第です。天草の鉄の作品を出している辻本さんは自分で運んだそうです。結局大きな作品を出品する場合、自分で運ぶしかないようです。今後の課題でもあります。

さて、もういっぽうで地元での美術活動も行おうと県美術展出品を考えましたが、地震の被害で県立美術館の補修工事のためその年は開かれないとの事で、住んでいる八代市の八美展に他の作品2点出品しました。受賞と会員推挙となり会員として活動しています。県美術展には2018 年自由美術展に出品予定して出せずお蔵入りとなっていた「カオスから浮上する方舟」を出品し県美大賞を受賞しました。八美展出品を機会に知り合った日本画の女性と2018 年8月に結婚し、今年4月に八代市立博物館未来の森ミユージアムで2人展を行いました。6日間の会期中1,171 人の入場者があり、大盛況でした。昨年からは宮崎国際現代彫刻空港展に出品し、また県美術家連盟に推薦してくれる方があって、美術家連盟展にも出品するなど活動の幅を広げています。引越した当初心細く不安でいっぱいでしたが、地方の美術展を通して沢山の知人友人を得て、搬入搬出の手伝いや材料の木材を頂いたり色々な面で助けてもらって感謝しています。

2人展はNHKテレビの熊本版ニュースで取り上げてもらったり、県美グランプリの際は熊日新聞に大きく載せていただいたり、やっと郷里に馴染んできたかなと思う今日この頃です。これからも身体が動く限り日々コツコツと制作に励んでいきます。

2019 年6月

追悼

サヨナラ 森山 誠さん

石田貞雄

2017 年の夏が森山さんとの最後の電話になった。この20 余年の毎夏、森山さんから、出品作品の仕上がり具合と上京日程を知らせる習わしの電話がこの夏も届いた。

その最後の電話は、作品は精いっぱいで、女房と二人で荷造りし既に発送した。体調は不良で、と元気のない、うつけた短い会話のまゝ終えた。私は敢えて話の詮索をさけた。

第81 回自由美術展のさなか、10 月9日に森山誠さんは亡くなった。80 才だった。

森山さんと私との個人的なお付き合いが、何時の頃から始まったのか(1980 年代の後半か)私の記憶は定かではない。たゞ、初対面の折に「おどを描かれた石田さんですね。北海道の森山です、以後よろしく」と突然の挨拶を受けた。作品「おど」は1969 年の自由美術展と1971 年の現代の幻想絵画展へと2度出品した。知り合う以前に森山さんは既に「おど」をみてくれていたのだ。私は無性に嬉しかった。私も「よろしく」と挨拶し審査会場のその場で別れた。森山誠ご本人と初めてお会いした一瞬間の出会いだった。市役所勤めだった森山さんが審査に上京する様になったのは1980 年代後半から1990年代の頃と思う。私の7年後、1974 年に森山さんは会員になった。その間の20 年間程は、たゞ毎年の作品世界を通してのみ知るという言葉の介在しない関係だった。その頃の森山作品は、キューブ、フォーブ、シュールの混交する技法で画面空間の拡散と凝縮とを真摯に描き続けていた。1991 年の作品<風景−触><アルバム>の頃から画面は平面を取り込みながら、厚塗りとつゆ描きの技法を駆使した求心的な空間画面へと向かった。以後この空間が森山作品の基盤として定着するのだ。言葉の介在しない20 年間は、お互いの作品を時間をかけて見届けていたのかも知れない。以後、個人的な付き合いの始まった折の酒の席の会話も常に淡々としたものだった。絵の話といえば、画面の形態と空間の関係事くらいだった。言葉ではなく眼力が互いの世界を見届けていた20 年間の、成果なのだと思う。寡黙で含羞の人、森山さんは常に耳傾ける人で自己主張の少ない人だった。作品を描いている折にも、愛妻の洋子さんに度々意見を求めていたそうだ。洋子さんは、「二人で描いた様なもので、どの作品の細部までも記憶している」と私に話してくれた事がある。この内蔵する強靱なしなやかさこそが森山誠の画面に対峙する執念なのだ。

森山さんの自由美術との関わりは、地元の小谷博貞、菊地又男、渡辺伊八郎ら先輩達に触発されての初出品、初入選で1971 年だった。私が初めて簾舞のアトリエに伺った折に、小谷博貞さんの演出した自由美術20 周年の記録映画「若き美術家たち」をみせられた。森山さんは作品だけでなく精神的にも正に、当時の自由美術的人間だった。その後森山さんは、佐々木美枝子、佐藤泰子、中野智、伊藤零児さん達の仲間と、広い北海道での自由美術の基盤を固めていった。1980 年代の巡回展の頃だ。佐藤泰子さんから後日その頃は森山さんとのケンカの時代でしたとの話を聞かされた。巡回展はさぞ大変だったと思う。しかしその精神的な核は現在にも受け継がれている。深川市アートホール東洲館の森山誠回顧展の会場でそれを実感した。 2018 年11 月9日、洋子さん京都の小西さん私は札幌で落合い洋子さんの車で、途中地元の永野さんも加わり、四人揃って墓前に花を手向け森山さんの墓に合掌した。広々とした丘陵の林の静謐な空間に森山さんの墓は造られていた。やっと墓参りが叶った。

夕暮れて札幌駅の近くで洋子さんに夕飯をご馳走になり、旭川行きの急行に小西さんと私は乗り込んだ。深川駅には7時頃着いた。 東洲館の館長渡辺さんが予約して下さっていた深川市から車で15 分程の秩父別町の宿に送って下さった。暖房のきいた相部屋でまもなく眠りに入った。翌朝鐘の音で私は目覚めた。小西さんの眠りは続いていた。朝食の時鐘の音の事を聞くと知らなかったとのこと。

10 日の朝食後再び渡辺館長が車で来て下さった。3人で50 点程の森山作品をゆっくり堪能した。私には思い出の多い作品たちだ。

11 日の昼頃には、仲間はほゞ揃った様だ。何せ北海道は広い。東京と違って一番近い札幌からでも急行で2時間程だ。この会の世話役、さとうえみこさんは多分、深川市まで半日くらいかゝるかと思う。皆さんもきっと同様だと思う。会場内に長机をならべ全員で会食した。その席で、<森山誠と仲間たち>展を札幌市民ギャラリーで開催しますと永野さんから告げられた。その折は永野さんが世話役の様だ。小西さんから届けられた深川の会場での集合写真をみると、総勢18 名だった。今年さとうさんから届けられた文面と写真からは市民ギャラリーの方も成功に終った様だ。東洲館で実感した、精神的な核は、さとう、永野さん達仲間に美事に継承されている。

2008 年に森山さんは画集を上梓した。当時の求心的な空間追求の安定した作品が集成されていた。巻頭の吉田豪介さんの文章のロラン・バルトを引いた終章は、森山作品の展開を暗示して美事だった。2010 年私は<豪快な野見山作品の遠心力をみて>と電話を入れた。ブリジストン美術館の野見山暁治展を二人して唸りつゝみた。唸り酒だった。

札幌時計台ギャラリーの閉廊は2015 年だったか、森山さんの最後の個展の折、全作品のなか1点の作品を小西さんと私は指した、その作品が遺作として自由展に展示された<風景の記憶>だ。個展会場の折の画面は大きく変容していた。その変容を今は問うまい。

2016 年秋、京都の小西さん宅のび庵に森山夫妻と私はお世話になり京都の小路や寺を小西さんの案内で巡った。今にして思えば不思議だが、空港に向かうバス内の夫妻を小西さんと私が、京都駅で見送った時の、森山誠さんの笑顔が、永遠の別れになってしまった。

森山さんと私との事を時代を追いながら思いだすまゝを、おぼろになった記憶をたよりにこの文章を書き終えた。最後に森山さんにも私にも嬉しい話で終ろう。森山誠作品の総てが、深川市のアートホール東洲館に収蔵された事だ。現今では正に夢の様な事だと思う。

森山さん、あなたの作品の力なのだ。何時の日か再び東洲館で作品が展示される折にはあの長い鐘の響き渡る秩父別町の宿に、私は小西さんと共に泊りに行きたい。東京生まれの森山さんは丸ごと北海道の人間になった。

サヨナラ、森山誠さん。

展覧会より

心うつ 10 年の画業

手島邦夫

深井克美展 2019年2月5日㈫~3月21日㈭ 北海道立近代美術館

深井克美の生誕70 年、没後40 年を記念する展覧会が札幌の北海道立近代美術館で開かれた。深井作品をまとめて見るのは、1998 年練馬区立美術館での「神田日勝・深井克美展」以来のことである。

深井の自由美術展への出品は、36 回展(1972)から42 回展(1978)の7年間と短い。当時はベトナム戦争の終結(1975)、ロッキード事件(1976)など国内外の大きく揺れ動いた時代であった。また旧都美術館が解体され新館が開館した時(1975)でもある。

深井は37 回自由美術展に「バラード」「黄昏」を出品、会員に推挙される。「バラード」は細密な点描により、生きる痛みをとおしての青年の憧れを唄った初期の代表作。会場にはそれより以前、武蔵野美術学園時代の作と思われる生別した妹の肖像「女の顔」があった。

「サイキ」「タキオン」(1974)、「旅への誘い」「時の流れ」「無題」(1975)、「U」「2時37 分」(1976)と続く。久しぶりに「オリオン」(1977)の前に立った時、麻生三郎の「ひとり」(1951)を思い出した。戦後間もない社会状況を抱きあう二人に形象化した作品。それに対して「オリオン」は金属や木片のような無機的なものに変化してゆく二人の上から静かに光がふりそそいでいる痛ましい祈りの絵画。

1977 年8月で母校の実習助手を退職し、新しい環境の中での制作を開始。それまでの自己の奥深く沈潜する作風から外へ開かれた仕事へと大きく転換を模索しはじめたその途上で斃れた。

あえて描く臓腑のようなもの、異形のものの描写の間から染み出してくる清らかな光。それは素描・習作などによる周到な準備と西洋古典絵画の技法の研究によって裏付けられている。

会場には西八郎、藤林叡三の作品も展示されていた。西作品は「食事のあと」「辺土」(1968)、「声」(1973)など6点、藤林作品は「窓による鳥」(1970)、「セーヘルス的風景による表現的ヴィジョン」「海からの微風」(1971)の3点。

この部屋のはりつめた空気は尋常でなく、しばらくそこを立ち去ることができなった。

冬空高く大きな星が3つ、久しぶりに邂逅して瞬きあっているのを見た。(敬称略)

展覧会より

緑想試論

−黄緑色三昧− 平澤重信展

山口雄一郎

2019年4月3日㈬~22日㈪ 山口画廊(千葉市)

黄緑色社会 −トリ− 2019

平澤さんの個展は、今回で15 回目となる。当店では最も早くからお付き合い頂いて来た作家の一人であり、その間作風も多様な変遷を見せつつ今に至る訳だが、こうして振り返ってみると、時々の表現がどんな変化相を見せようとも、全く変る事のない基調音が、制作の根底を高く低く貫いている事に気が付く。ちなみに、このような現象を喩えて「通奏低音のように」という言い回しが散見されるが、これは言葉の誤用である。バロック音楽をお聴きの方ならご存知の事と思うが、当時は和音の根音(一番下の音)だけを書いておいて、その上の音は数字で指定するという略譜が、広く行われていた。演奏者はそれを見ながら、即興的に和音の伴奏を付けてゆくという具合で、その数字の付された根音がいわゆる「通奏低音=コンティヌオ」であり、現在で言えばジャズやロックで用いられる「コード」と、ほぼ同じ意味の言葉だ。よって「通奏低音のように」という言い方は、全く比喩になっていない。昨今は新聞の論説委員までがそんな誤用をして恥じないが、それを言うなら「持続低音=オルゲルプンクト」であり、広義には「ドローン」という言葉が、最もその意味する所に近いだろう。脇道が長くなったが、それを踏まえつつ話を戻せば、上記の文章は「変る事のない基調音が、根底をドローンのように貫いている」云々と言い換えても、比喩として問題はないのだろうけれど、あえてその言い方をしなかったのは、根底を流れるその基調音が「低音」には感じられなかったからである。「ドローン」とは長く持続する低音を指す訳だが、平澤さんの絵から響いて来る持続音は、決して重く鈍い低音ではない。それはもっと柔らかな中音域に在って、そこはかとなく微かな風のように、耳を澄ませば何処からともなく聞えて来る、醇乎に透き通った和音の響きだ。哀しげでありながらほの明るく、重く沈むよりはむしろ軽やかで、言うなれば短和音に長和音が仄かに混和したような、不思議な色彩を醸し出す響きである。例えるなら、ドビュッシーの楽曲を形成している、あの短調とも長調ともつかない、自在に調性の狭間を浮遊する和声。視覚的にその色を挙げるとしたらどうだろう、これはあくまでも私感に過ぎないが、今回の展示会タイトルにもなっている黄緑色に、淡い灰青色をミックスしたような、端的に何色とも言えない陰影を湛えた、極めて微妙な色彩である。今までの案内状を顧みると、初期の青緑色を主体とした画面から、徐々に黄褐色系の画面へと移行し、近年は様々な色系が混在する画面へと、現実の色彩はその画面上で、様々に変化を遂げて来た訳だが、その根底を貫いて来た潜在的な色彩、それを精神の色調と言って構わないのであれば、その色調=基調音は全くと言っていいほど変っていない。正にその基調音こそ「平澤重信」という画家のアイデンティティーであり、揺らぐ事のない芯なのだと思う。それはいつも多様な展開を見せるカンヴァスの下で、透き通るように淡い哀しみを、今日も密やかに放ち続けている。

別に平澤さんの芸術を分析しようなどと、そんなおこがましい事は考えてないのだが、こうして浅見を書き進めていたら、もう一点書くべき事が出て来てしまった。どうせ愚考のついで、それについても触れておきたい。

平澤さんの作風を語る場合、上記の「基調音」と共にもう一つのファクターがあって、その両者が微妙な均衡を保つ中から、あの独自の瑞々しい詩情が生起する、まずは大枠として、そんな構図が考えられる。よってそのファクターは「基調音」と同等の重要性を担う訳だが、端的にそれは「時」である。とは言ったものの、さてどうにも捉え所のない概念なので、早くも腰が引けつつあるのだけれど、ここでは時間の定義云々といった哲学的詮索はさて置いて、画家本人が用いる「時」という言葉から、もう一つのファクターを考えてみたい。「時の裏表」「時の庭」「時のしぐさ」「時の窓」「時の待ち合わせ場所」「時の間」「時の消息」、まだまだ有るけれど、これらの言葉は全て、平澤さんが自らの作品に冠したタイトルである。実際「時」という言葉は、平澤作品の至る所に散見されるので、それだけでも画家にとって「時」という概念が、重要な意義を持つだろう事が分るのだが、ここで一つ問題となるのは、平澤さんは「時」という言葉を、通常の意味では使ってないという事だ。言うまでもない事だが、通常私達が「時」という場合、それは過去から現在を通って未来へと流れる、一本の河を無意識裡に思い描いている。だから「時の流れ」という言い方があり、速くなったり遅くなったりする事はあっても、それはあくまで私達がそう感じるに過ぎず、流れそのものは一定で不変だろう、というのが通常の感覚と思われる。しかし平澤さんが「時」と言う場合は、明らかにそのような通常の意味とは、異なった用い方をしている。少なくとも平澤さんにとっての「時」とは、上記のタイトルから推し量る限りでは、色々な「しぐさ」をして「待ち合わせ」までしたあげく「消息」を尋ねられるような事まで仕出かすのである。これは一体どう解釈したらいいものか……と、しばらく困っていたら、このまま困っていてもいつまでも困ったままだろう、という事だけは分ったので、この際考える事は已めて、改めてその絵を見てみると事にした。例えば「時のしぐさ」、思えばかつてこの絵と出会った事が、平澤さんと付き合せて頂く契機となった。思い出の作品である。画集では背景が淡いベージュになっているが、その時の美術誌には、得も言われぬ灰緑色で印刷されていた。たぶん後者の方が近いだろう。縦位置の画面を一本の樹木が貫き、その周囲に平澤さん特有の、様々なキャラクターが配置された画面。飛翔するカラス、振り返るネコ、煙突から煙をなびかせる家々、階段に鉄棒、それらの合間を歩き回る人物、加えて何かの具象を成す前のフォルムだろうか、諸所に散りばめられた未定形の断片達。こうして見ていると、それら多彩なキャラクターの一つ一つが、作者の内奥に我知らず刻印された、諸々の記憶の欠片のようにも思えて来る。それぞれの欠片が、それぞれの仕草を為して、それらが微妙に響き合いながら、総和としてある独自の時空が形成される……、そう考えてみると平澤さんの言う「時」とは、その時その時の小さな記憶、つまりは「記憶の欠片」の総体を指すのかも知れない。そんな欠片が画面上に絶妙のバランスで配置された時、そこには最早「古い」も「新しい」もない、或いは「遠い」も「近い」もない、全てが同一平面上に置かれる事によって、過去から未来へと流れ往く時間の概念も消滅し、代って様々な「時」が自由に交感する、あの開かれた「場」が現出するのである。それが平澤さんの用いる「時」の意義であり、前文の「基調音」と対を成す、もう一つの重要なファクターと思うのだが、どうだろう。

ここで、簡単な座標系を考えてみたい。横に伸びるX軸は「基調音」の座標、ここでは仮に「音軸」と呼称するとして、即ち画家固有の或る響きを表している。数値には、表色系の明度を割り当てよう。一貫して同じ色相の響きであっても、その時々によって響きの明るさは異なる。その明るさの度合を座標値とすれば、左から右へと移動するに従い、響きの明るさも徐々に変化を見せるだろう。縦を貫くY軸は「時」の座標、前者に倣って「時軸」と呼んでおくが(平澤さんの旧作にも同名の作品があった、参考までに)、但しこれは前述の通り、過去から未来へと向う通常の数値ではなく、浮上する記憶の彩度を表している。遥かな過去の事でも、まるで昨日の出来事のように鮮明な記憶も有れば、つい先日の事であっても、何やら遠い昔日のように思える記憶も有る。更には、最早夢とも現とも判じ得ない、曖昧模糊とした残像のような記憶も有るだろう。時軸に振られる目盛りは、そのような記憶の鮮やかさの度合いである。よって下から上へと移動するに従い、朦朧とかすむ記憶は徐々にその霧を晴らし、やがては明確に焦点の合った鮮明な像を結ぶ。こうして仮想平面上に、縦の「時軸」と横の「音軸」が十字に交差する、直交座標系が出来上がる。この時空こそ「平澤重信」という画家の領域であり、その世界を形成するフィールドに他ならない。ちなみに画家は作品の中に、何かの「場」を暗示するような円状のフォルムを描く事があるから、名付けるなら簡明に、それを「広場」とでも呼ぼうか。以上から、作品に登場する様々なキャラクターは、全てこの座標系=広場の何処かに、必ずや位置する事になる。このしなやかに開かれた広場では、無数の小さな記憶の欠片が軽やかに遊び戯れ、時を超えて自在の交感を為している、あの微細な色合いに染まる持続音が、淡く透き通るような哀しみを響かせる中で。世に言う「平澤ワールド」の完成である。

僭越にも「平澤重信論」めいたものを書き連ねてしまい、ここまでお読み頂いた皆様からも、無論画家ご本人からも、多大なる顰蹙を買っているだろう事は分るのだが、話が未だ眼目に到らないもので、この際は平にご容赦を願いつつ、今しばらくお付き合い頂けたらと思う。

前段で「音」の軸と「時」の軸が交差する座標領域を「広場」として提示させて頂いたが、これはあくまで平澤さんの世界を構成する要素を、勝手な理屈で整理した仮想図に過ぎない。主題はその先に有る。つまりその自らの「場」で、画家は何を顕現しようとしているのか、それを知り得て初めて、私達は「平澤重信」という画家の本質に、迫る事が出来るのだと思う。今までこの通信上で、何度となくこの言葉を使って来たが、やはりそれは「アトモスフィア」という単語に尽きるだろう。直訳は「空気感」「雰囲気」といった所だろうが、平澤さんの場合「空気感」では即物的すぎる、「雰囲気」では何かが不足だ、ここではもう少しその意味を敷衍して、漠然とした或る気配、そこはかとない風情、とらえどころのない陰影、それとなく滲む情緒、広くは未だ生起しないものへの予感や予兆までをも孕む、言葉にならないような茫漠の概念、それらをひと言に「アトモイフィア」と言って良いのなら、平澤さんの芸術の真髄は、正にその言葉の内に有る。そう考えれば、さながら前述の広場は「基板」であり、配置される数々のキャラクターは、基板上に設置されたそれぞれの「部品」であり、それらによって構成された画面は、類例のない「回路」であると言っても過言ではない。それはあの独自のアトモスフィアを喚起する、感性の回路なのである。故にそれはいつも絵の内奥に、密やかに潜在して見えない。しかし、それが画面という次元に視覚化され、あのユニークなキャラクターの遊ぶ広場として具現化された時、作品の前に立つ人はその絵肌から、必ずやあの不思議なアトモスフィアが、そこはかとなく生起する様を見るだろう。

さて、やっと眼目らしき所に到った辺りで、紙面も尽きようとしている。論とも言えないような論で、この度は紙面を埋める成り行きとなったが、学究でも評者でもない者の浅慮として、大目に見て頂ければ幸いである。思えば4月の開催は初めての事だ。今までは秋の開催が恒例だったので、春に響く「基調音」は未知数なのだけれど、折しも展示会タイトルは「黄緑色三昧」、季節に相応しい色合いを、見せてくれるのではないだろうか。

◆ 編集後記◆

「ものを見る時間は僕らはほとんどなくなっている。これは非常に日本は危険なんじゃないかと。もう一回ものを見るということから出発しないといけないんじゃないか。」昨年開かれた野見山暁治さんの講演で最後に話された言葉。

今の日本の社会状況全体にあてはまる指摘として重くうけとめました。

石田貞雄さんの追悼文、杉 英行さんの近況報告からは、北海道・九州での会支部の固い結束、地方での制作の困難が伝わってきました。

表紙はいつも出雲の国からご夫妻で上京される森田 廣さんの作品です。

(TES)